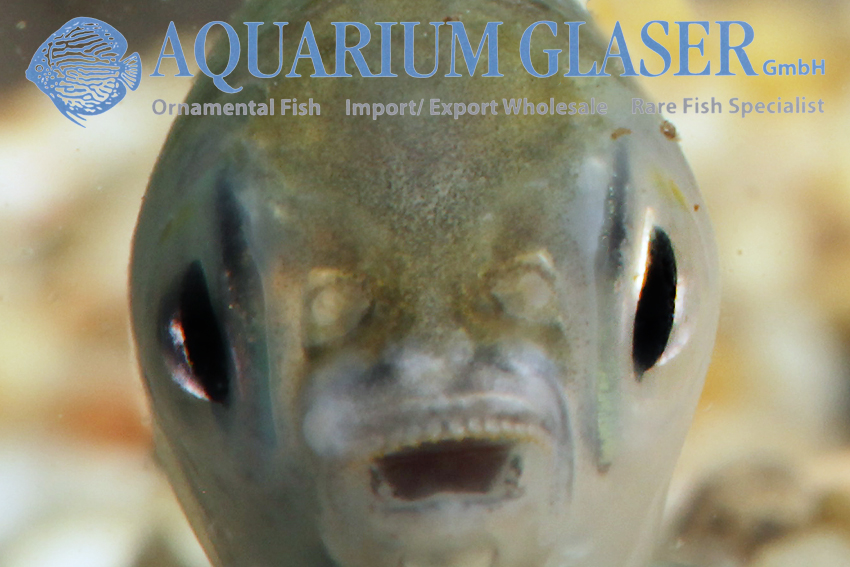

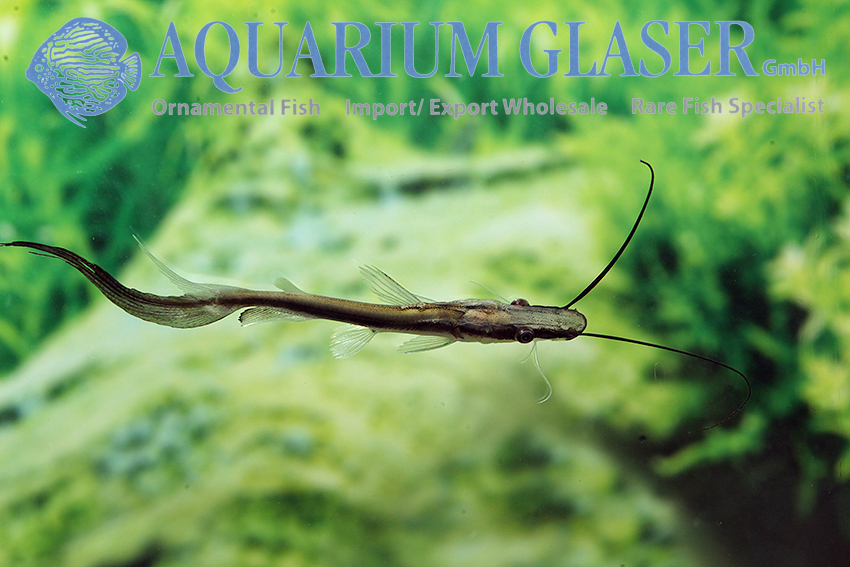

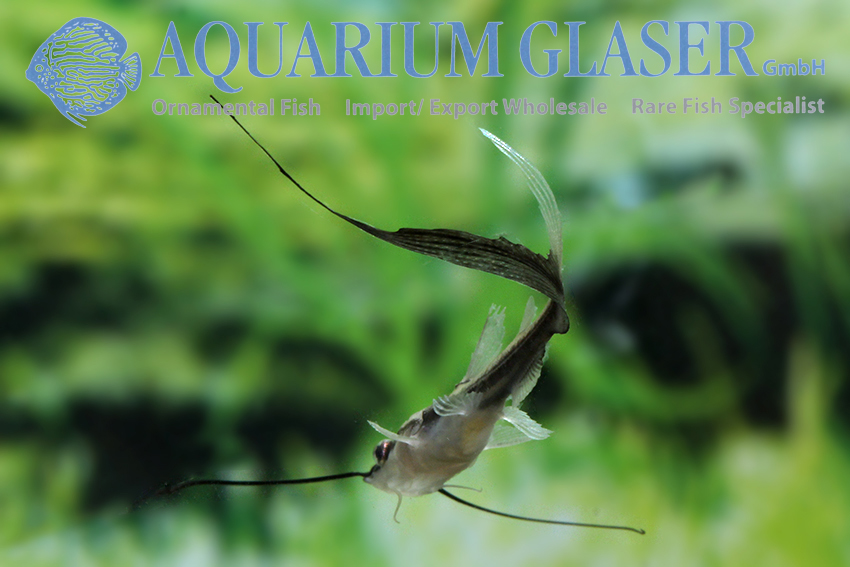

Die Panzerwelse (Callichthyidae) sind eine artenreiche Familie, die exklusiv in Südamerika vorkommt. Man unterscheidet zwei Unterfamilien, die Schwielenwelse (Callichthyinae) und die corydoras-artigen Panzerwelse (Corydoradinae). Letztere sind besonders artenreich. Aktuell (Juni 2024) gelten 231 als gültig beschrieben, 171 Arten davon werden allgemein anerkannt; dazu kommen noch 159 C-Nummern und 207 CW-Nummern, die sich größtenteils keiner der beschriebenen Arten zweifelsfrei zuordnen lassen.

In einer brandaktuellen Revision aller corydoradinen Panzerwelse (die Schwielenwelse wurden nicht berücksichtigt) wurde diese große Zahl auf verschiedene Gattungen verteilt. Das war schon lange erwartet worden und entspricht im großen und ganzen dem, was Corydoras-Freunde in aller Welt denken.

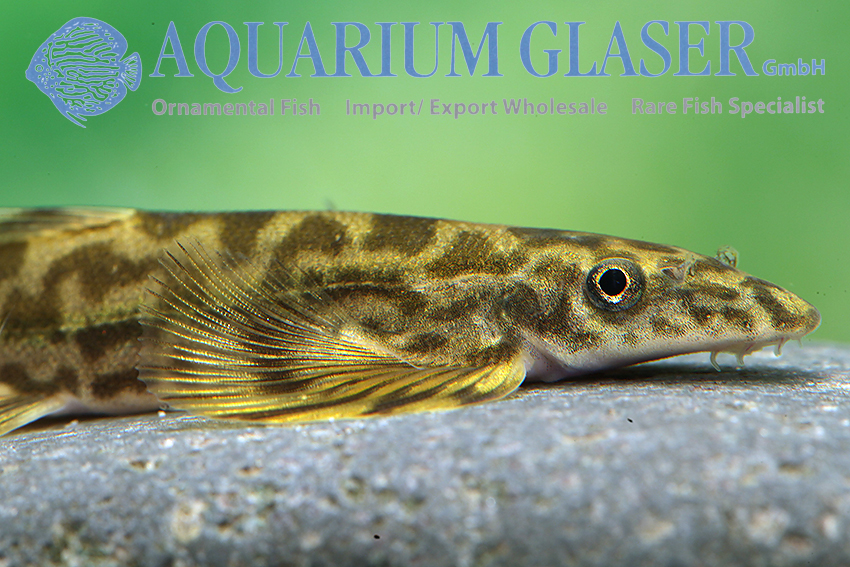

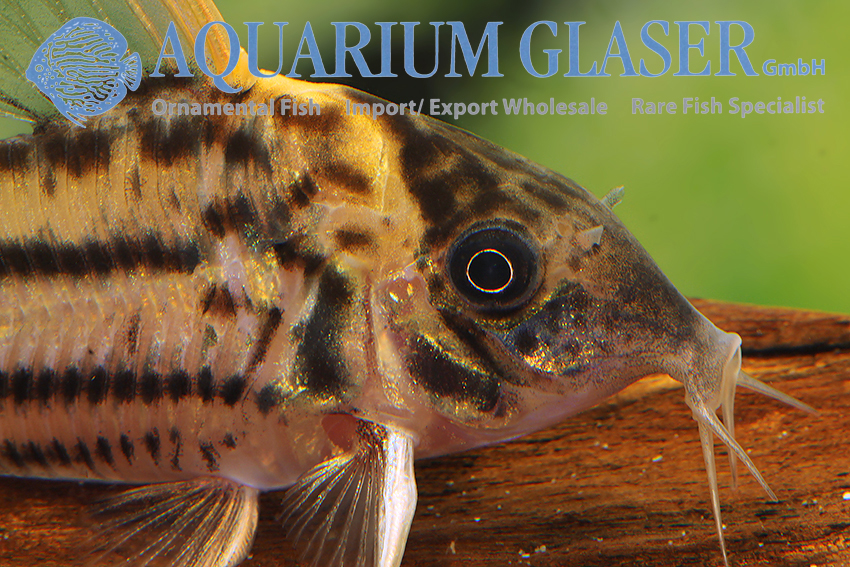

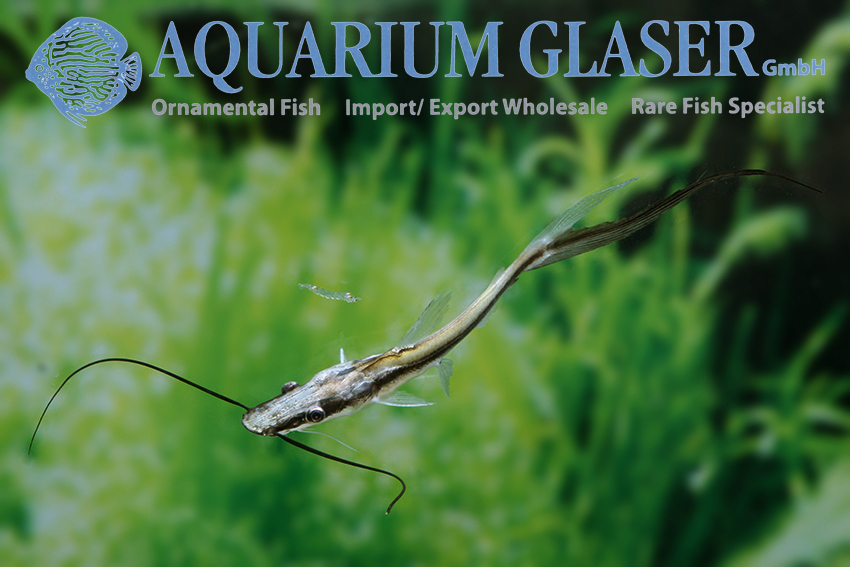

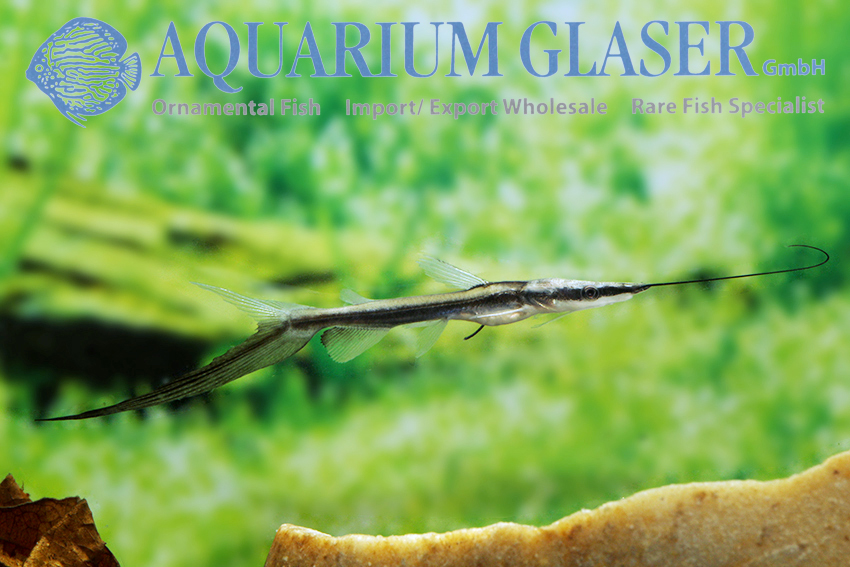

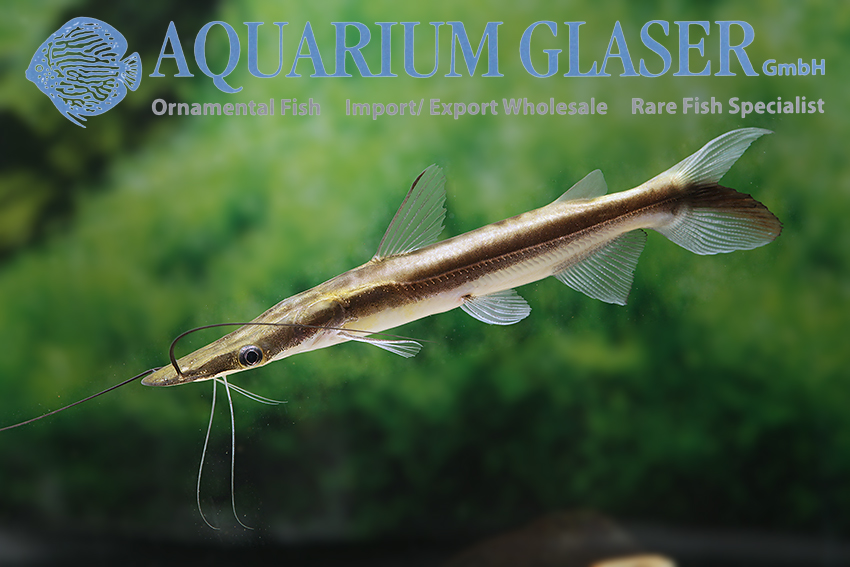

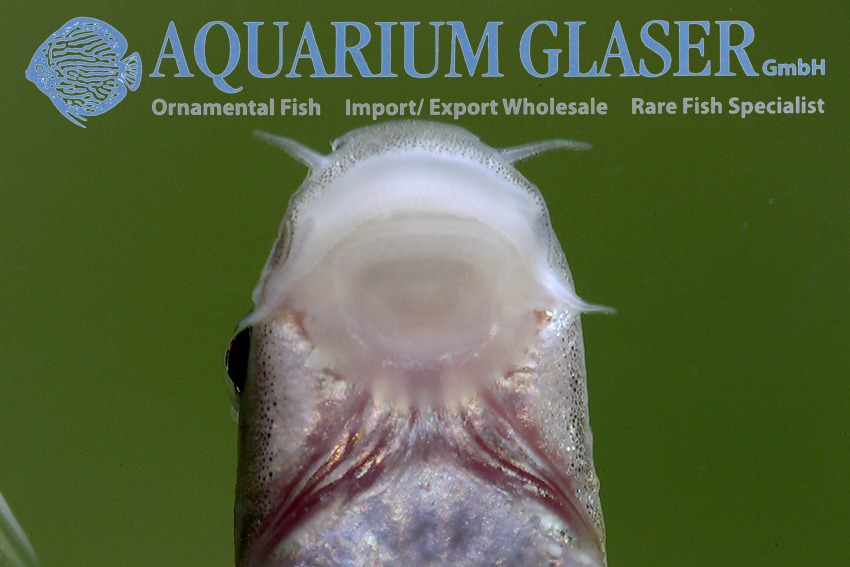

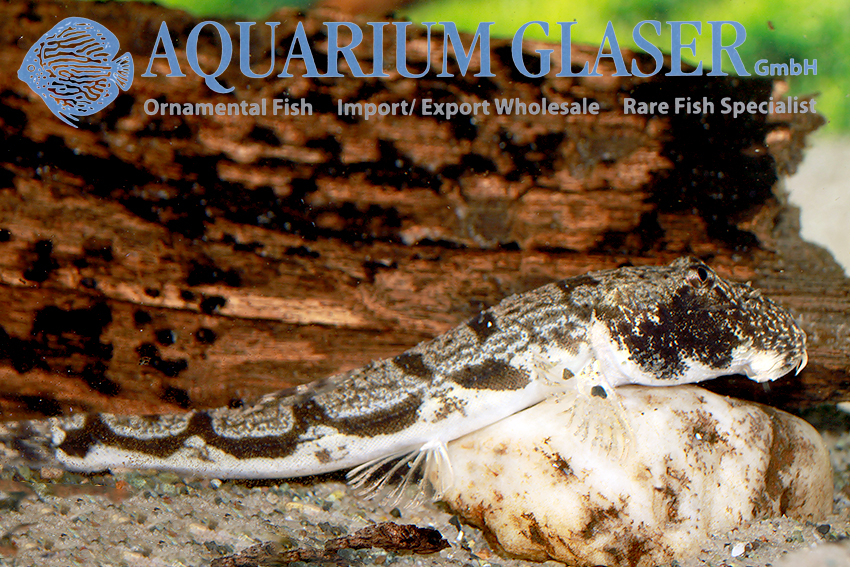

In Corydoras verblieben nur die meisten Langschnäuzer vom Sattelschnäuzer-Typ. Typusart ist Corydoras geoffroy aus Surinam, eine lange Zeit mysteriöse Art. Mehr über C. geoffroy finden Sie hier: https://www.aquariumglaser.de/fischarchiv/corydoras-geoffroy-3/. In der Revision werden folgende Arten als Corydoras zugehörig bezeichnet: Corydoras acutus, Corydoras amapaensis, Corydoras areio, Corydoras aurofrenatus, Corydoras blochi, Corydoras caramater, Corydoras cervinus, Corydoras coriatae, Corydoras cortesi, Corydoras desana, Corydoras filamentosus, Corydoras fowleri, Corydoras fulleri, Corydoras geoffroy (Typusart), Corydoras maculifer, Corydoras narcissus, Corydoras negro, Corydoras ourastigma, Corydoras oxyrhynchus, Corydoras pastazensis, Corydoras saramaccensis, Corydoras sarareensis, Corydoras semiaquilus, Corydoras septentrionalis, Corydoras serratus, Corydoras simulatus, Corydoras solox, Corydoras spilurus, Corydoras stenocephalus, Corydoras treitlii, Corydoras vittatus und Corydoras zawadzkii.

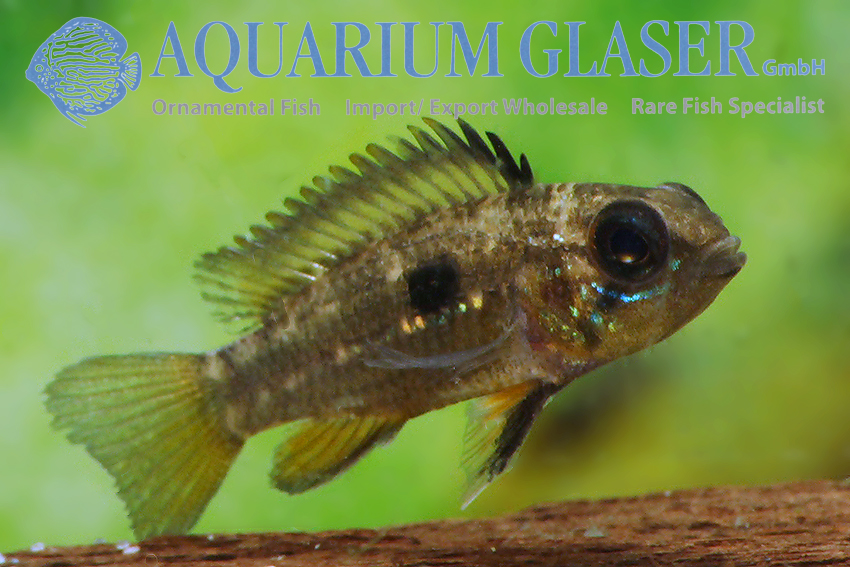

Aspidoras bleibt im Grunde wie gehabt. Die Autoren listen diese Arten: Aspidoras albater, Aspidoras aldebaran, Aspidoras azaghal, Aspidoras belenos, Aspidoras brunneus, Aspidoras carvalhoi, Aspidoras depinnai, Aspidoras fuscoguttatus, Aspidoras gabrieli, Aspidoras kiriri, Aspidoras lakoi, Aspidoras maculosus, Aspidoras mephisto, Aspidoras poecilus, Aspidoras psammatides, Aspidoras raimundi, Aspidoras rochai (Typusart) und Aspidoras velites. Der früher zu Aspidoras gestellte pauciradiatus fehlt hier. Damit bestätigen die Autoren den bereits in einer früheren Revision von Aspidoras (Tencatt, L. F. C., Britto, M.R., Isbrücker, I.J.H. et al. (2022): Taxonomy of the armored catfish genus Aspidoras (Siluriformes: Callichthyidae) revisited, with the description of a new species. Neotropical Ichthyology 20: e220040) aufgezeigten Befund. Aktuell wird pauciradiatus in der Gattung Gastrodermus geführt (siehe weiter unten) und die korrekte Namenskombination ist Gastrodermus pauciradiatus.

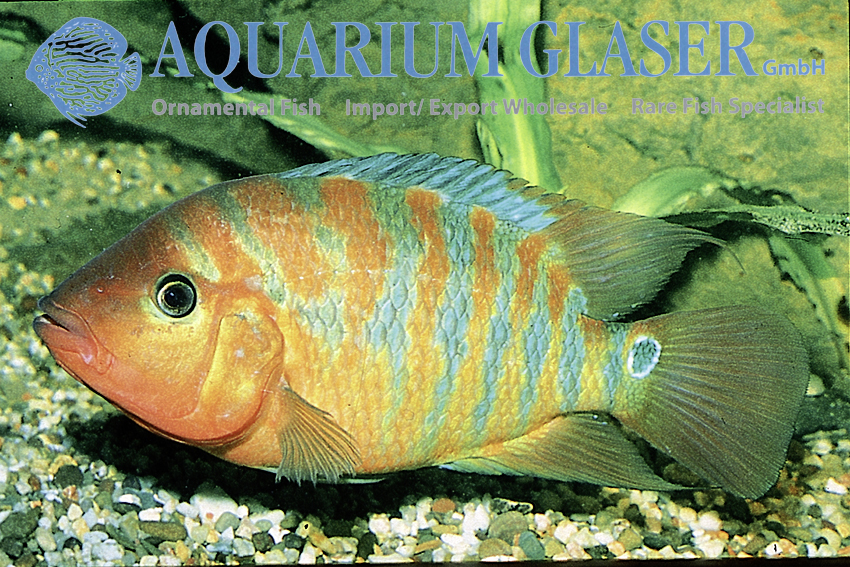

Die bärtigen Arten aus dem Süden stehen weiterhin in Scleromystax. Auch hier hat sich nicht viel geändert, nur wurde Corydoras lacerdai jetzt auch formell in Scleromystax überführt. In der Praxis wurde das schon länger so gehandhabt. Und die Überführung des früheren Aspidoras virgulatus in Scleromystax wurde ebenfalls bestätigt. Dies sind die Arten: Scleromystax barbatus (Typusart), Scleromystax lacerdai, Scleromystax macropterus, Scleromystax prionotos, Scleromystax reisi, Scleromystax salmacis und Scleromystax virgulatus.

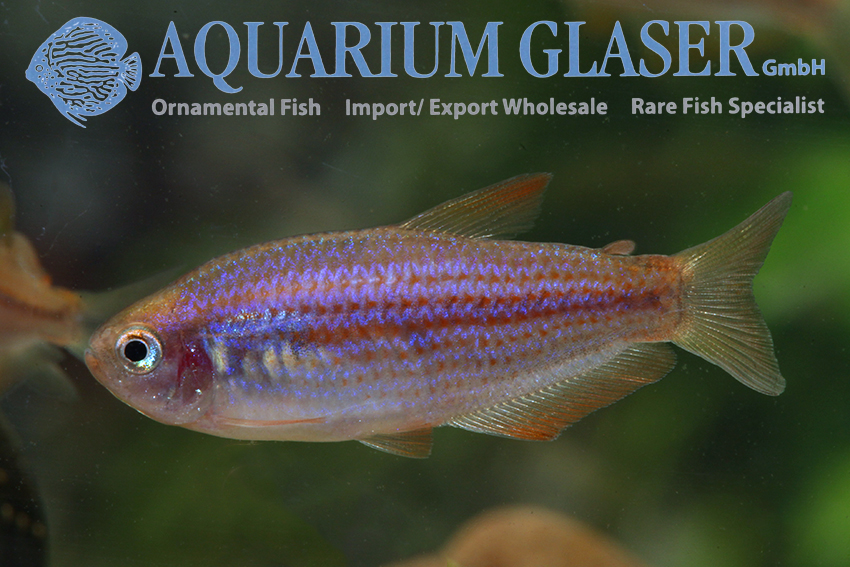

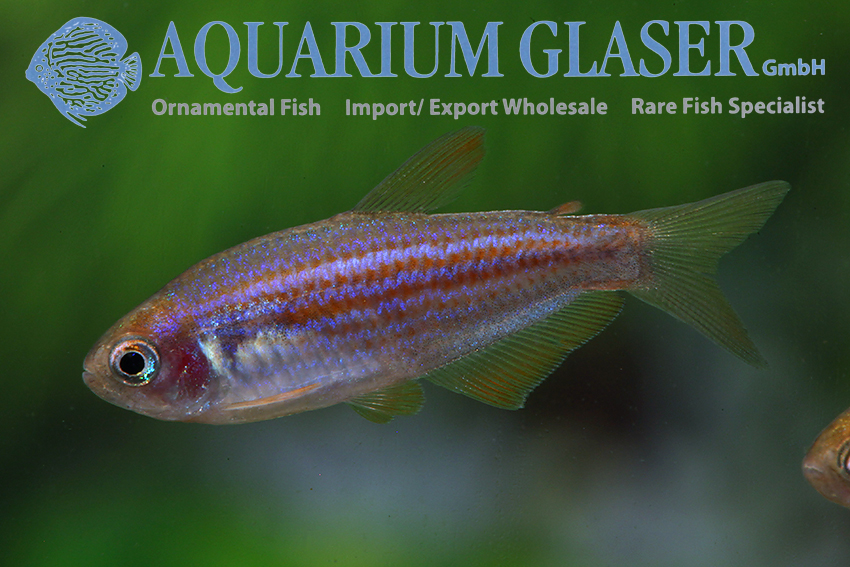

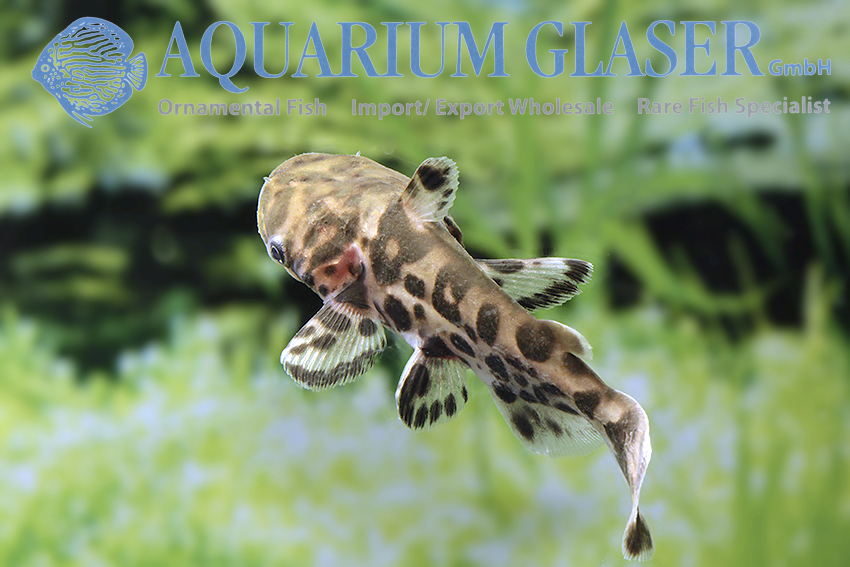

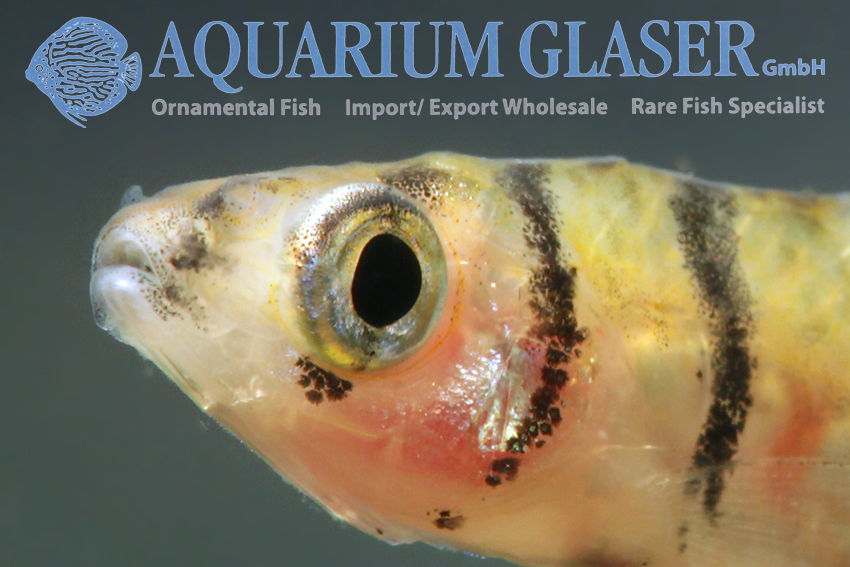

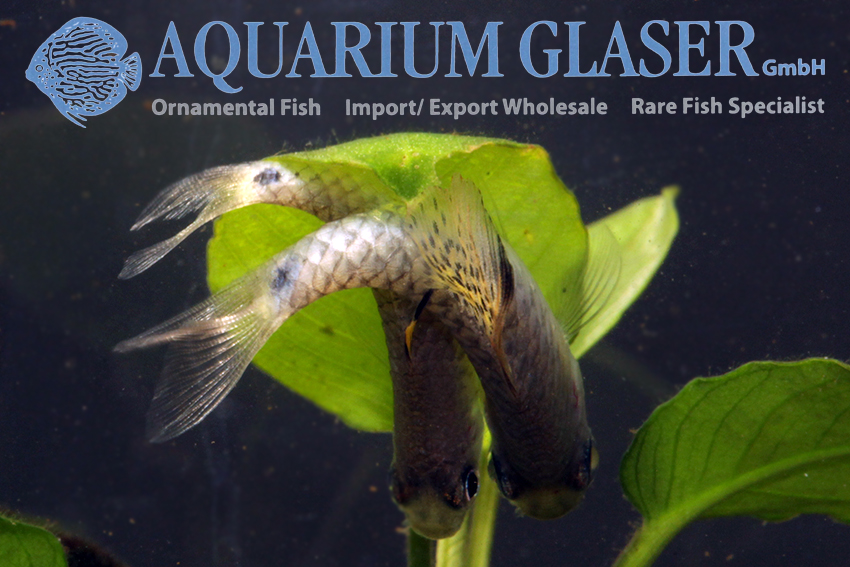

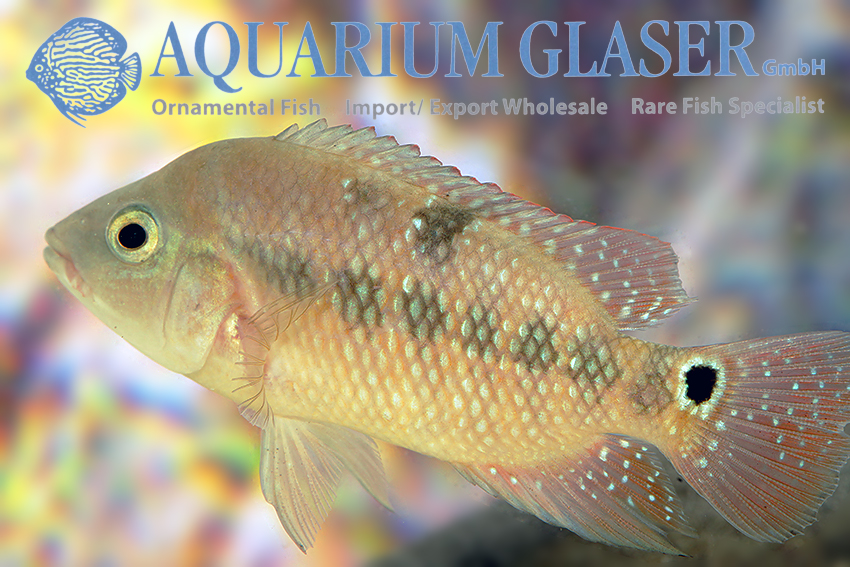

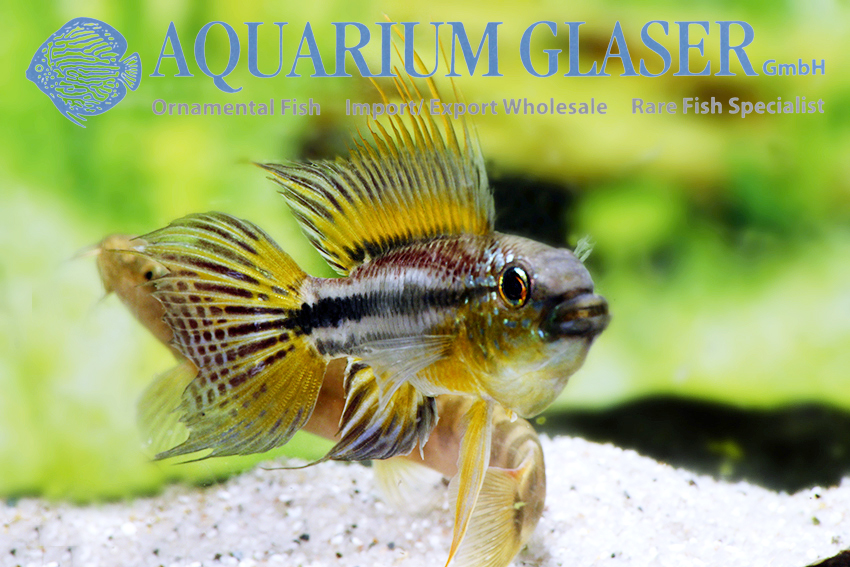

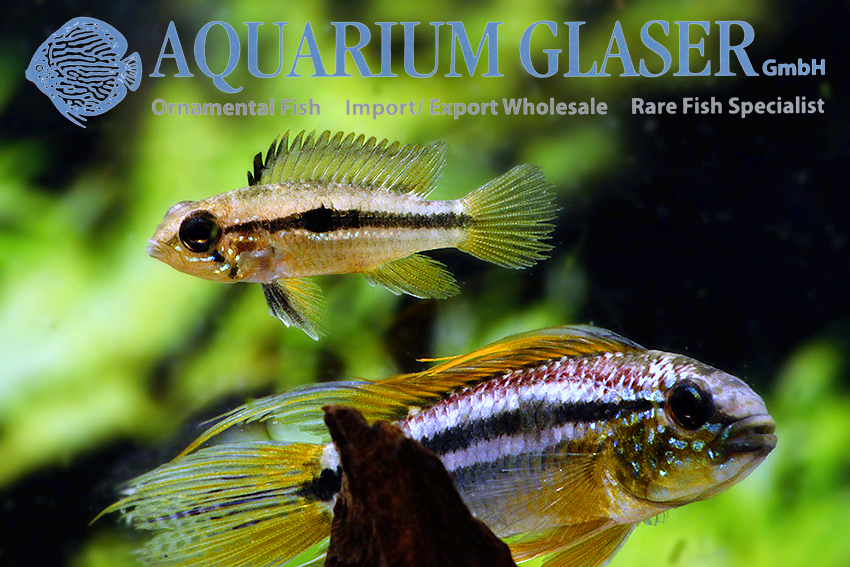

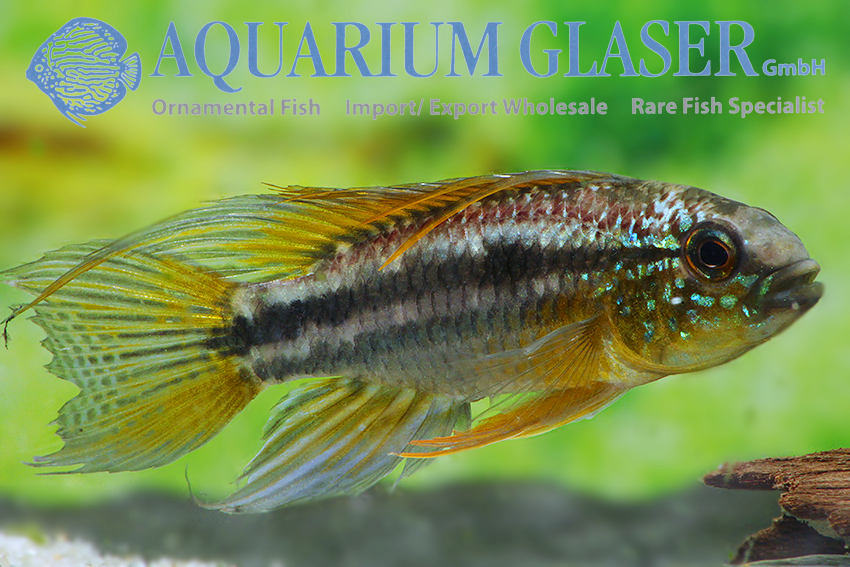

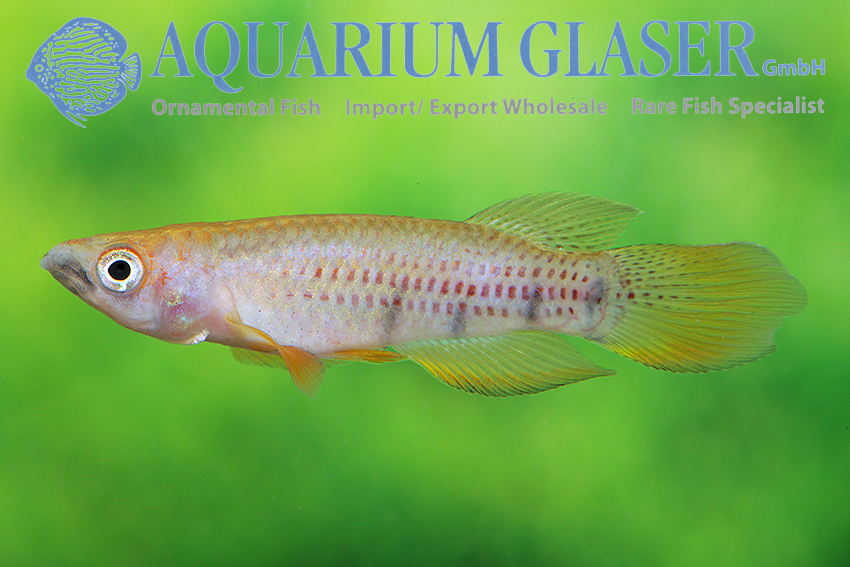

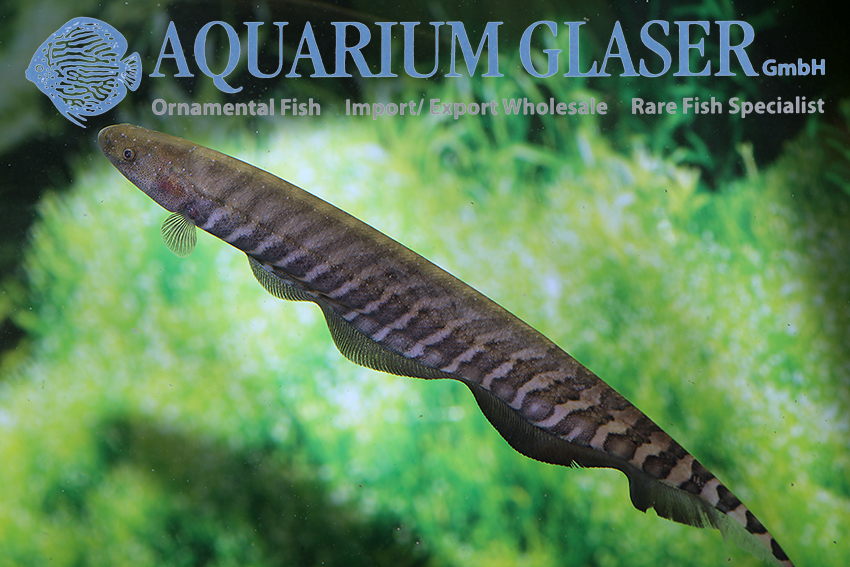

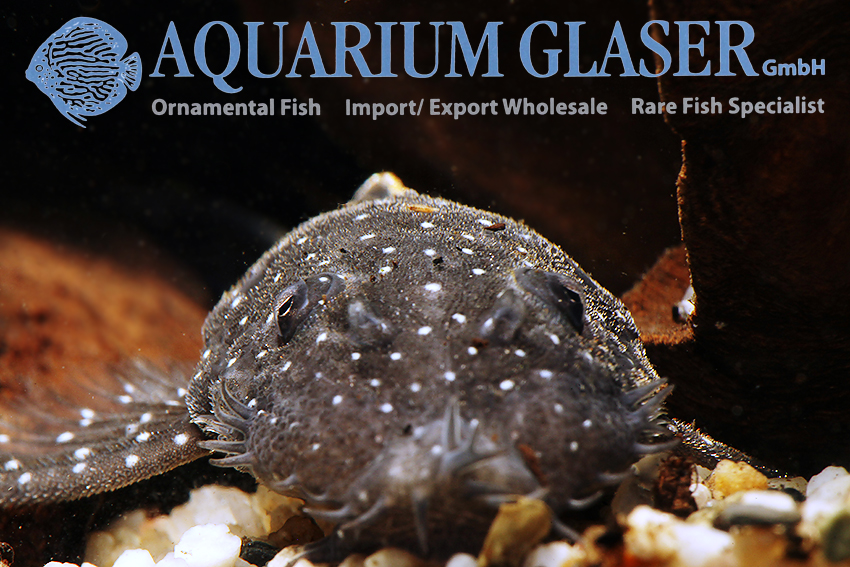

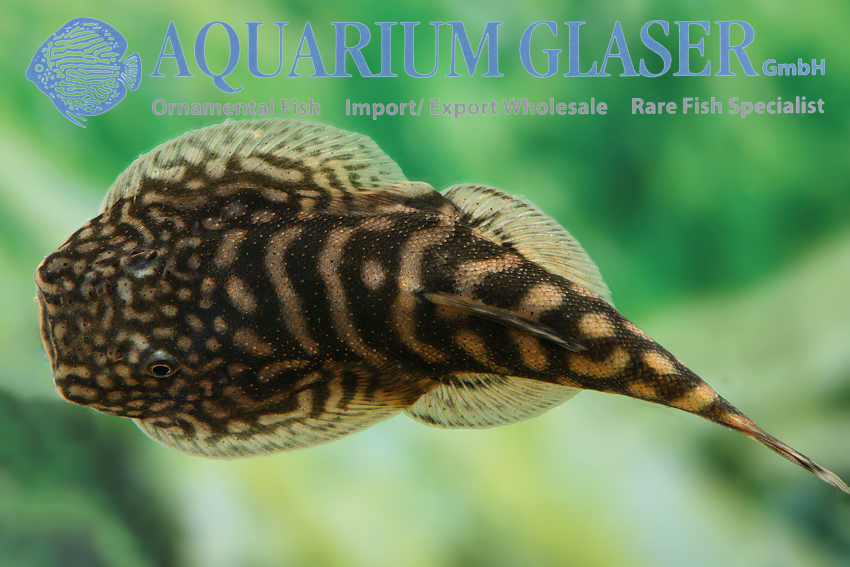

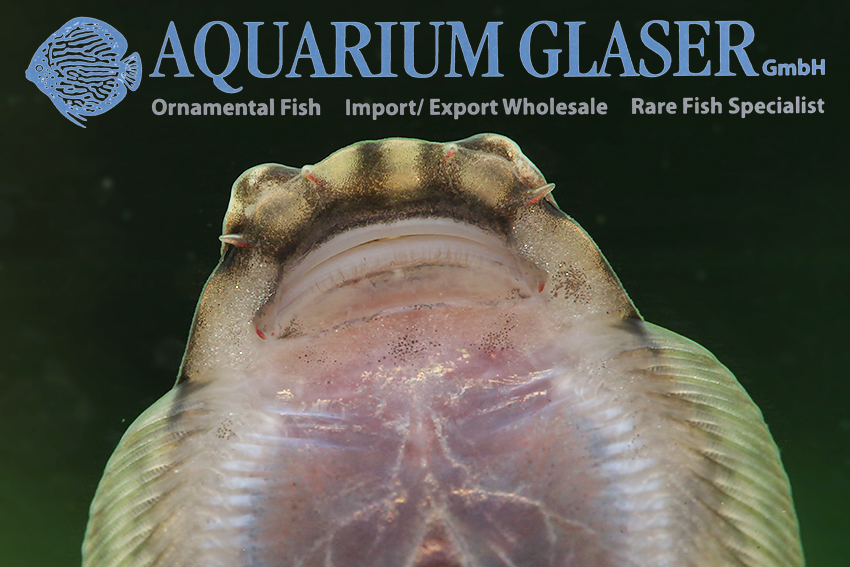

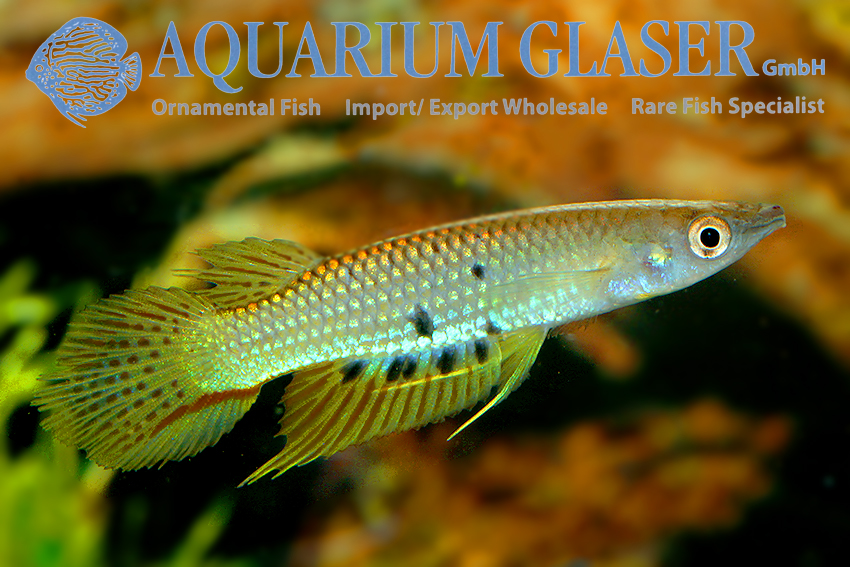

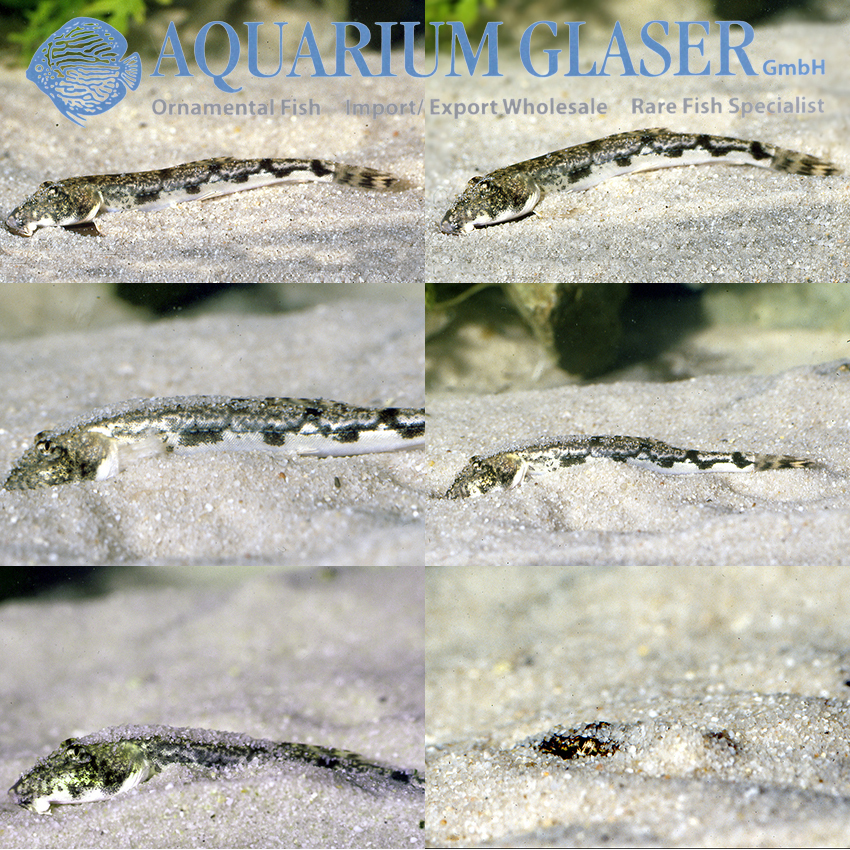

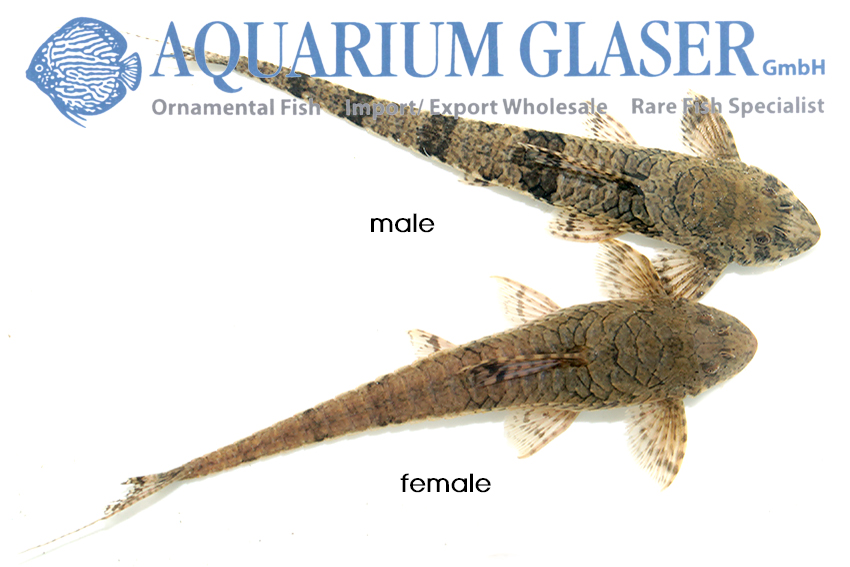

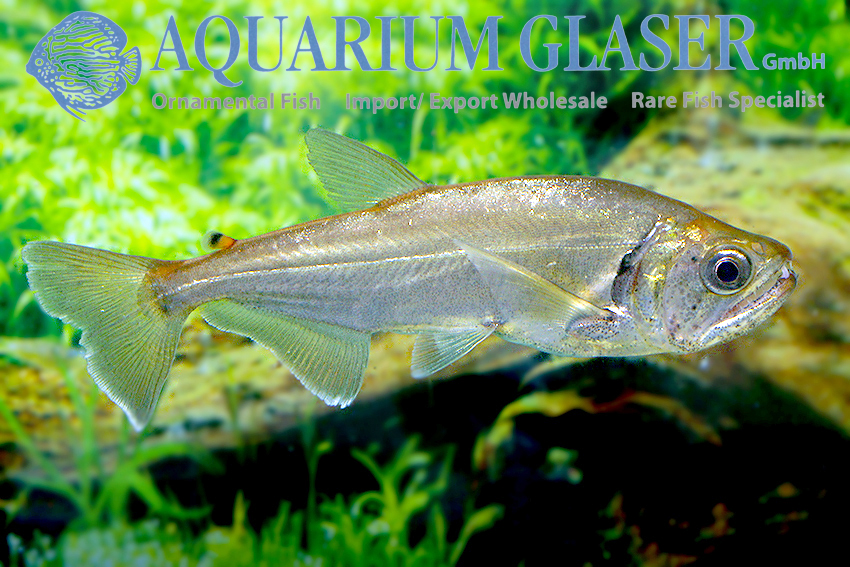

Die elegans-artigen (inklusive der Zwergpanzerwelse) wurden der alten Gattung Gastrodermus zugeordnet, die zuvor als Synonym zu Corydoras galt. Gastrodermus wurde 1878 von Cope für Corydoras elegans aufgestellt. Hier sah man bislang die Arten, die einen Sexualdichromatismus aufweisen (geschlechtsreife Männchen und Weibchen sich also farblich unterscheiden) und häufig frei im Wasser schwimmen. Aktuell wird die Gattung aber deutlich weiter gefasst, etwas, das sicher noch diskutiert werden muss. Dies sind die Arten: Gastrodermus bilineatus, Gastrodermus elegans (Typusart), Gastrodermus gracilis, Gastrodermus guapore, Gastrodermus hastatus, Gastrodermus latus, Gastrodermus mamore, Gastrodermus nanus, Gastrodermus napoensis, Gastrodermus nijsseni, Gastrodermus paucerna, Gastrodermus pauciradiatus, Gastrodermus pygmaeus und Gastrodermus undulatus. Ich persönlich vermisse hier pantalanensis, der von den Autoren zu Brochis gestellt wurde.

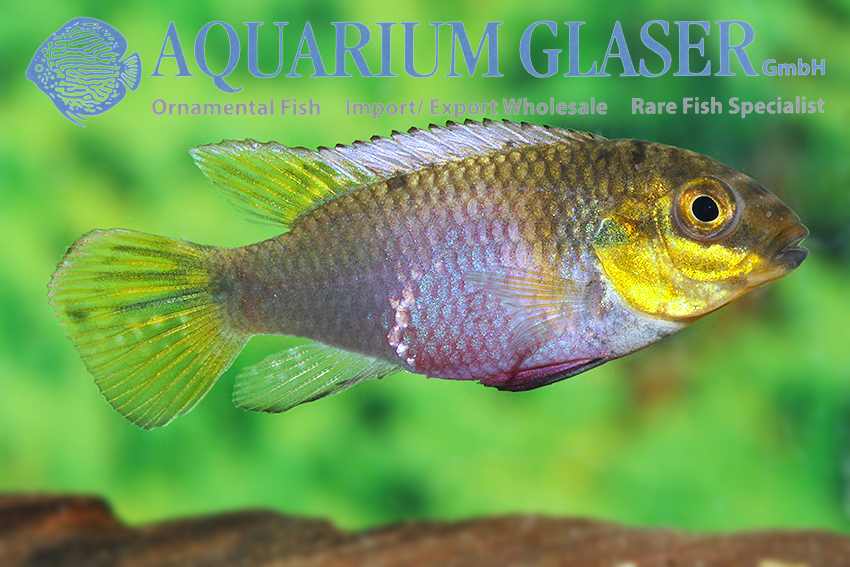

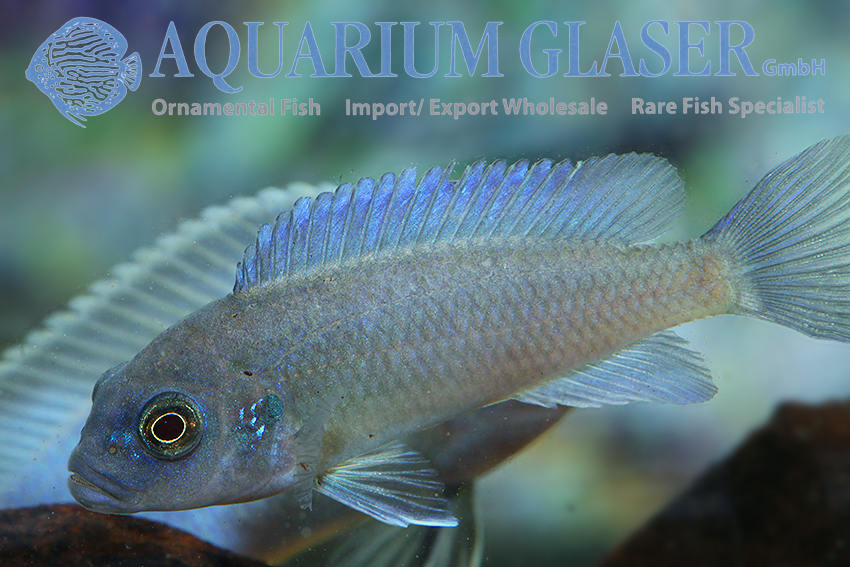

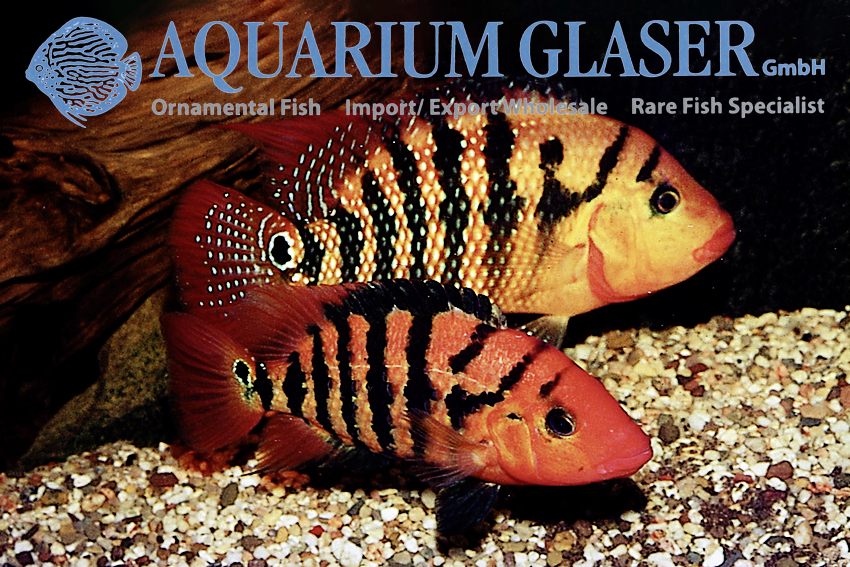

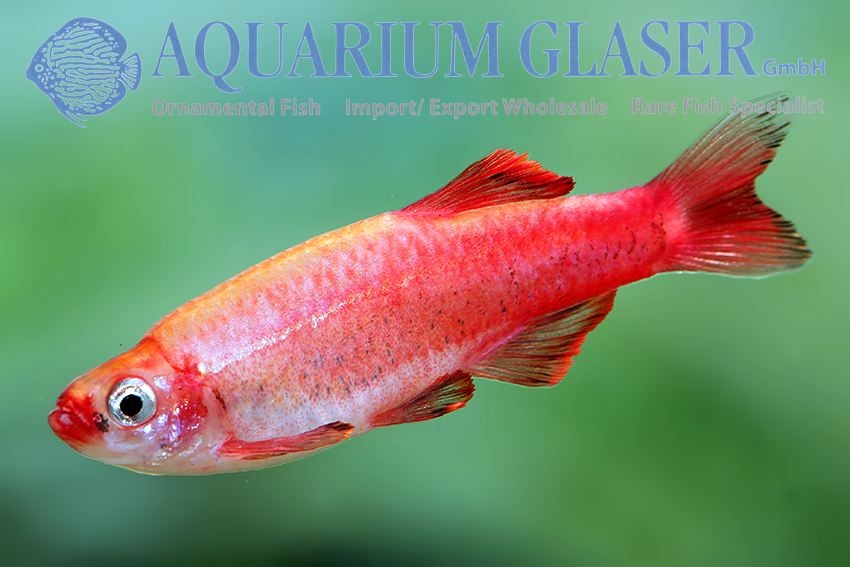

Für die Metallpanzerwelse wurde ebenfalls ein alter Name reaktiviert: Osteogaster. Osteogaster wurde 1894 von Cope für Corydoras eques aufgestellt. Die Autoren der Revision räumen ein, dass es sich hier wohl um eine paraphyletische Gruppe handelt, die einer weiteren Bearbeitung bedarf, zumal einige wichtige Arten nicht in die Analysen einbezogen werden konnten und die Alpha-Taxonomie (also die Frage, wieviele Arten es wirklich gibt und wie sie gegeneinander abzugrenzen sind) speziell bei den eigentlichen Metallpanzerwelsen absolut unzureichend geklärt ist. Bis das genauer untersucht werden kann, stehen in Osteogaster folgende Arten: Osteogaster aeneus, Osteogaster eques (Typusart), Osteogaster hephaestus, Osteogaster maclurei, Osteogaster melanotaenia, Osteogaster rabauti und Osteogaster zygatus. In der auf Research Gate (das ist so eine Art Facebook für Wissenschaftler) geführten Diskussion mit den Autoren der Revision wird darauf hingewiesen, dass das grammatikalische Geschlecht von Osteogaster weiblich ist. Entsprechend müssen Artnamen, die adjektivischen Ursprungs sind, im Geschlecht angepasst werden. Das betrifft Osteogaster zygatus, der demnach Osteogaster zygata zu heißen hat.

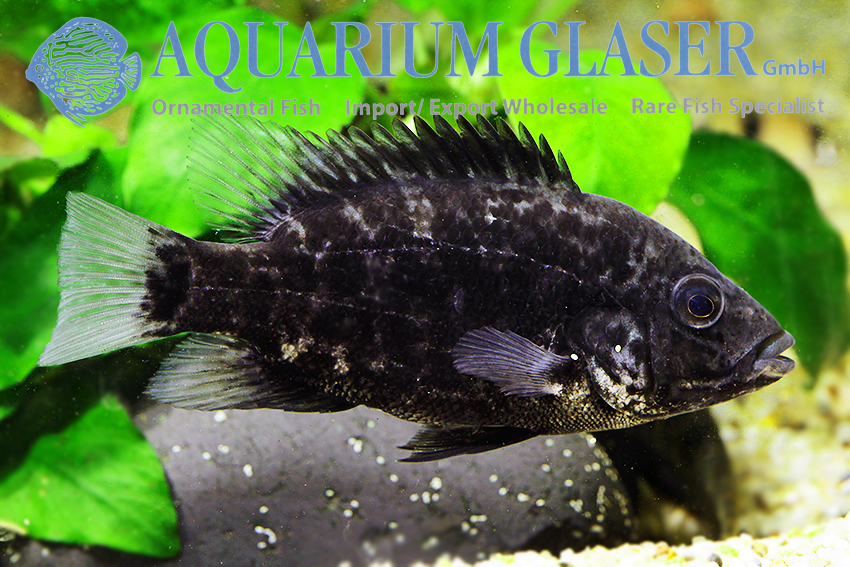

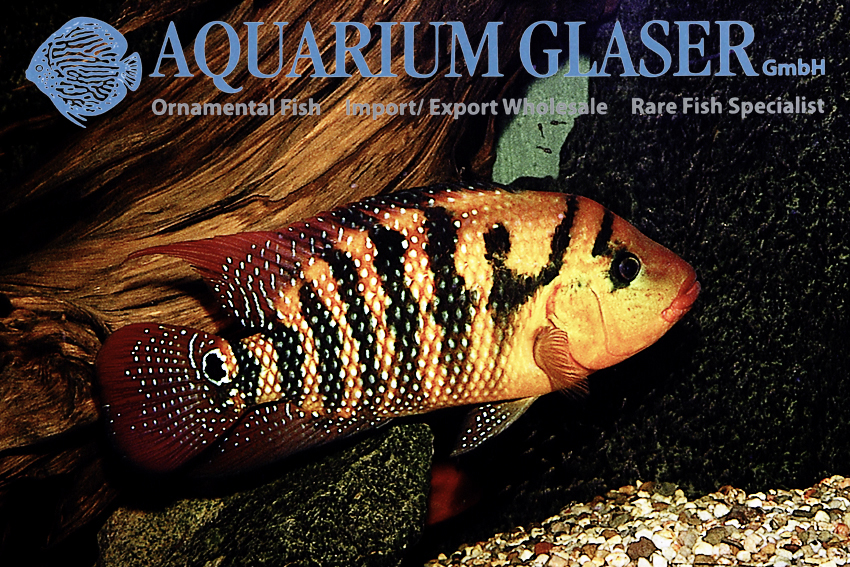

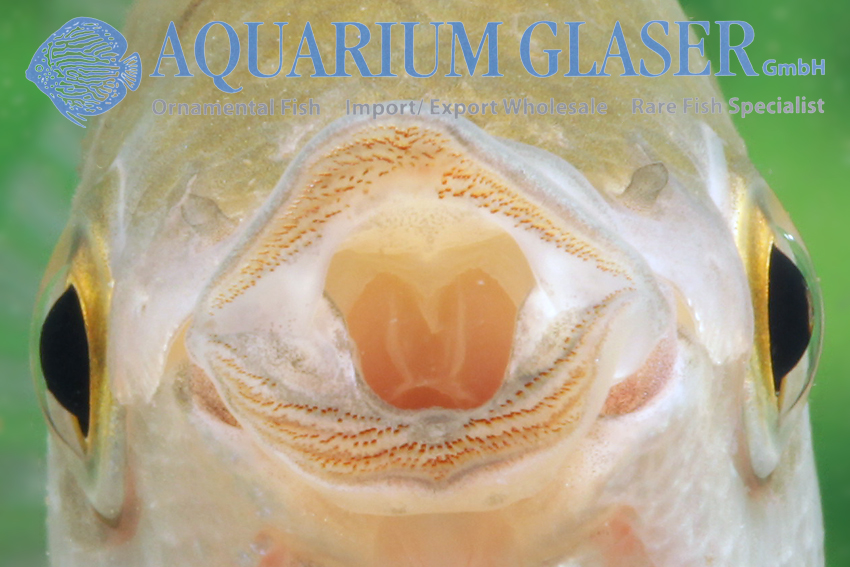

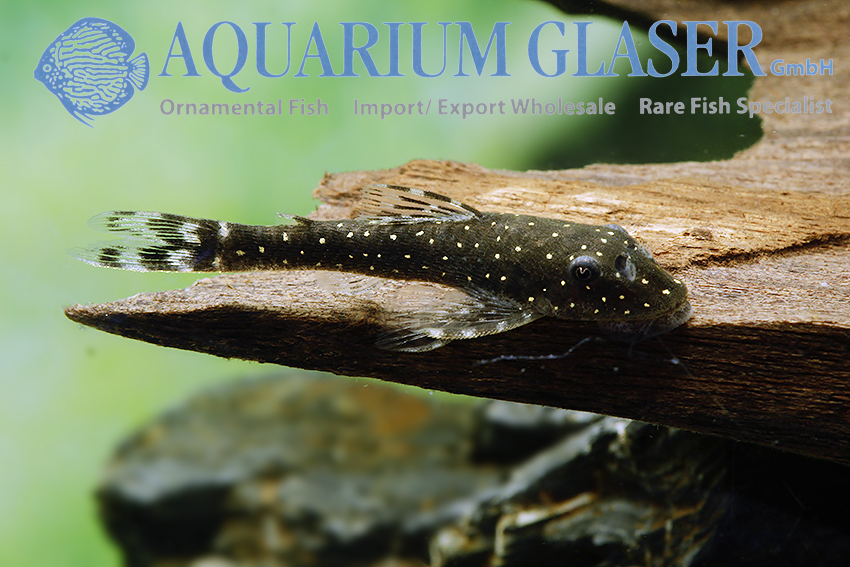

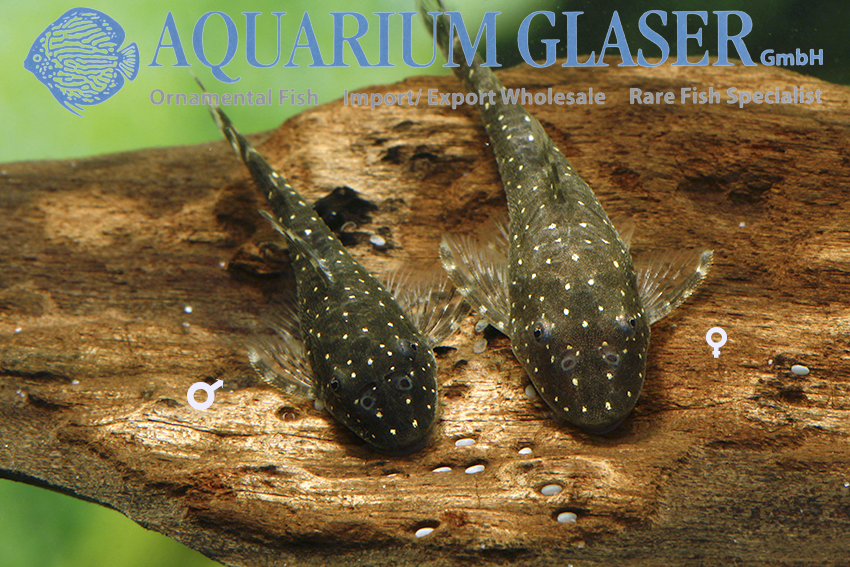

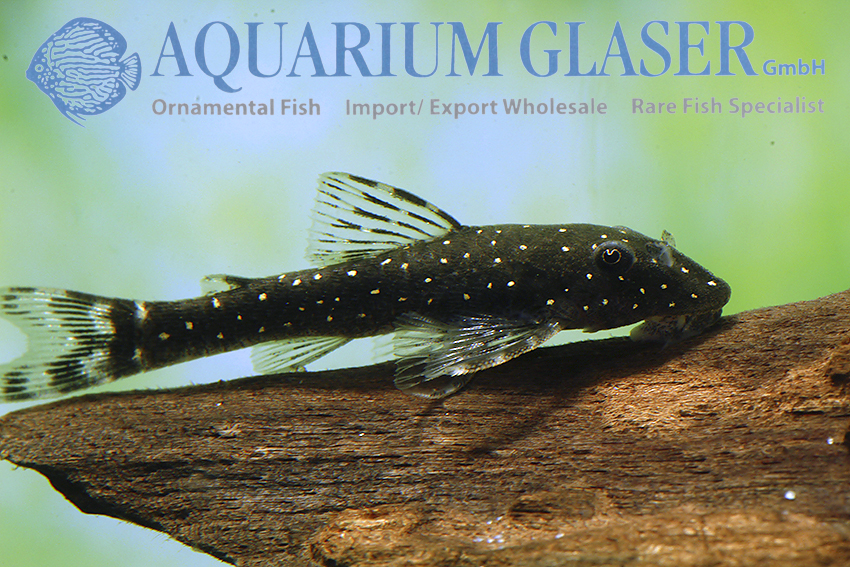

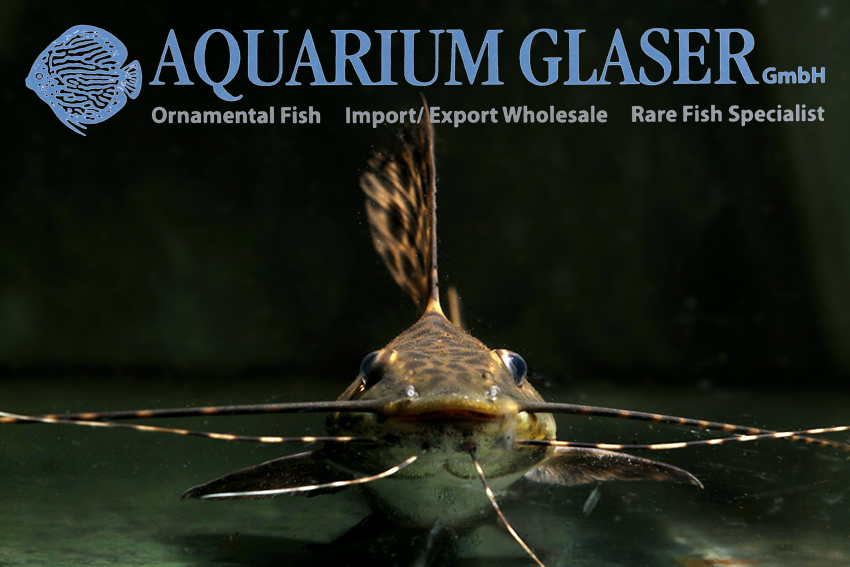

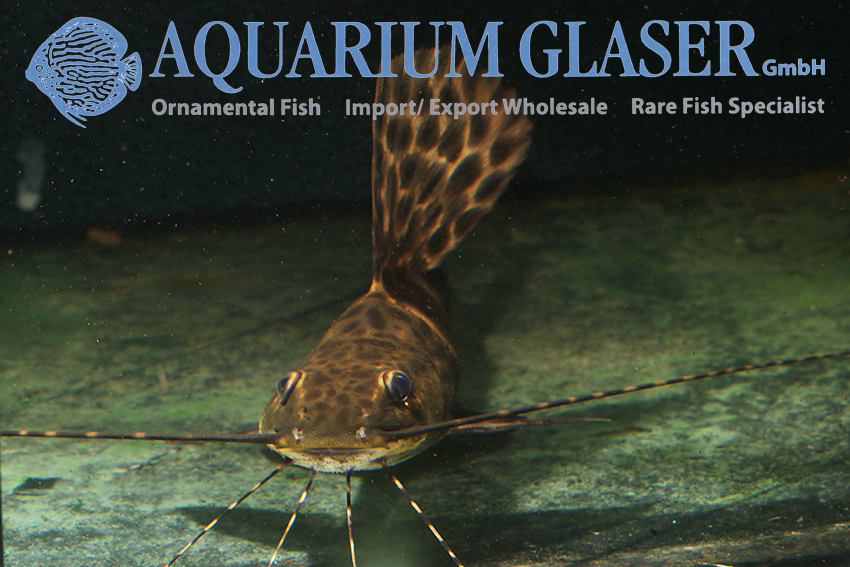

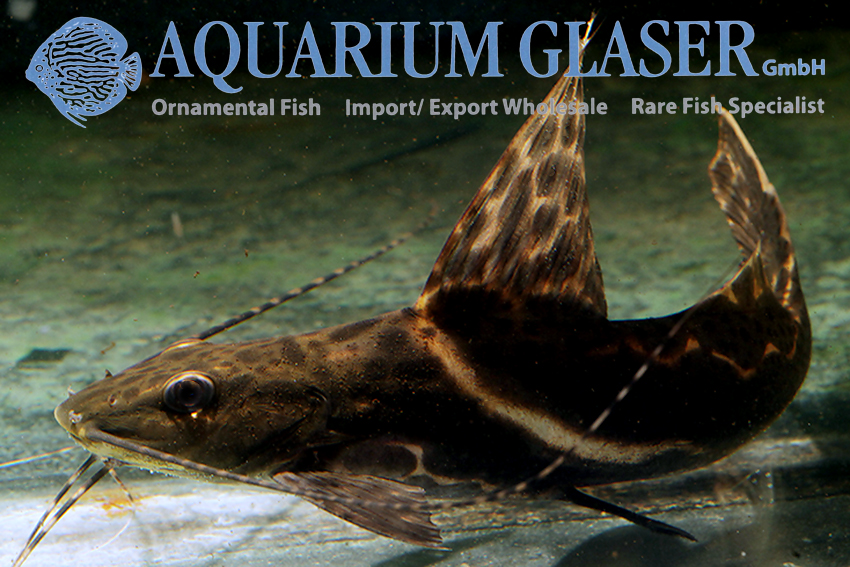

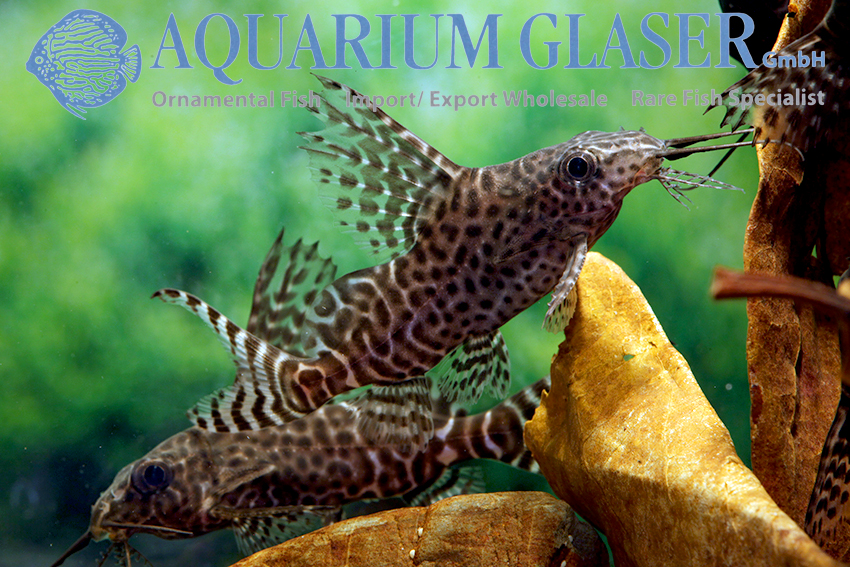

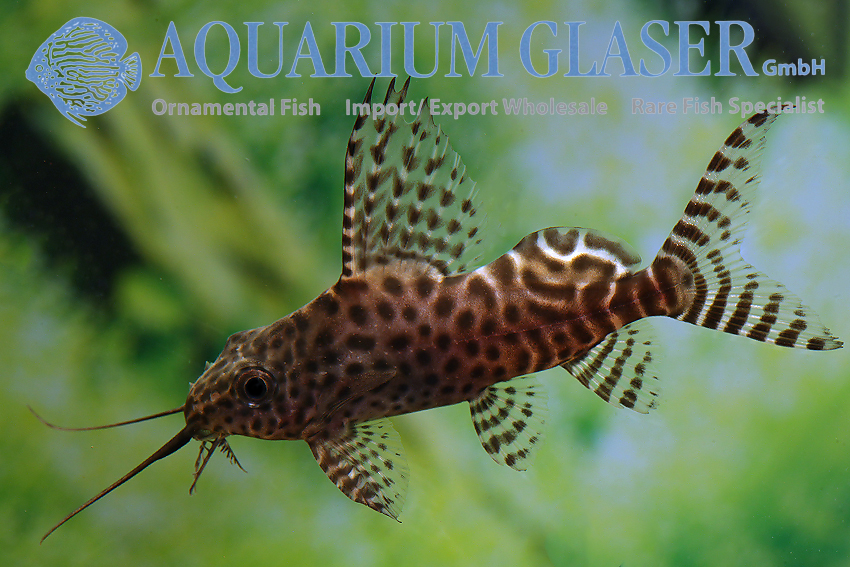

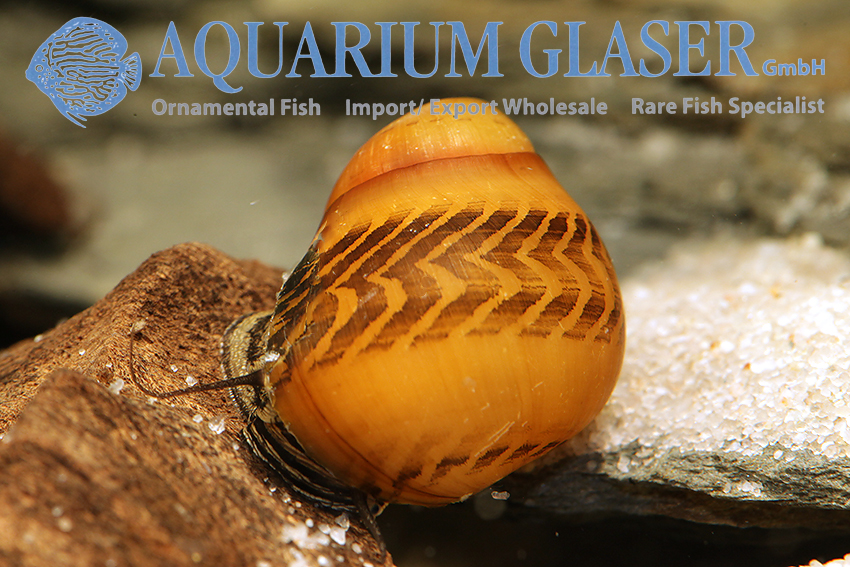

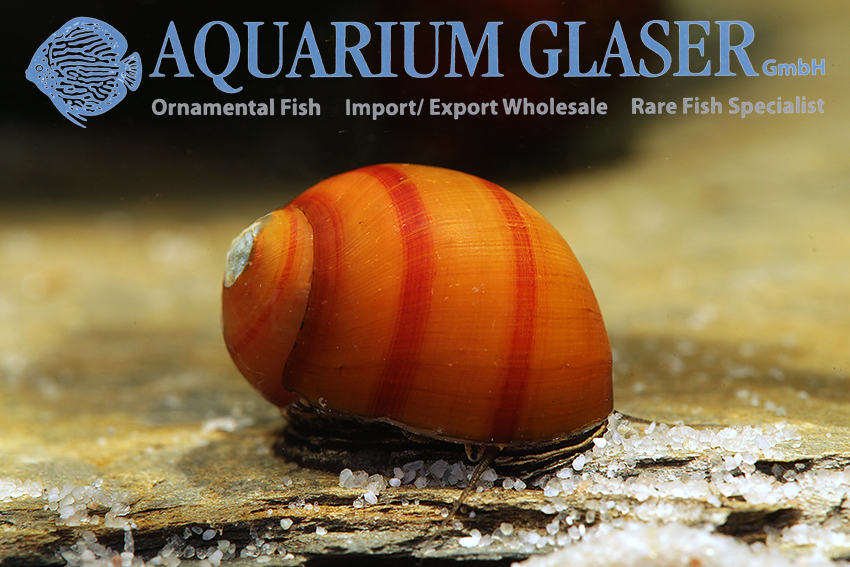

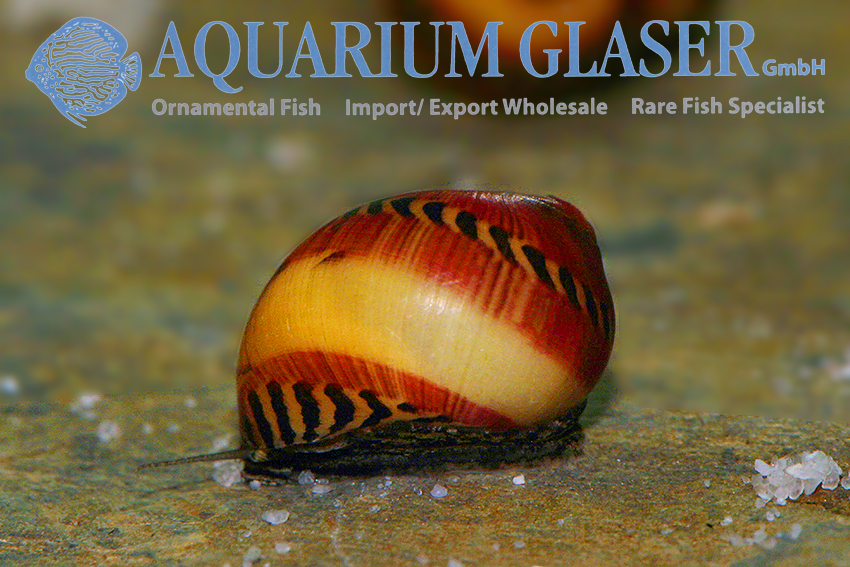

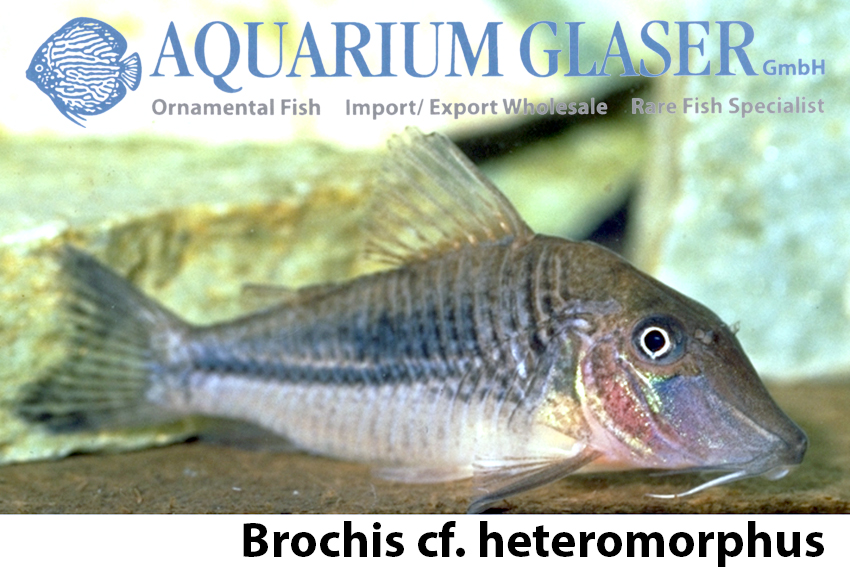

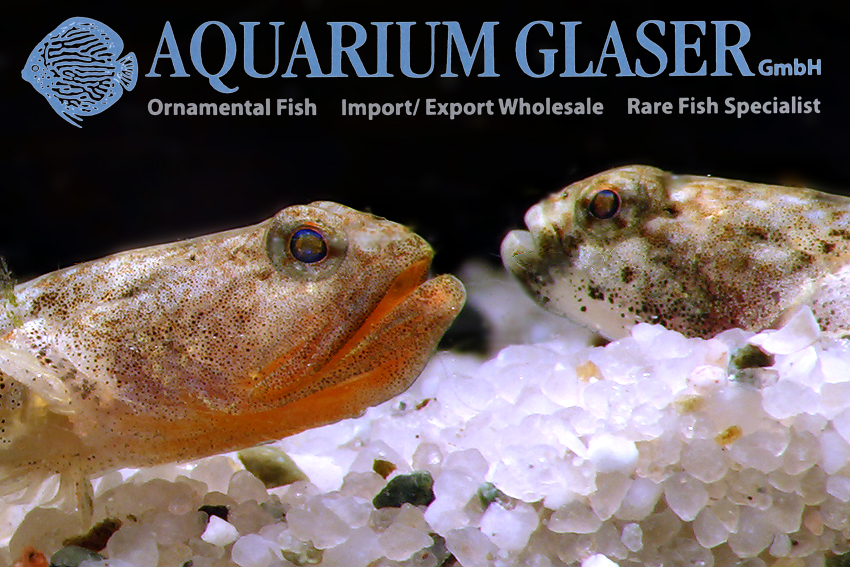

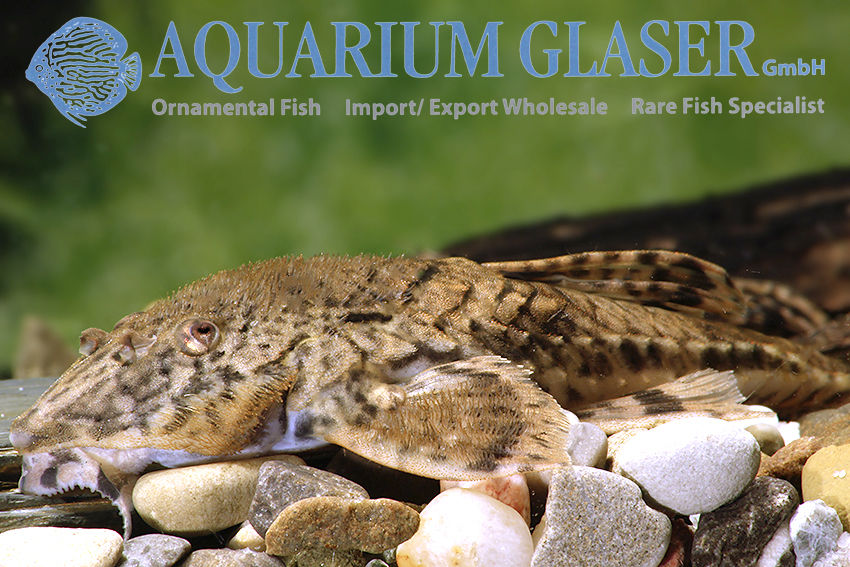

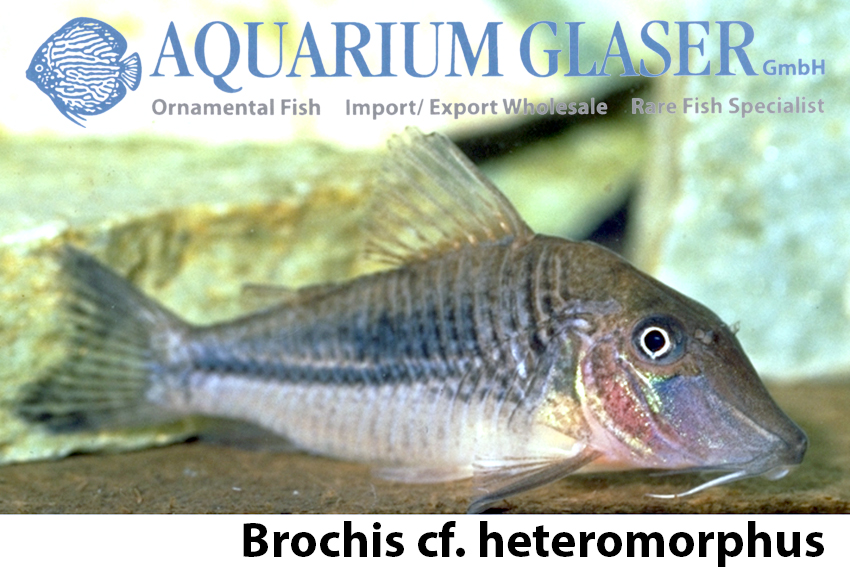

Bis hierhin kann wohl jeder folgen, der sich etwas mit diesen Fischen befasst hat. Nun wird es aber dann doch ziemlich diskussionswürdig: eine Vielzahl von Arten kommt mit den Smaragdpanzerwelsen in eine Großgattung Brochis! Hier steht jetzt auch der frühere Corydoras agassizii nebst eng verwandten punktierten Spezies und etlichen ganz anderen Arten. Das ist zumindest intuitiv nicht nachvollziehbar. Das klassische Konzept von Brochis beruht vor allem auf der langen Rückenflosse mit erheblich mehr Strahlen als bei allen anderen Corydoradinae. Das wurde zuvor schon (für mich unverständlicherweise) als irrelevant abgetan. Mal sehen, welche Aufnahme dieses neue Konzept von Brochis wohl finden wird, das (neben zahlreichen anderen Befunden) wesentlich darauf beruht, dass inneren Zacken des Brustflossenstachels vorwiegend Richtung Körper gerichtet sind. Diese Arten werden Brochis zugeordnet: Brochis agassizii, Brochis amandajanea, Brochis ambiacus, Brochis approuaguensis, Brochis arcuatus, Brochis bethanae, Brochis bifasciatus, Brochis britskii, Brochis brittoi, Brochis condiscipulus, Brochis costai, Brochis crimmeni, Brochis crypticus, Brochis delphax, Brochis deweyeri, Brochis difluviatilis, Brochis ephippifer, Brochis garbei, Brochis geryi, Brochis gomezi, Brochis haraldschultzi, Brochis heteromorphus, Brochis imitator, Brochis incolicana, Brochis isbrueckeri, Brochis lamberti, Brochis leopardus, Brochis multiradiatus, Brochis noelkempffi, Brochis ornatus, Brochis orphnopterus, Brochis pantanalensis, Brochis pinheiroi, Brochis pulcher, Brochis reticulatus, Brochis robineae, Brochis robustus, Brochis seussi, Brochis sodalis, Brochis spectabilis, Brochis splendens (Typusart), Brochis sychri und Brochis virginiae. Mir kommt diese Brochis-Gruppe heterogen und höchstwahrscheinlich polyphyletisch vor; es handelt sich hauptsächlich um das, was wir im Hobby als „Langschnäuzer“ bezeichnen. Ich hätte jedoch einige dieser Tiere (allen voran heteromorphus) eher in Corydoras s. str. gesehen, aber wie gesagt, warten wir die Diskussion ab.

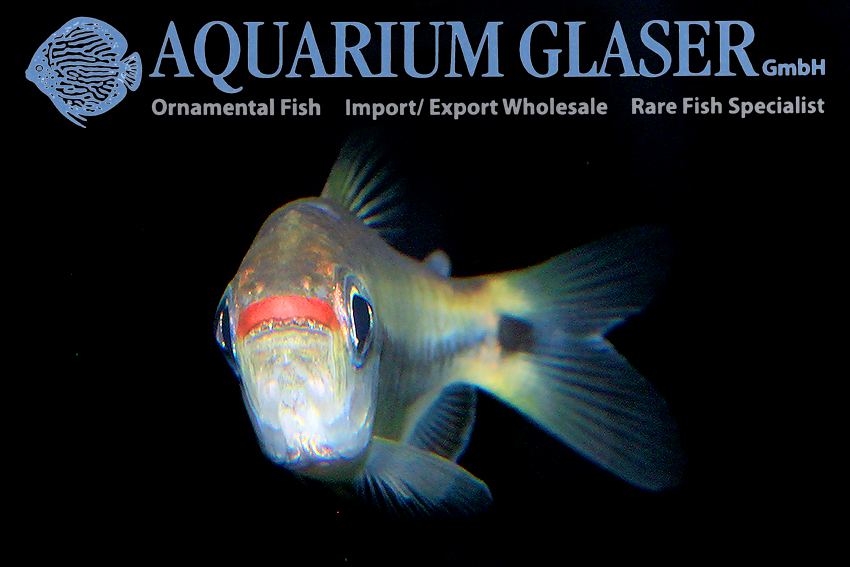

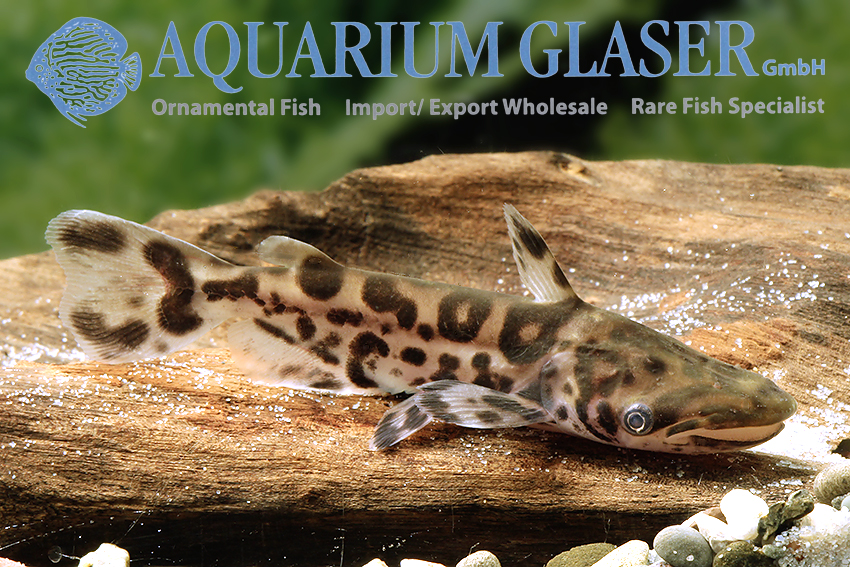

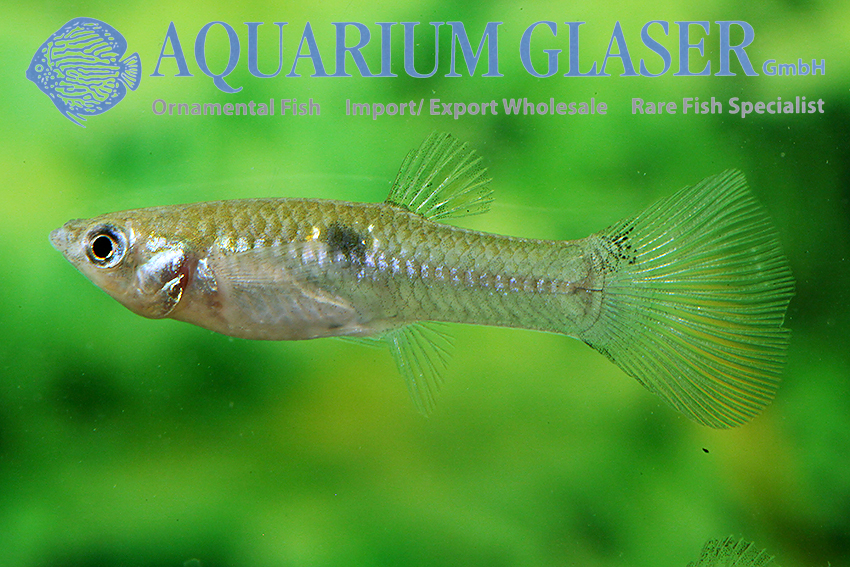

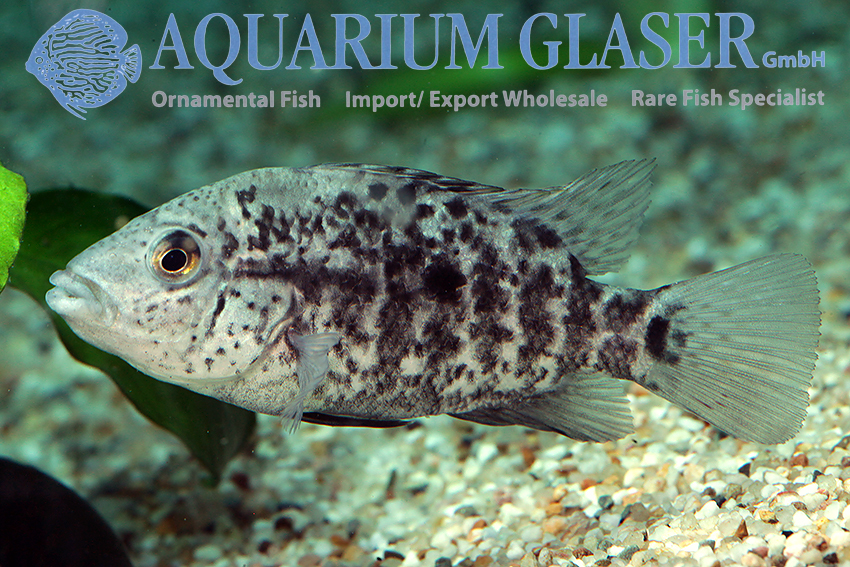

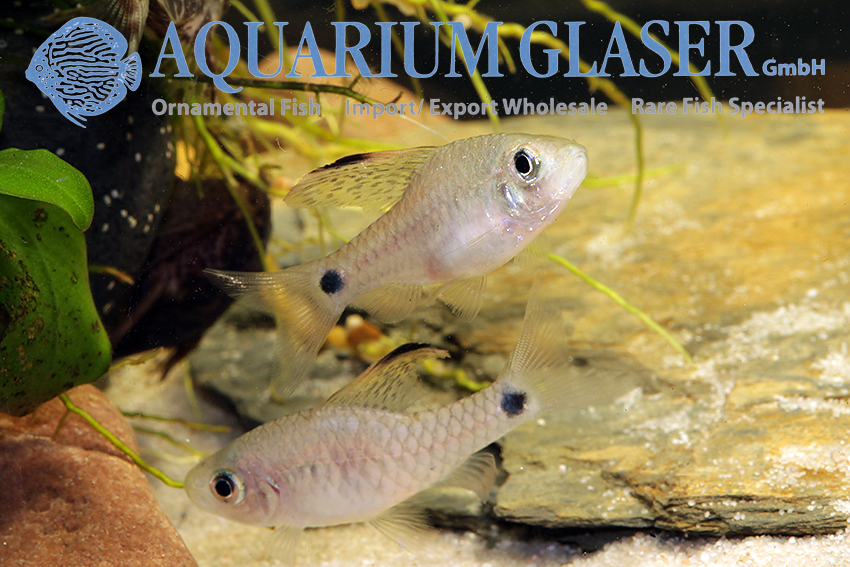

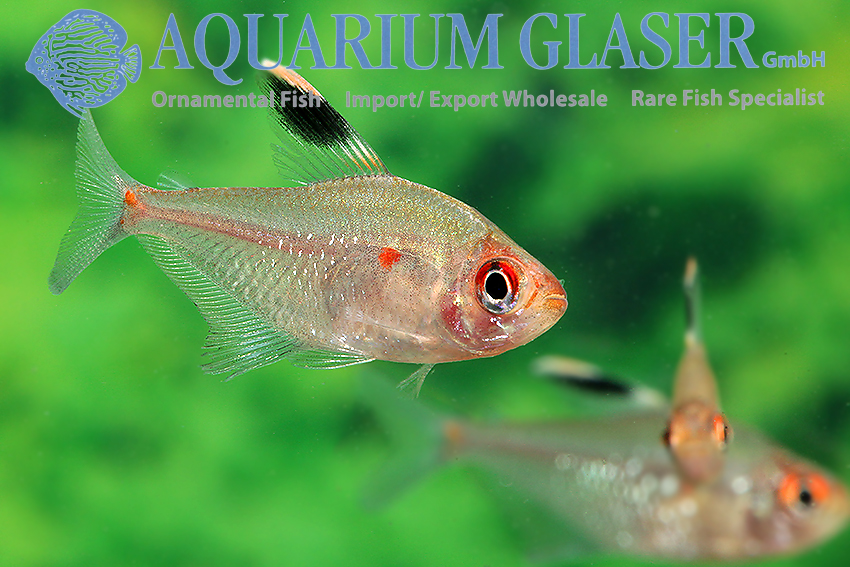

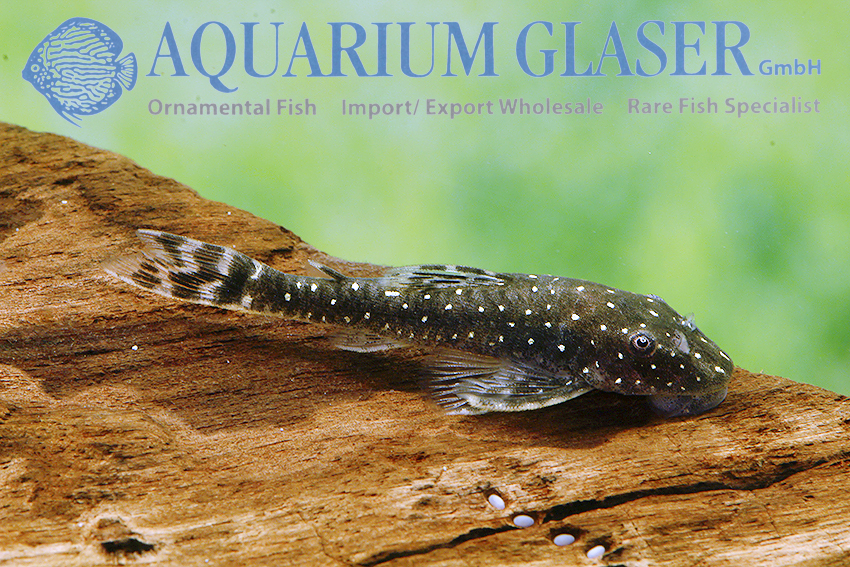

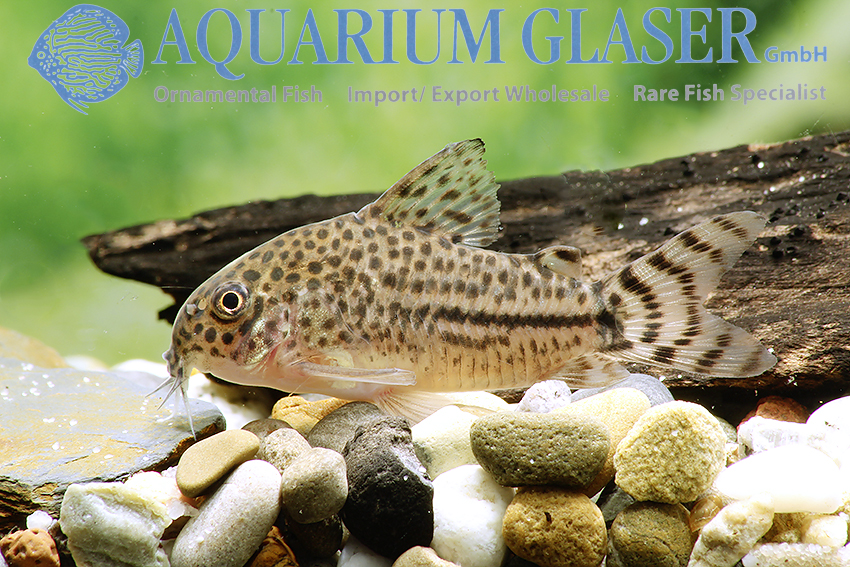

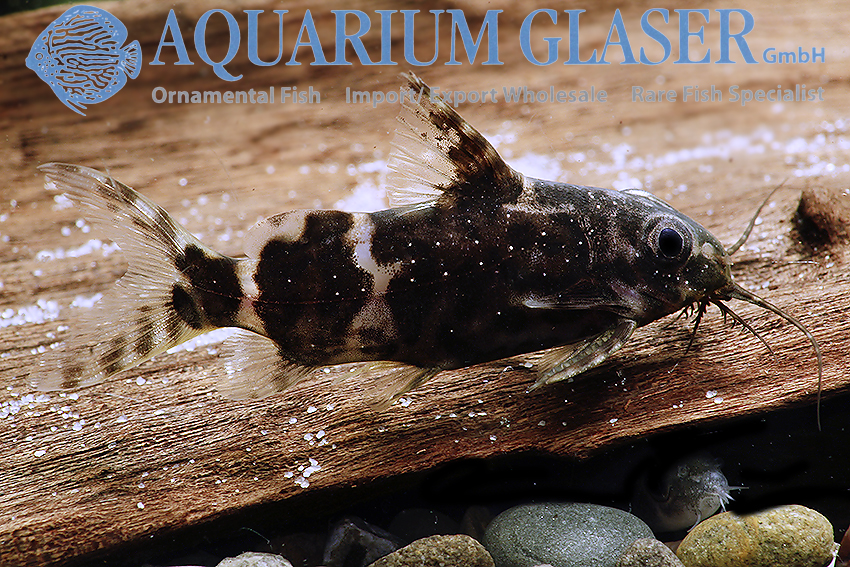

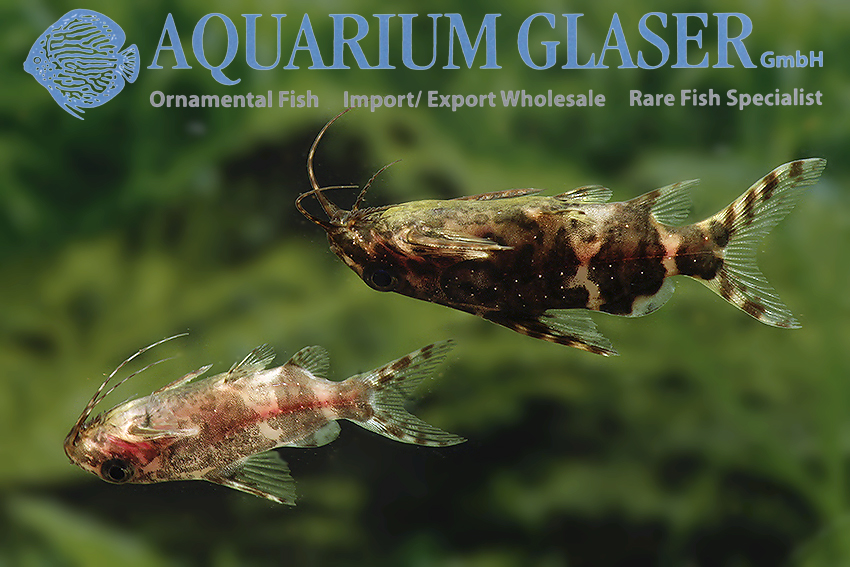

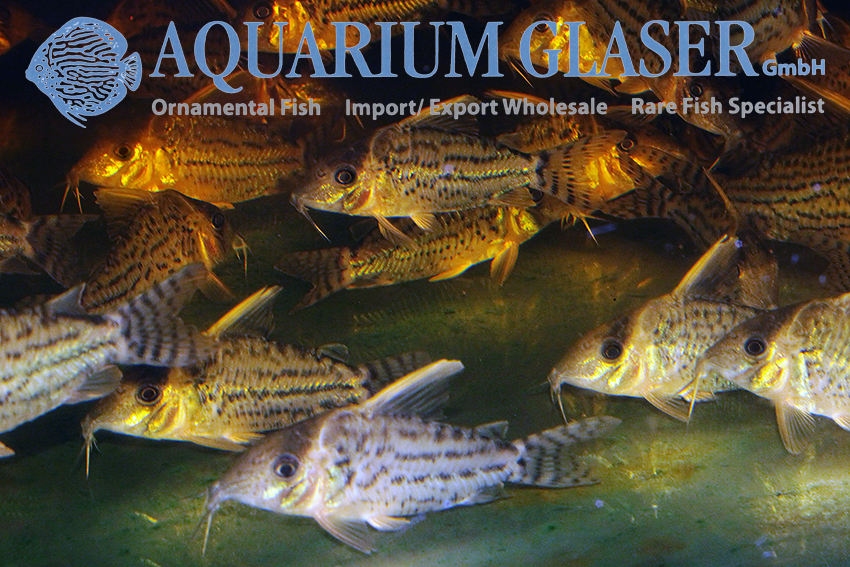

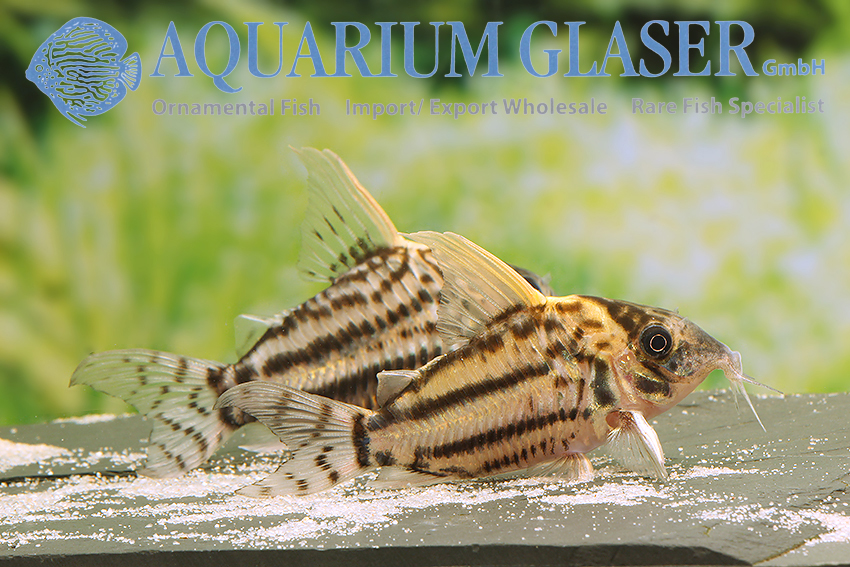

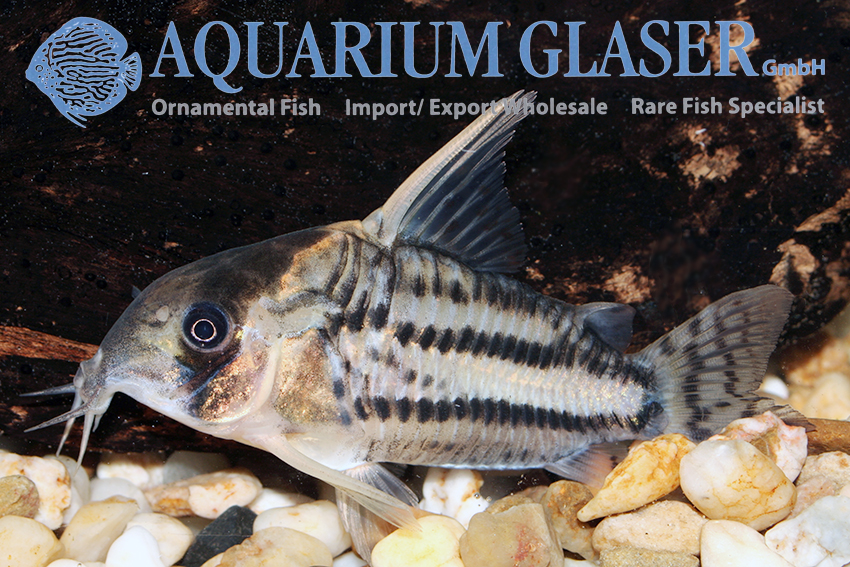

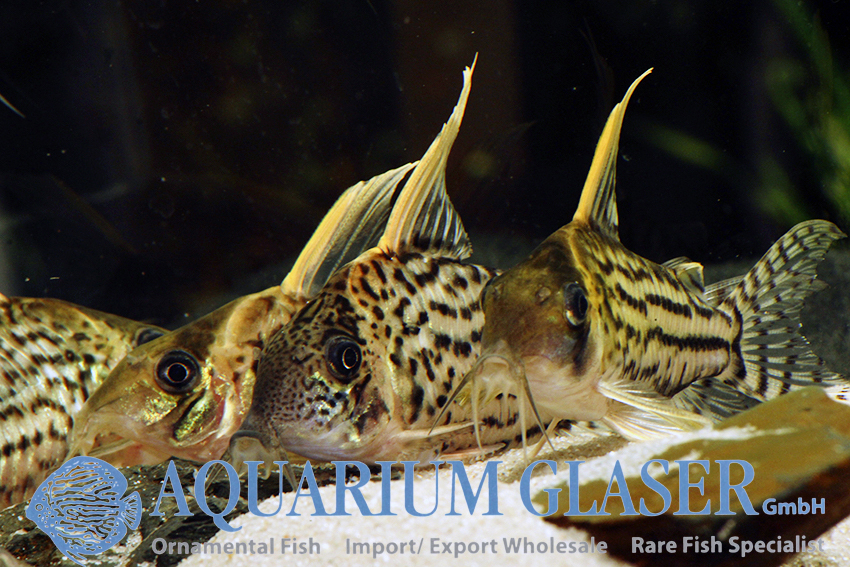

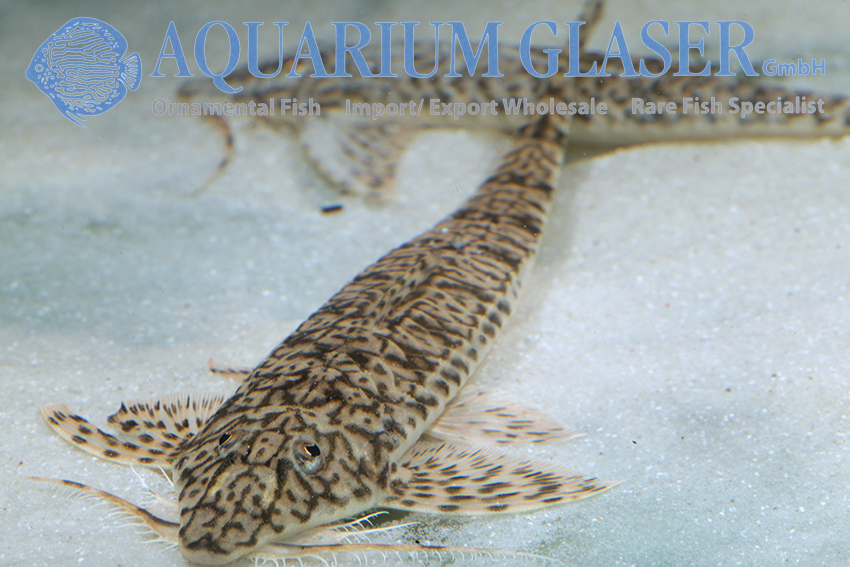

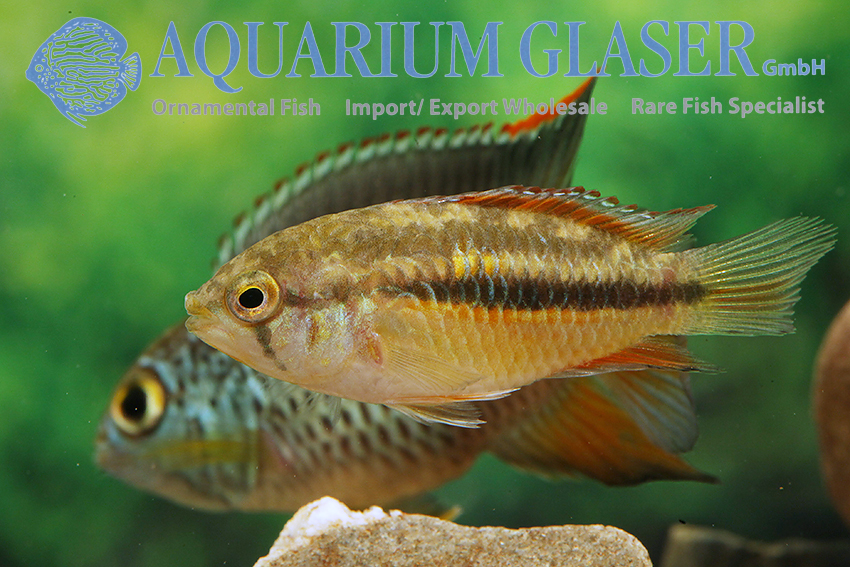

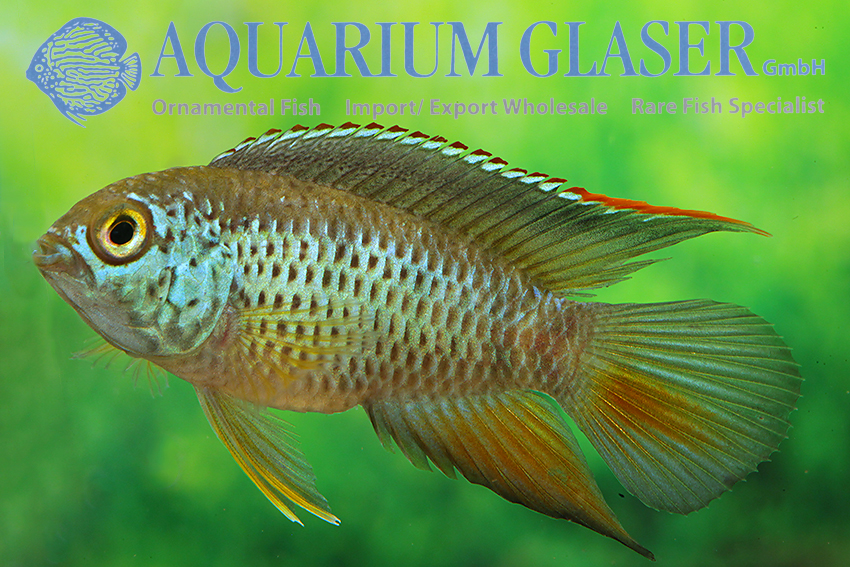

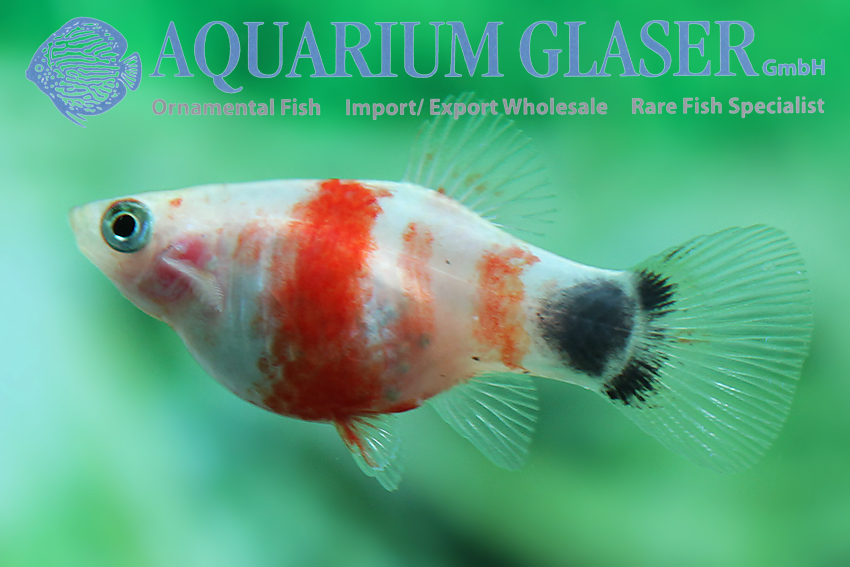

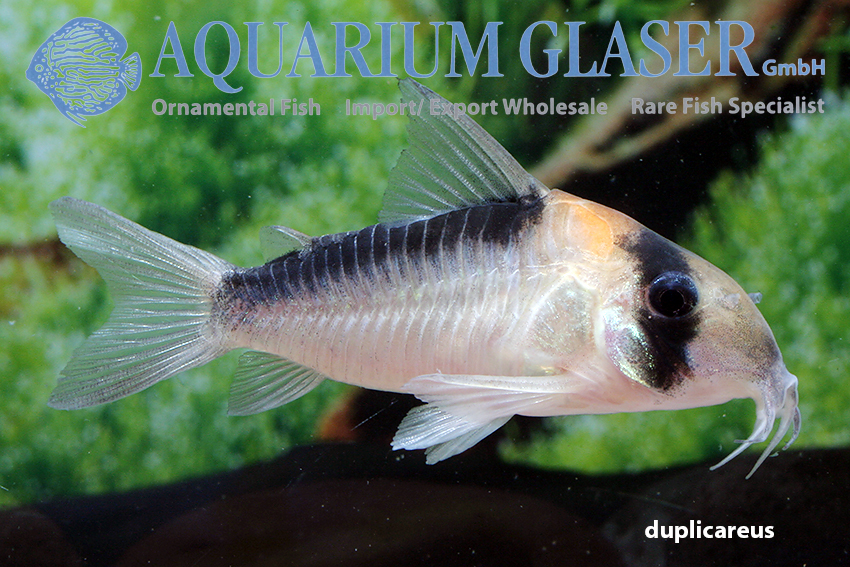

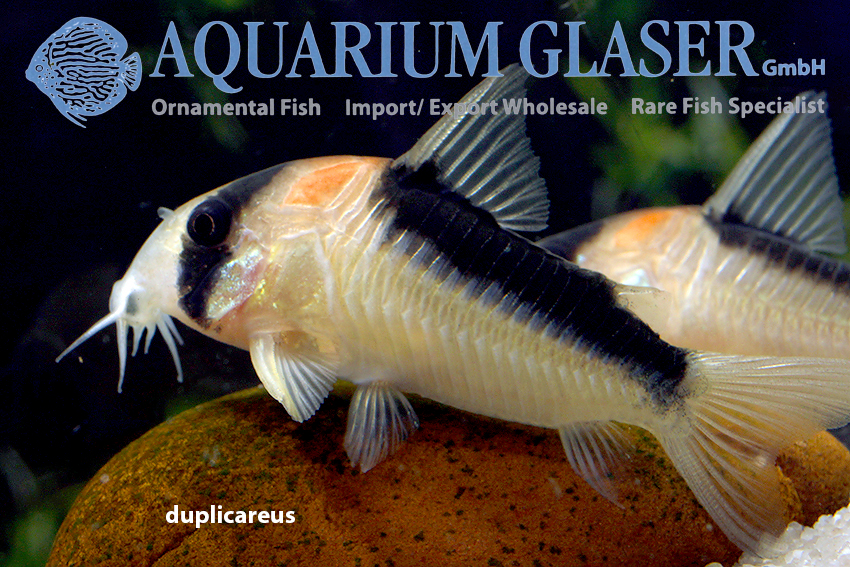

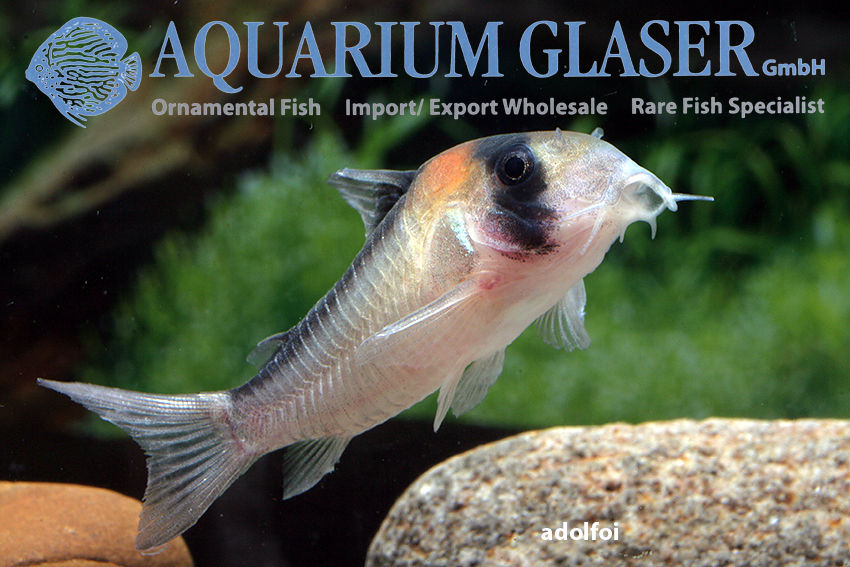

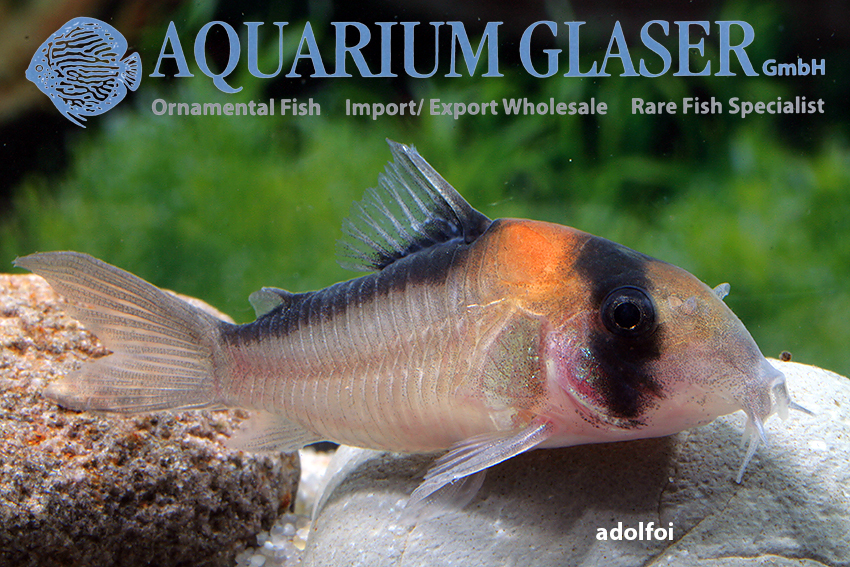

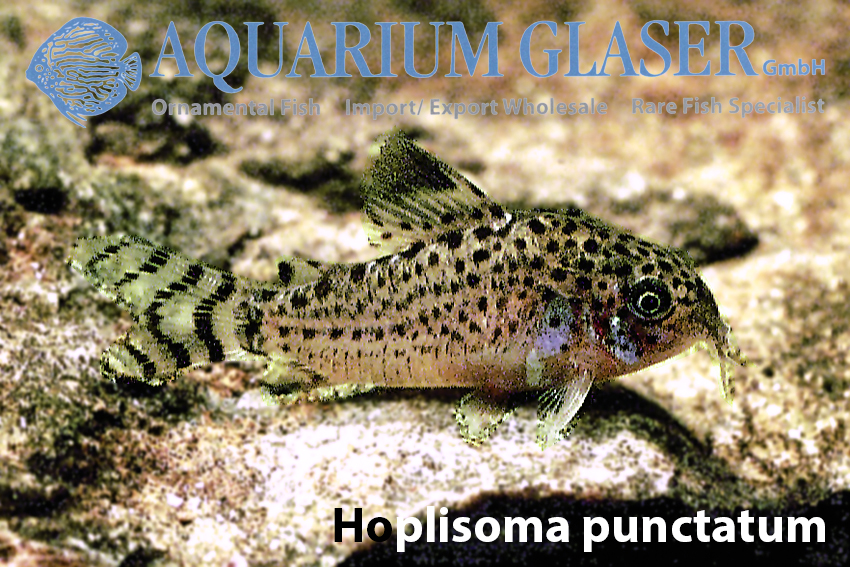

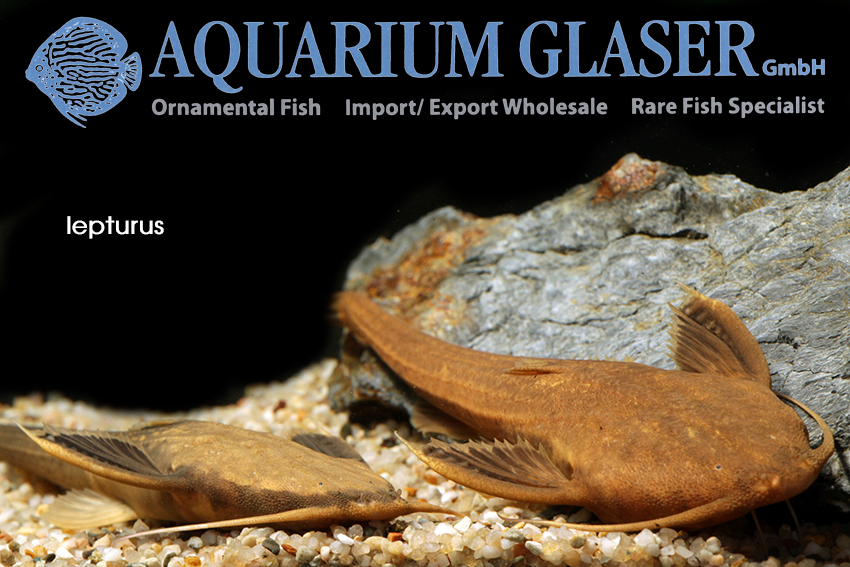

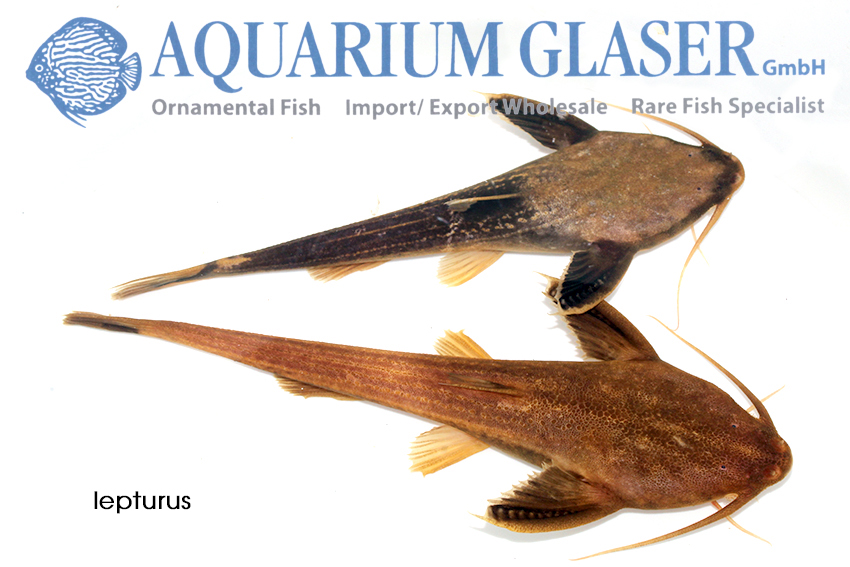

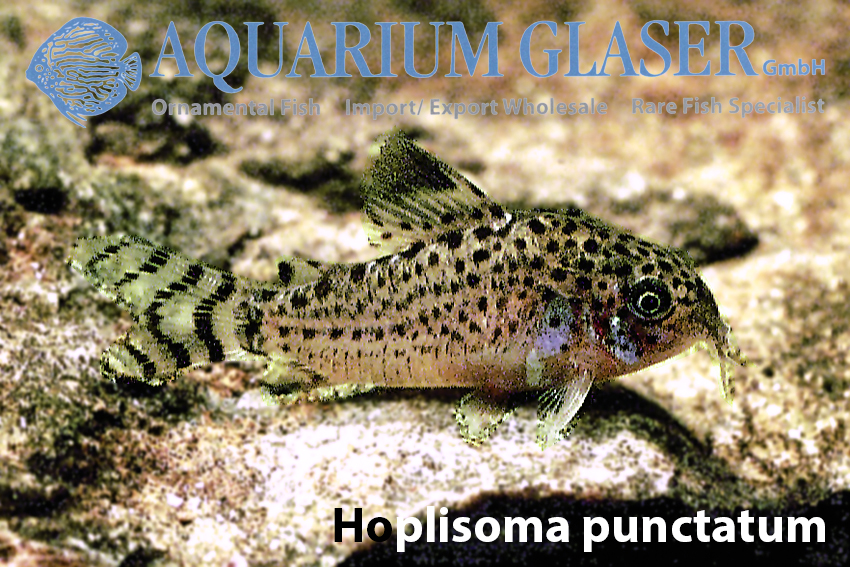

Die zweite „neue“ Sammelgattung ist Hoplisoma. Auch diese Gattung wurde schon früh für Corydoras punctatus aufgestellt (1838) jedoch bislang mit Corydoras synonymisiert. Hoplisoma umfasst nach meiner Auffassung eigentlich nur die den julii-Komplex (copei, julii, punctatus, trilineatus etc.), wird bei den Autoren aber sehr viel weiter gefasst. Hier finden sich praktisch alle so genannten „Rundschnäuzer“. Es sind dies folgende Arten: Hoplisoma acrensis, Hoplisoma adolfoi, Hoplisoma albolineatus, Hoplisoma amphibelus, Hoplisoma apiaka, Hoplisoma araguaiaensis, Hoplisoma armatus, Hoplisoma atropersonatus, Hoplisoma axelrodi, Hoplisoma baderi, Hoplisoma benattii, Hoplisoma bicolor, Hoplisoma boehlkei, Hoplisoma boesemani, Hoplisoma bondi, Hoplisoma breei, Hoplisoma brevirostris, Hoplisoma burgessi, Hoplisoma carlae, Hoplisoma caudimaculatus, Hoplisoma cochui, Hoplisoma colossus, Hoplisoma concolor, Hoplisoma copei, Hoplisoma coppenamensis, Hoplisoma cruziensis, Hoplisoma davidsandsi, Hoplisoma diphyes, Hoplisoma duplicareus, Hoplisoma ehrhardti, Hoplisoma esperanzae, Hoplisoma evelynae, Hoplisoma eversi, Hoplisoma flaveolus, Hoplisoma froehlichi, Hoplisoma gladysae, Hoplisoma gossei, Hoplisoma granti, Hoplisoma griseus, Hoplisoma gryphus, Hoplisoma guianensis, Hoplisoma habrosus, Hoplisoma julii, Hoplisoma kanei, Hoplisoma knaacki, Hoplisoma lacrimostigmata, Hoplisoma leucomelas, Hoplisoma longipinnis, Hoplisoma loretoensis, Hoplisoma loxozonus, Hoplisoma lymnades, Hoplisoma melanistius, Hoplisoma melini, Hoplisoma metae, Hoplisoma micracanthus, Hoplisoma microcephalus, Hoplisoma multimaculatus, Hoplisoma nattereri, Hoplisoma oiapoquensis, Hoplisoma ortegai, Hoplisoma osteocarus, Hoplisoma paleatus, Hoplisoma panda, Hoplisoma paragua, Hoplisoma parallelus, Hoplisoma pavanelliae, Hoplisoma petracinii, Hoplisoma polystictus, Hoplisoma potaroensis, Hoplisoma punctatus (Typusart), Hoplisoma revelatus (nur fossil bekannt), Hoplisoma reynoldsi, Hoplisoma sanchesi, Hoplisoma schwartzi, Hoplisoma similis, Hoplisoma sipaliwini, Hoplisoma steindachneri, Hoplisoma sterbai, Hoplisoma surinamensis, Hoplisoma trilineatus, Hoplisoma tukano, Hoplisoma urucu, Hoplisoma weitzmani und Hoplisoma xinguensis. In der Diskussion bei Research Gate wurden zudem Corydoras psamathos, C. hypnos und C. thanatos von den Autoren ebenfalls Hoplisoma zugeordnet; es wird offenbar gerade an einer Verbessungsversion gearbeitet, einem so genanntes Erratum, in dem auch auf grammatikalische Dinge eingegangen werden soll.

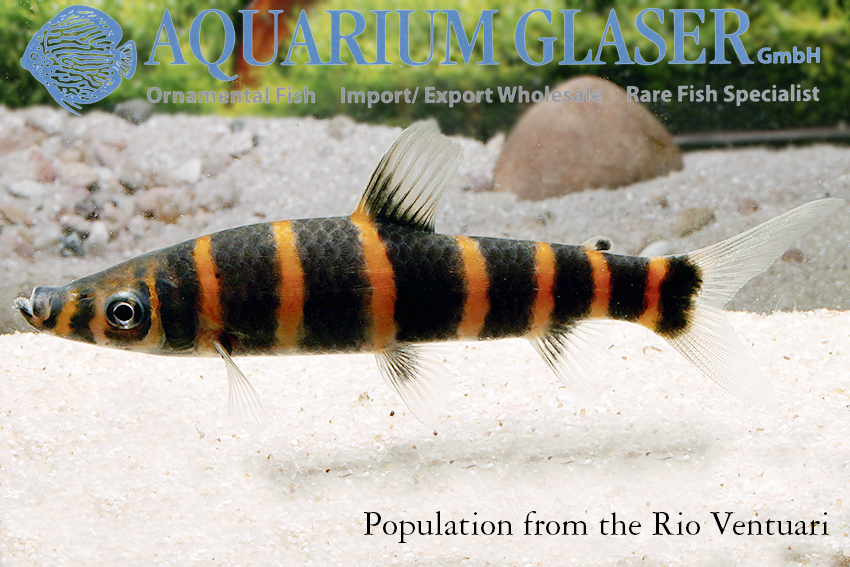

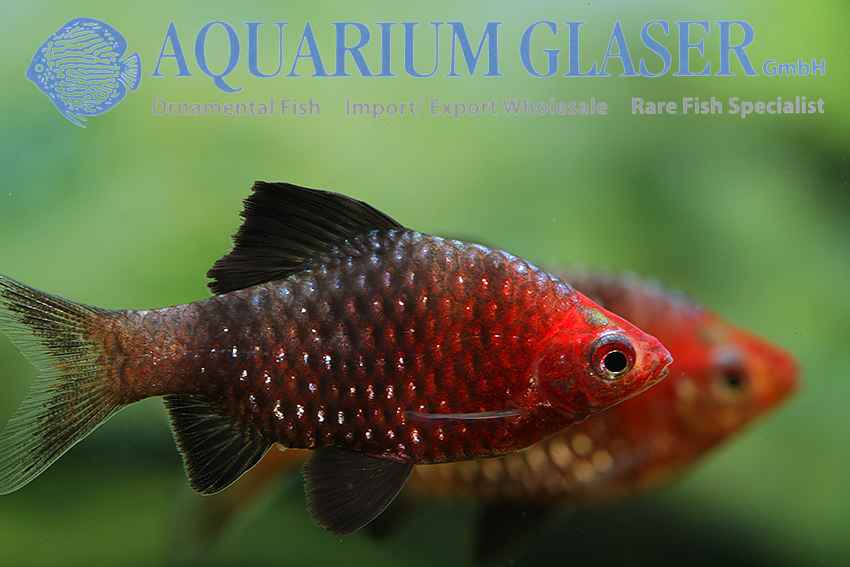

Bei Hoplisoma gibt es ähnliche Fragestellungen wie oben bei Brochis. Meiner Meinung nach sind in dieser Gruppe mühelos fünf oder mehr verschiedene Gattungen aufstellbar. Aber man darf in solchen Dingen nicht zu ungeduldig sein. Es muss einmal jemand den Anfang machen, der ist jetzt getan und es wird unzweifelhaft in Folgearbeiten der nächsten Jahre noch ein Finetuning kommen, dass diese Punkte untersucht und bewertet. So war das bei den ehemaligen Cichlasoma, bei der Barbus/Puntius-Verwandtschaft, bei den Botia-Verwandten etc. pp. und so wird das auch hier sein. Insofern: fangen wir schon mal mit dem Umlernen von Namen an, Gehirnjogging hält jung und fit und die Corydoradinae bieten wahrhaftig genug Stoff für noch so manchen Gehirnjogging-Trimm-Dich-Pfad!

Literatur:

Dias, A.C., Tencatt, L.F.C., Roxo, F.F., Silva, G.S.C., Santos, S.A., Britto, M.R., Taylor, M.I. & Oliveira, C. (2024): Phylogenomic analyses in the complex Neotropical subfamily Corydoradinae (Siluriformes: Callichthyidae) with a new classification based on morphological and molecular data. Zoological Journal of the Linnean Society, zlae053, Published: 11 June 2024

Text & Photos: Frank Schäfer