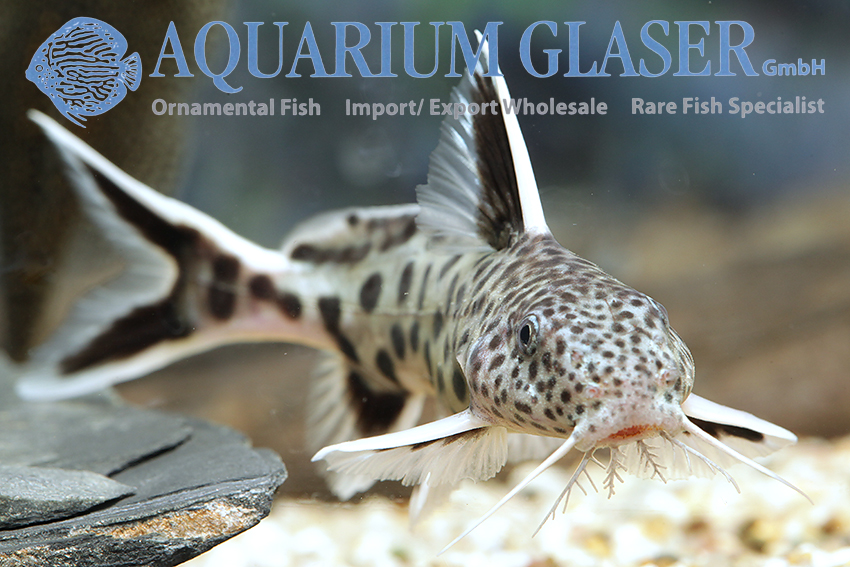

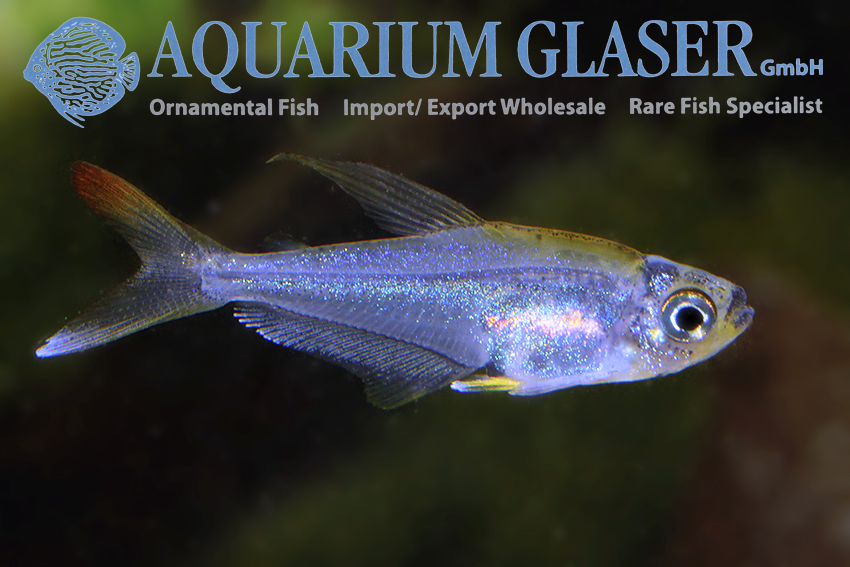

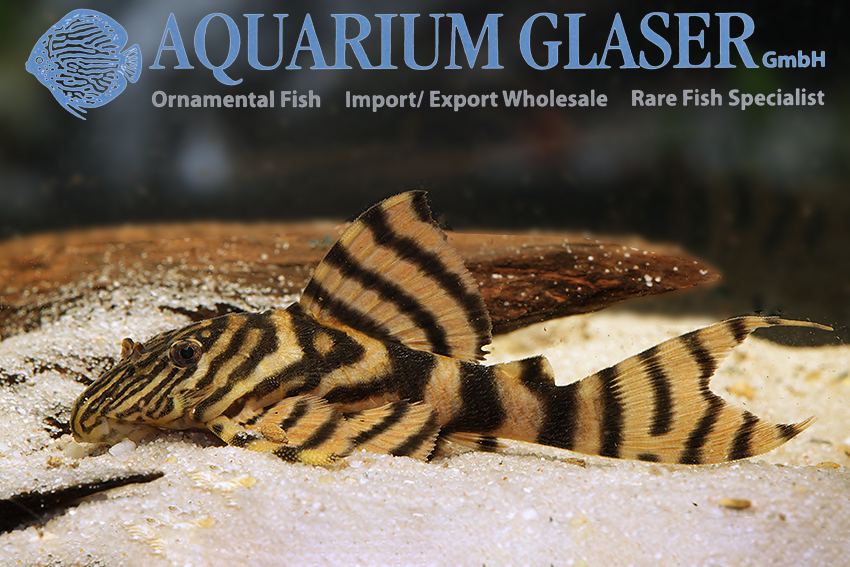

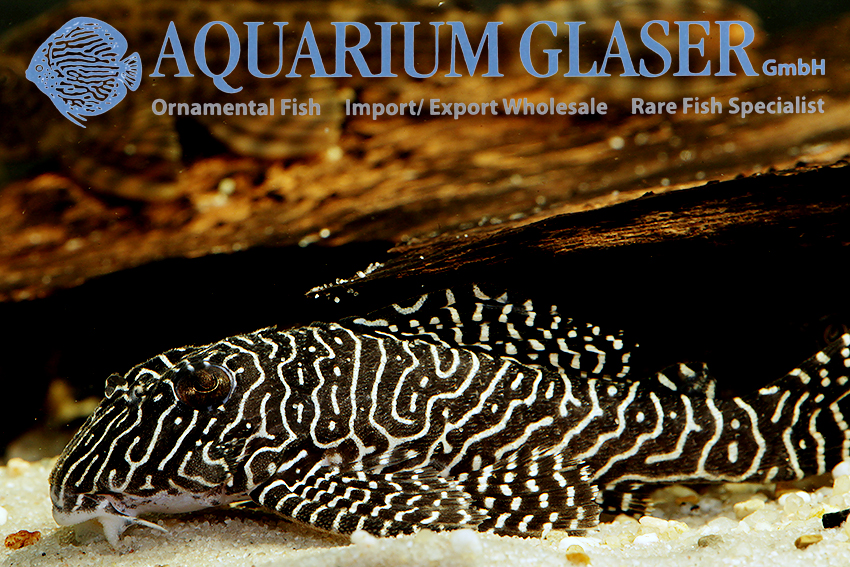

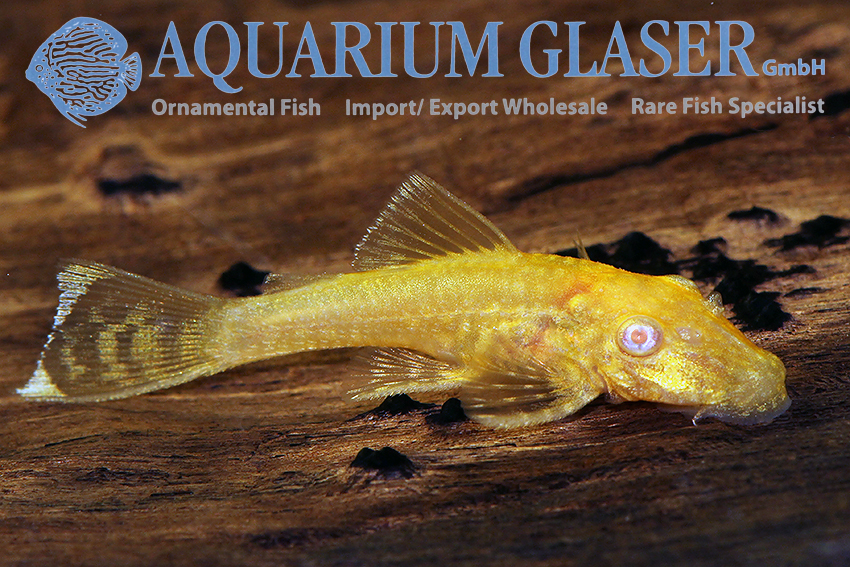

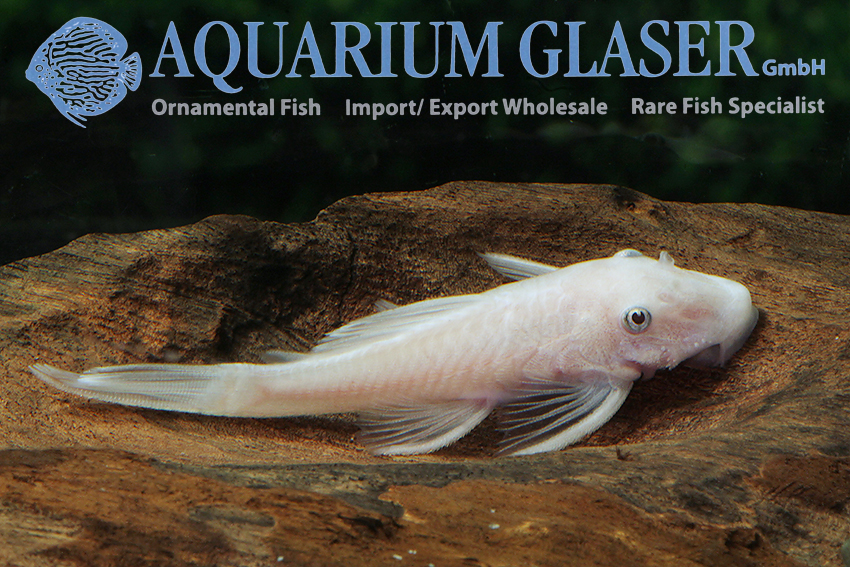

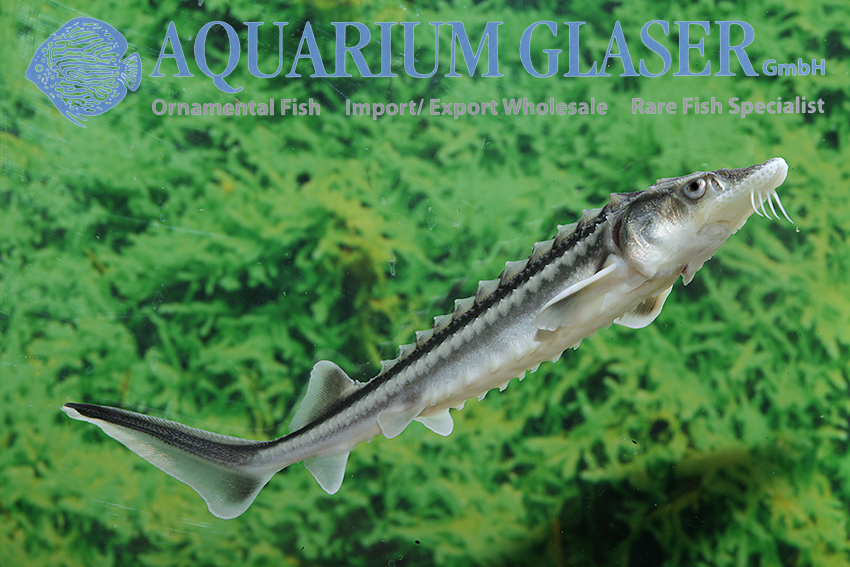

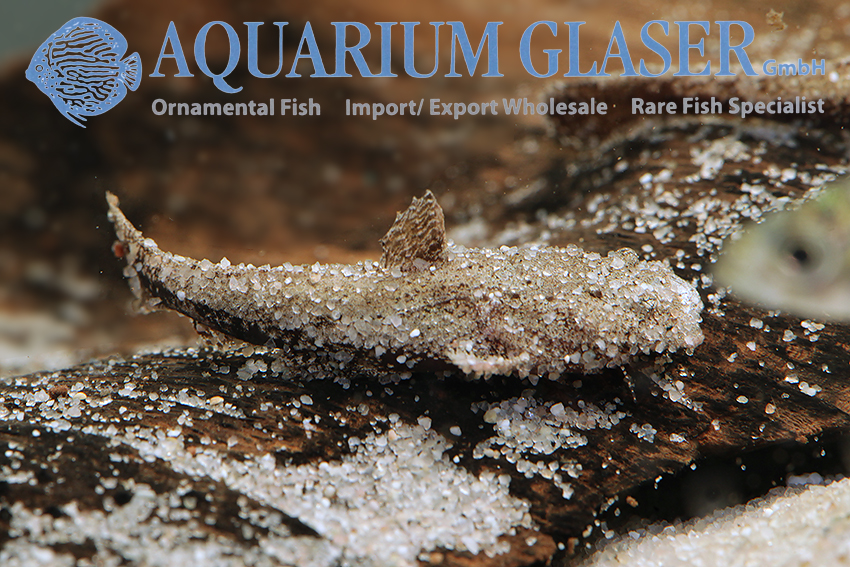

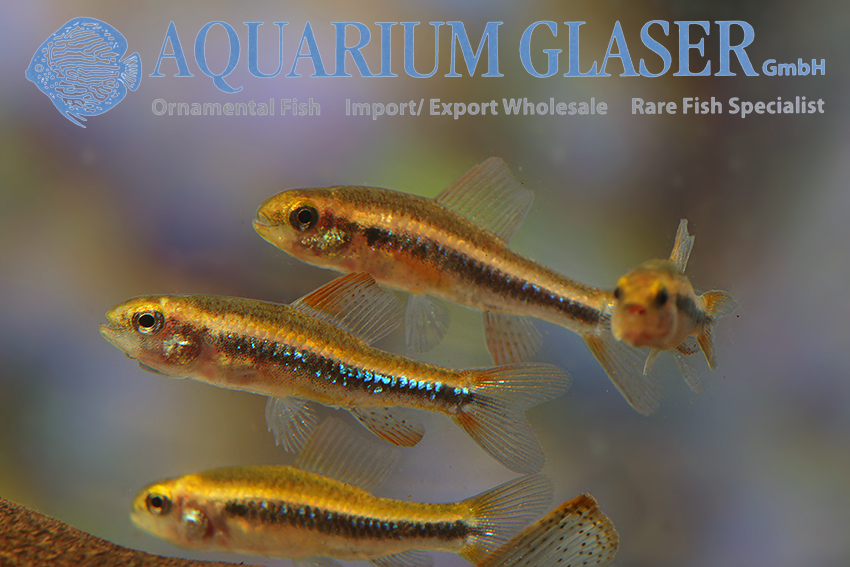

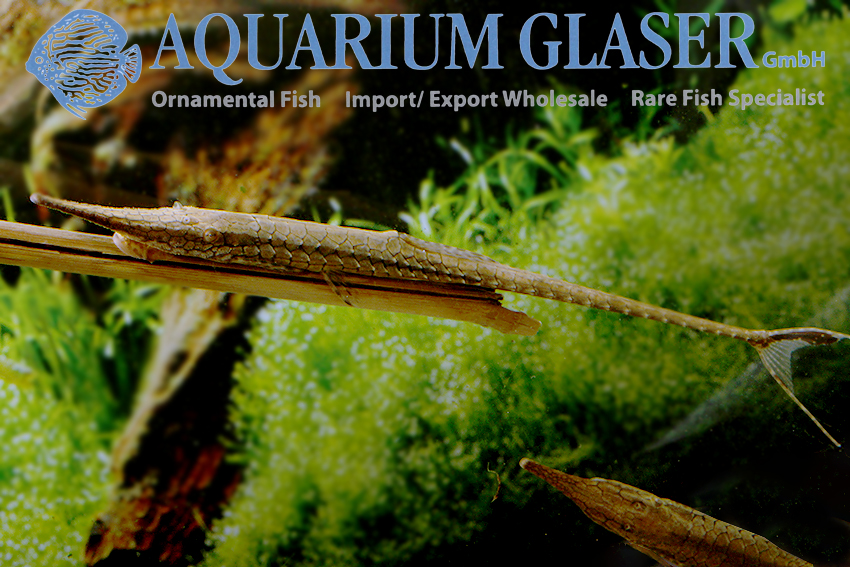

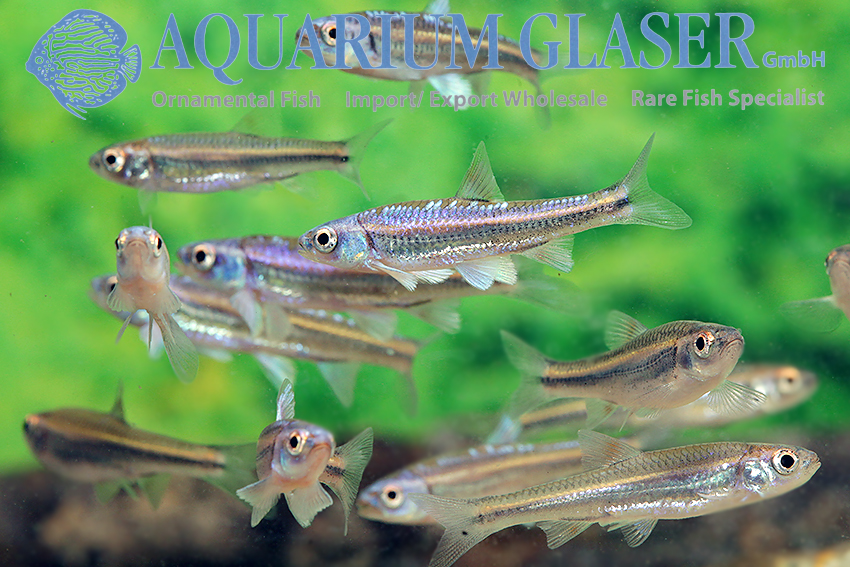

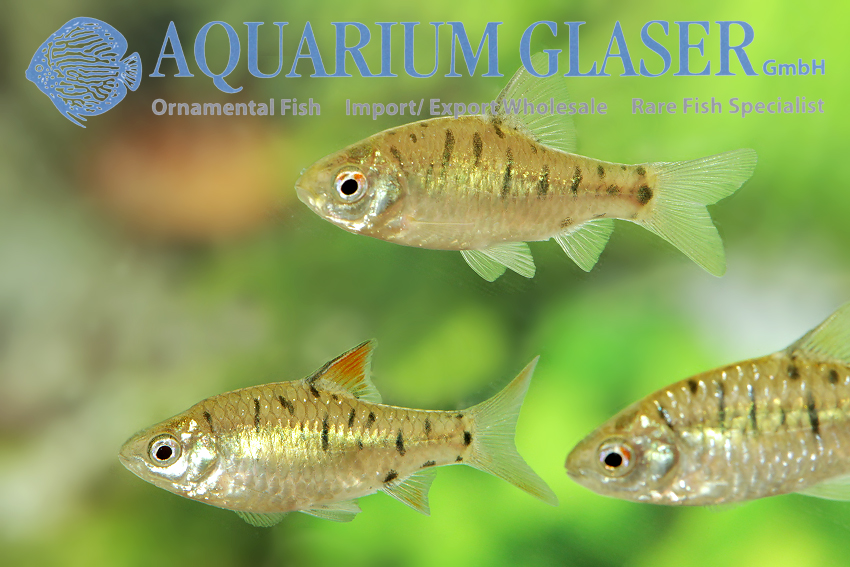

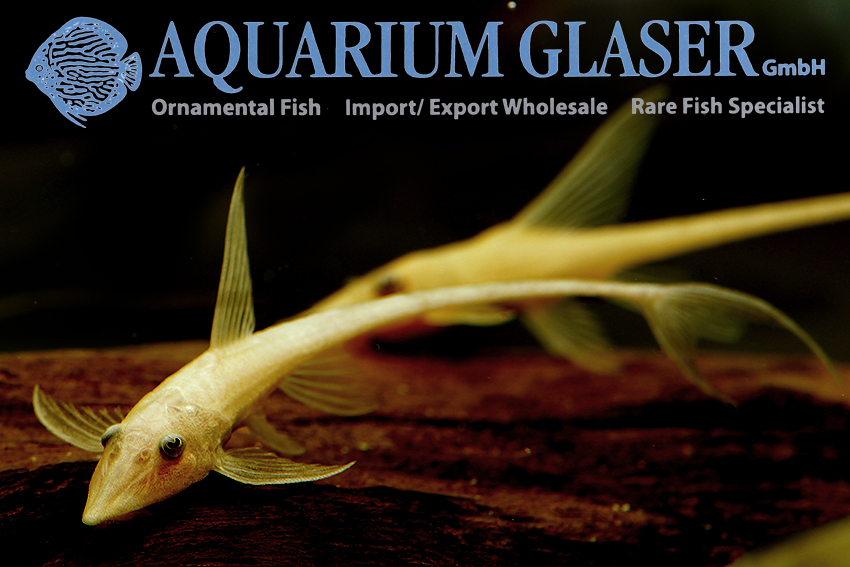

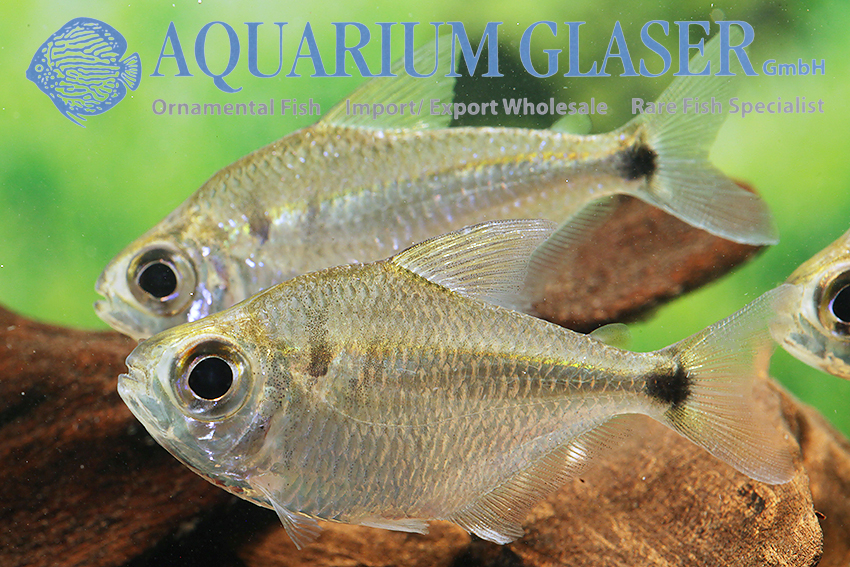

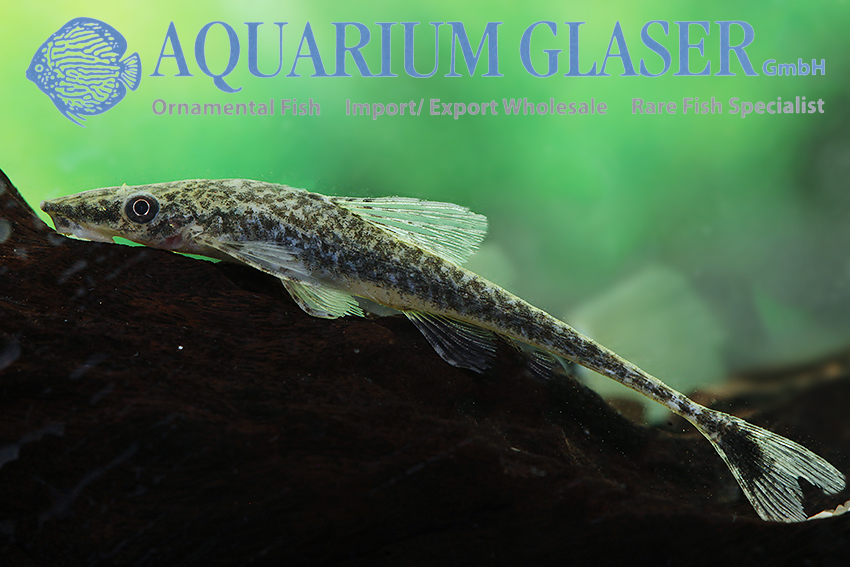

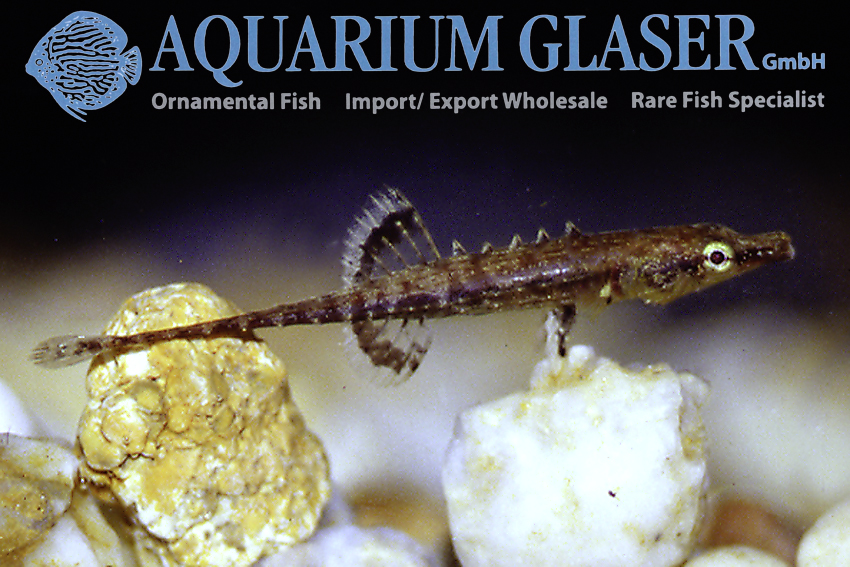

Harnischwelse sind bekanntlich eine sehr artenreiche und formenreiche Fischgruppe. Die größten Arten können gut einen Meter lang werden; Nannoptopoma gehören zu den allerkleinsten bekannten Arten, sie erreichen nur ca. 3-4 cm Totallänge.

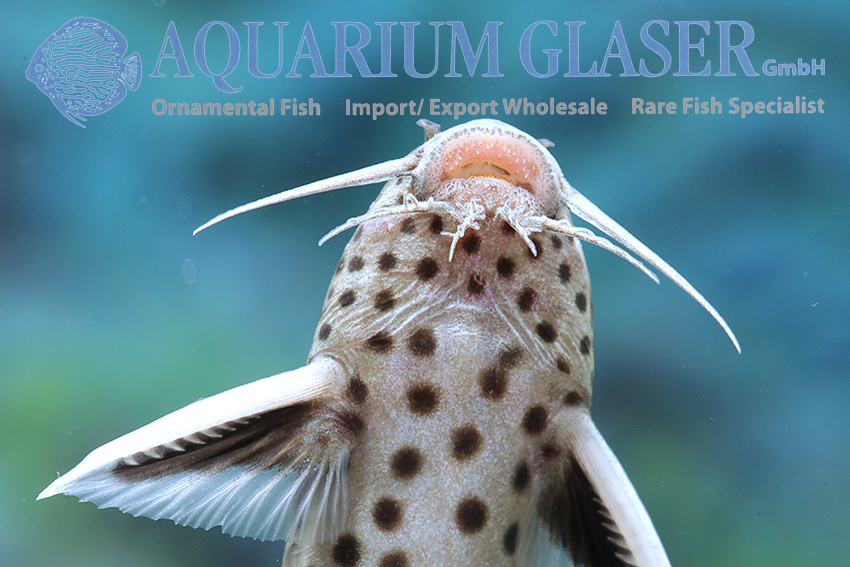

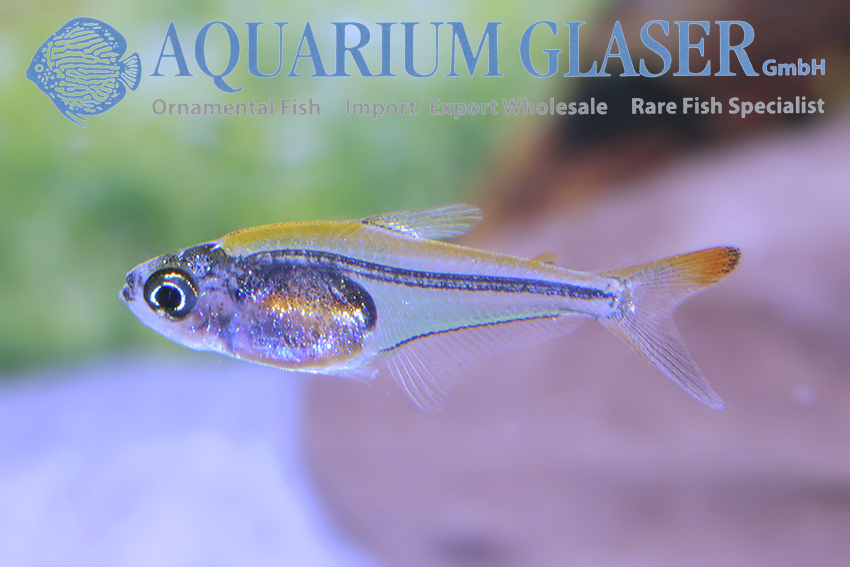

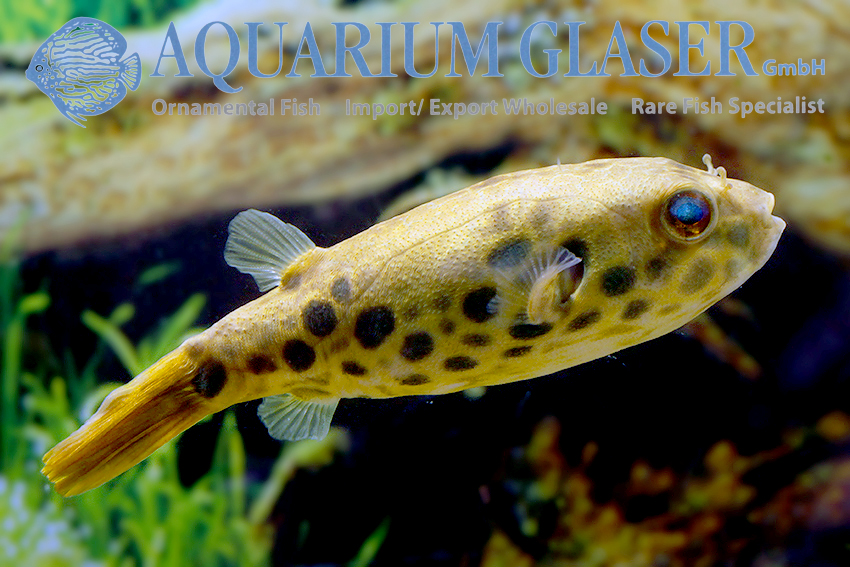

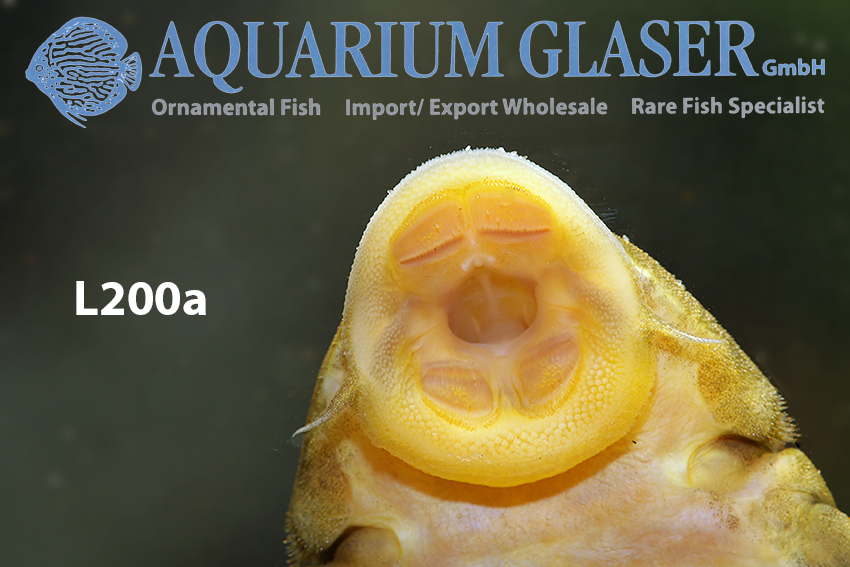

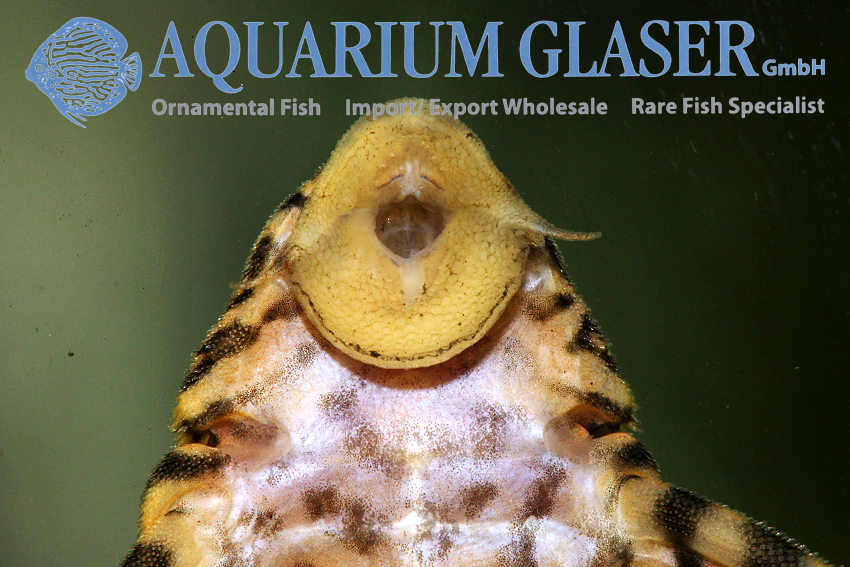

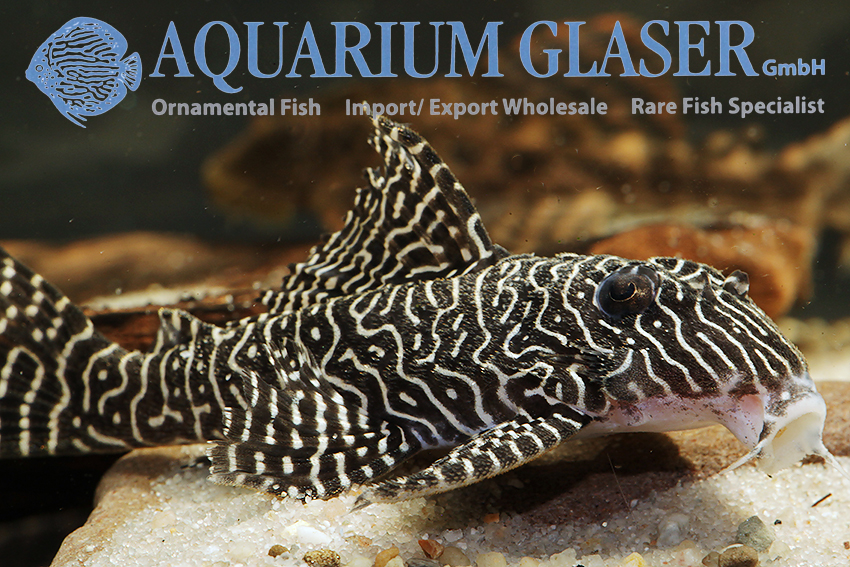

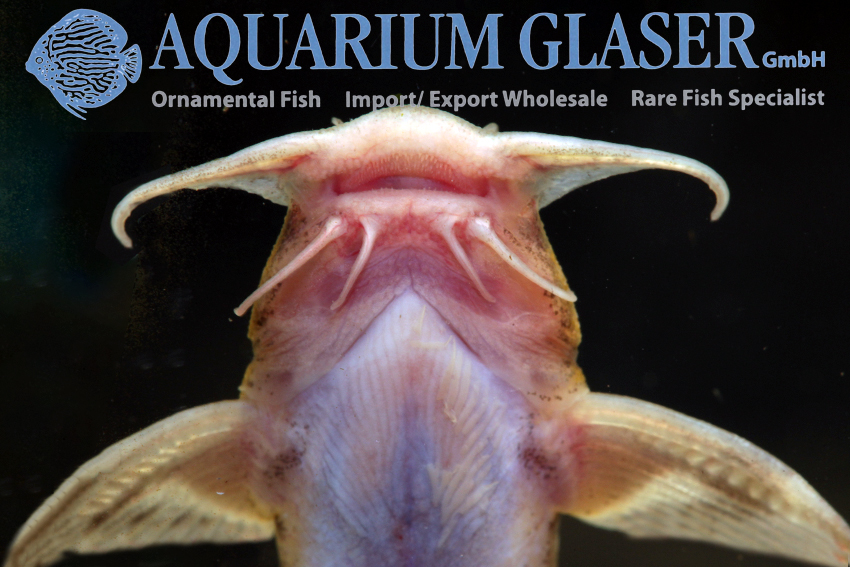

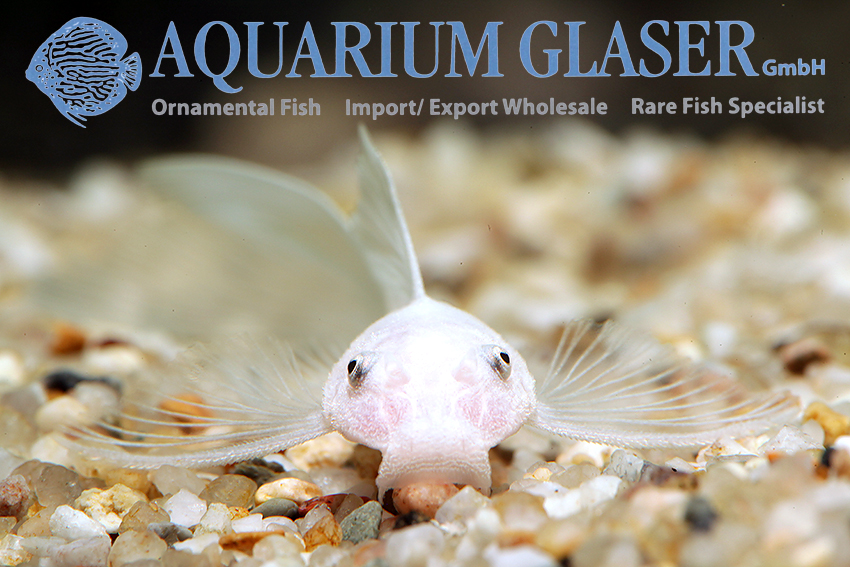

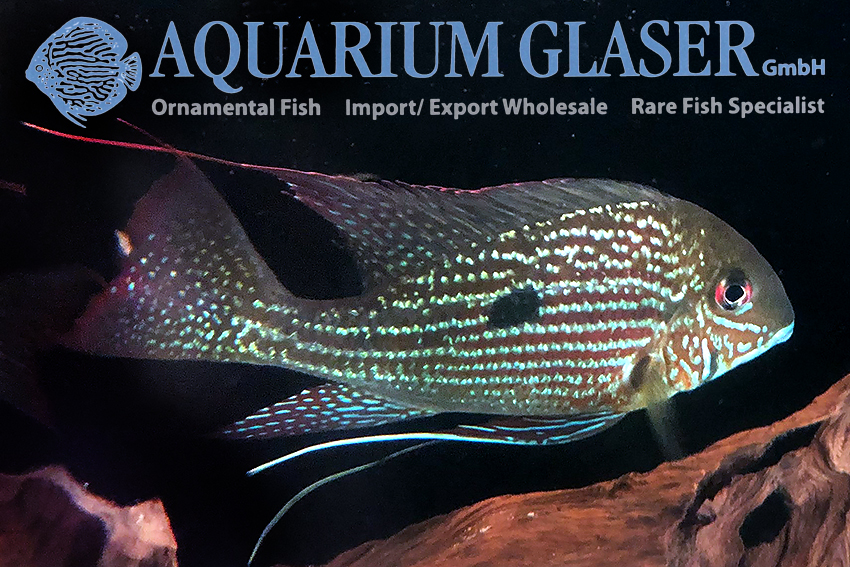

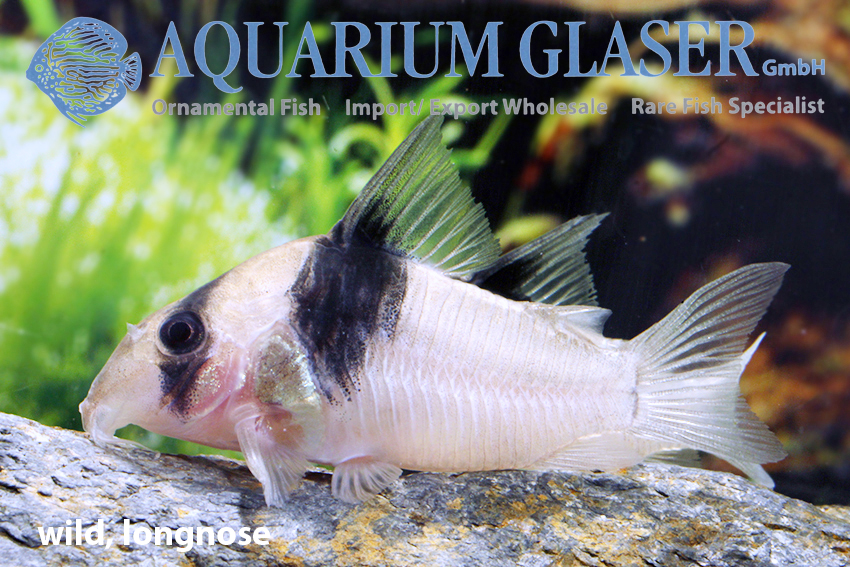

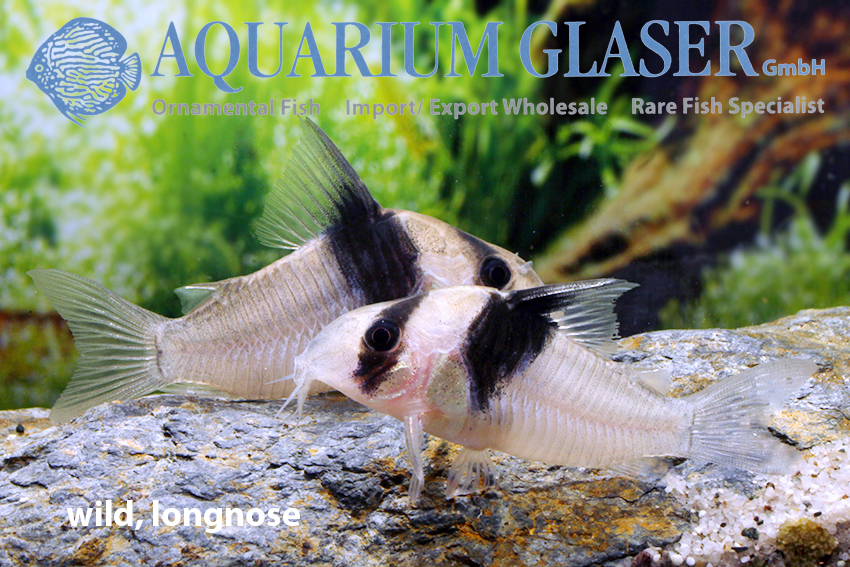

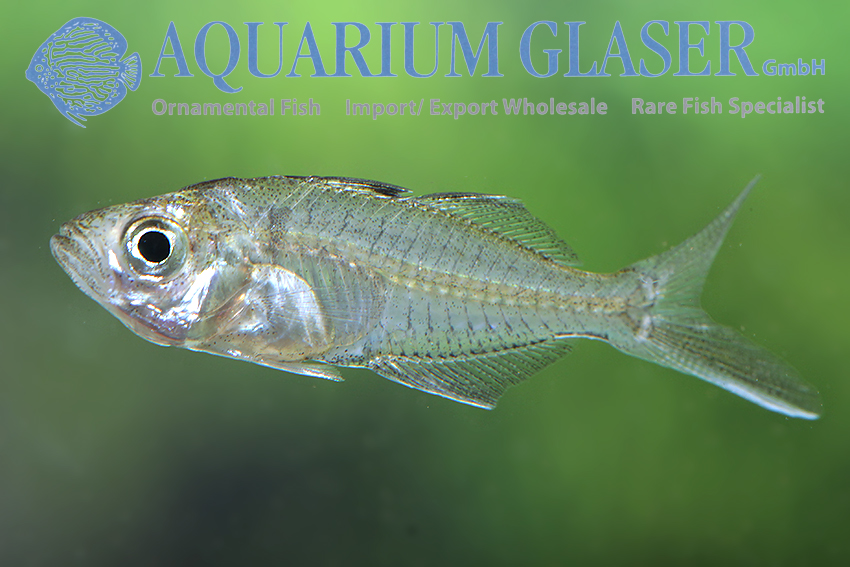

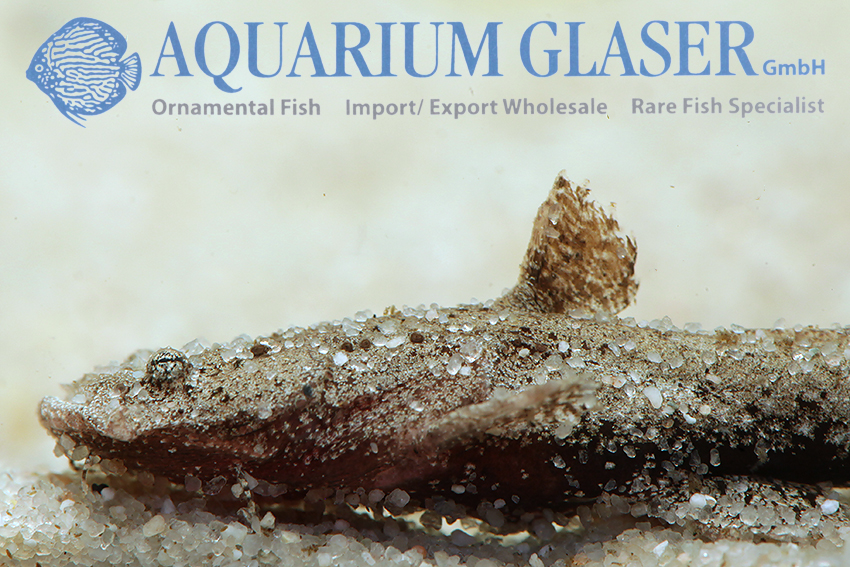

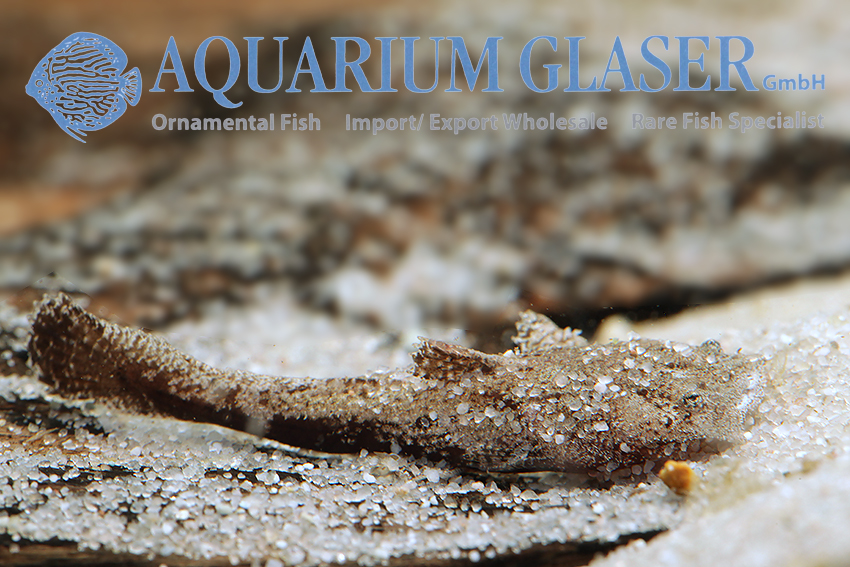

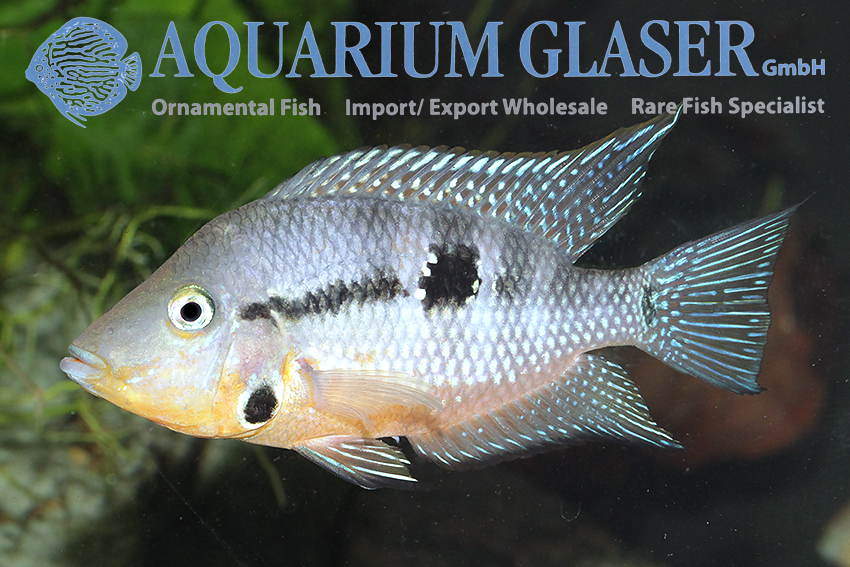

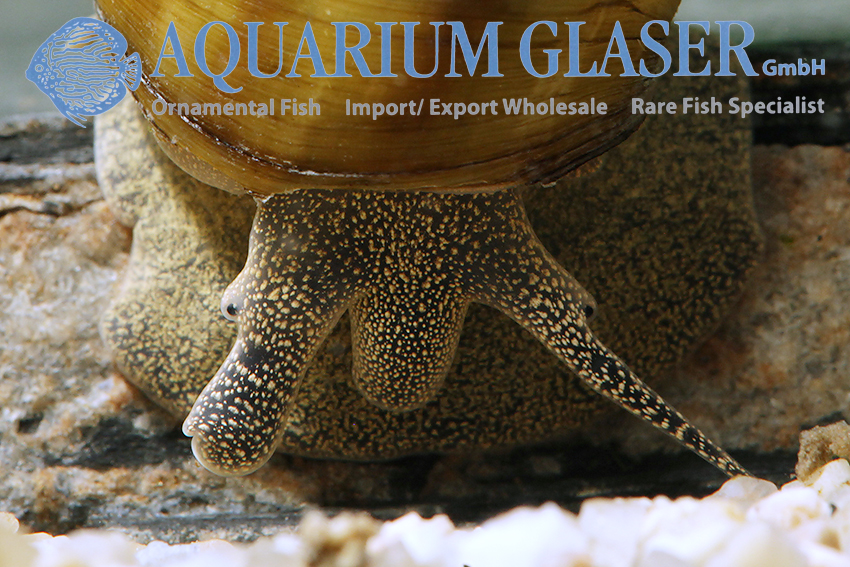

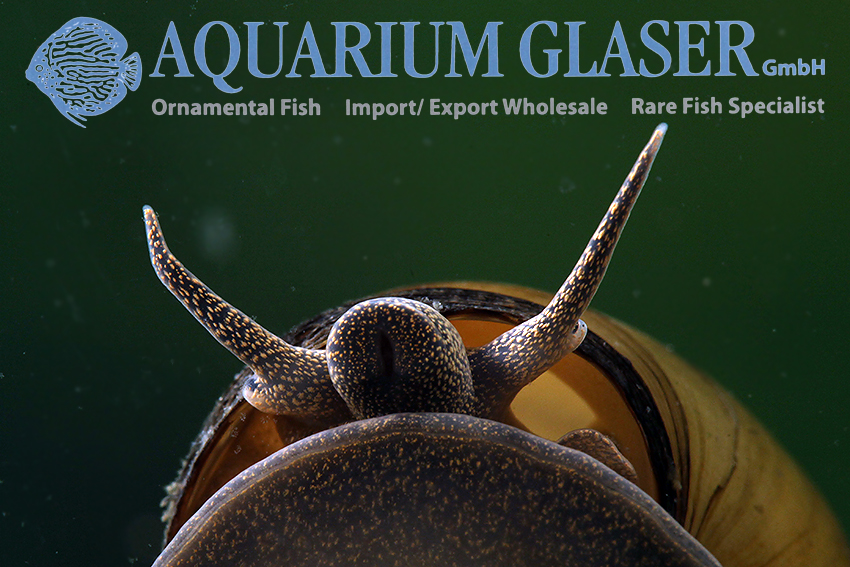

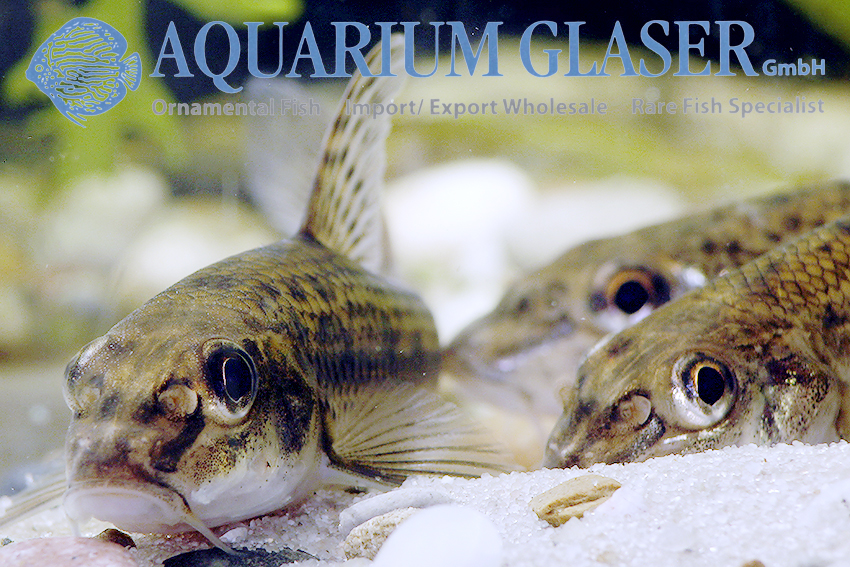

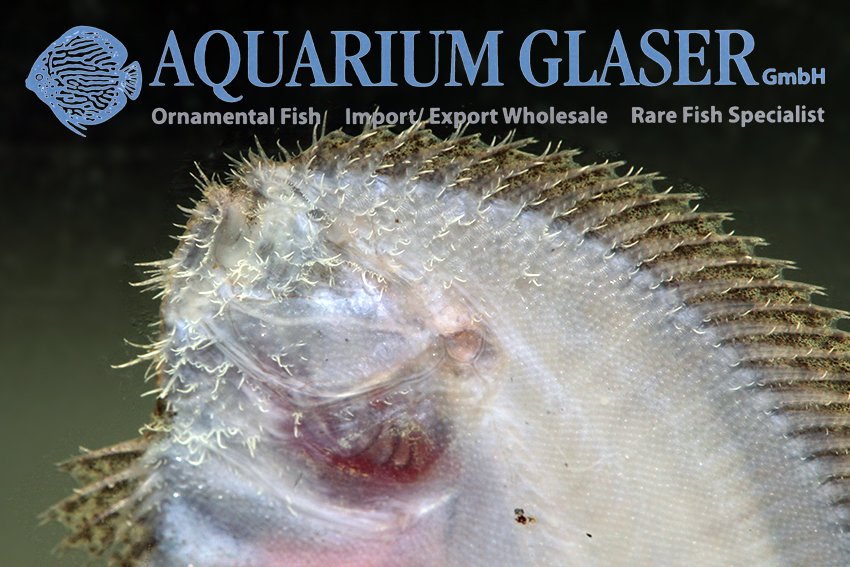

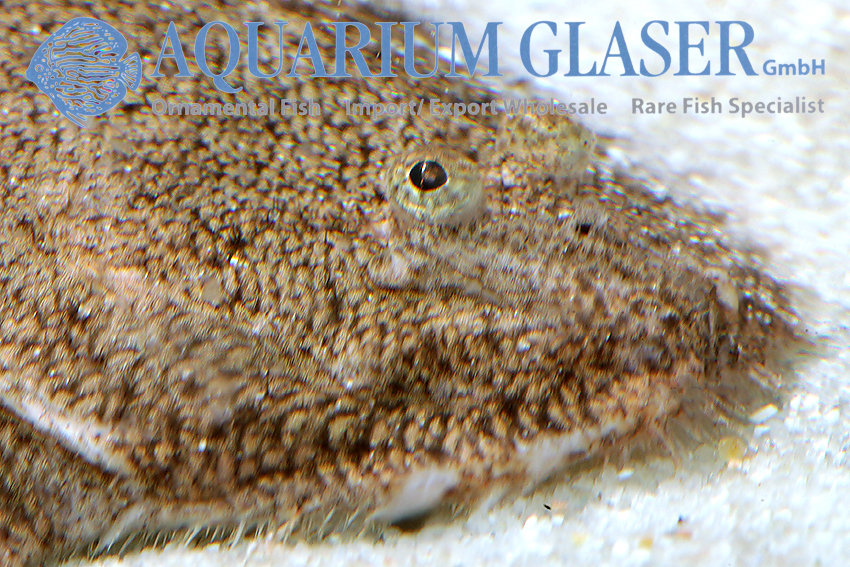

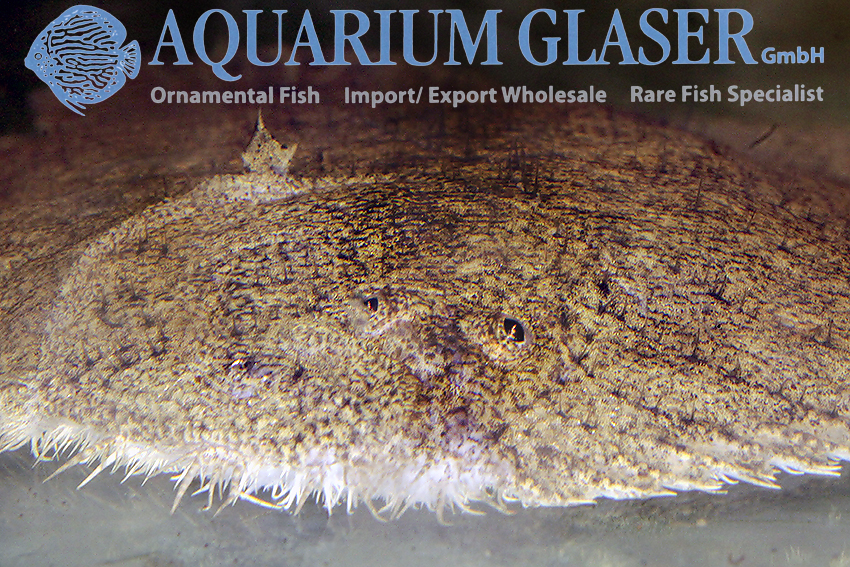

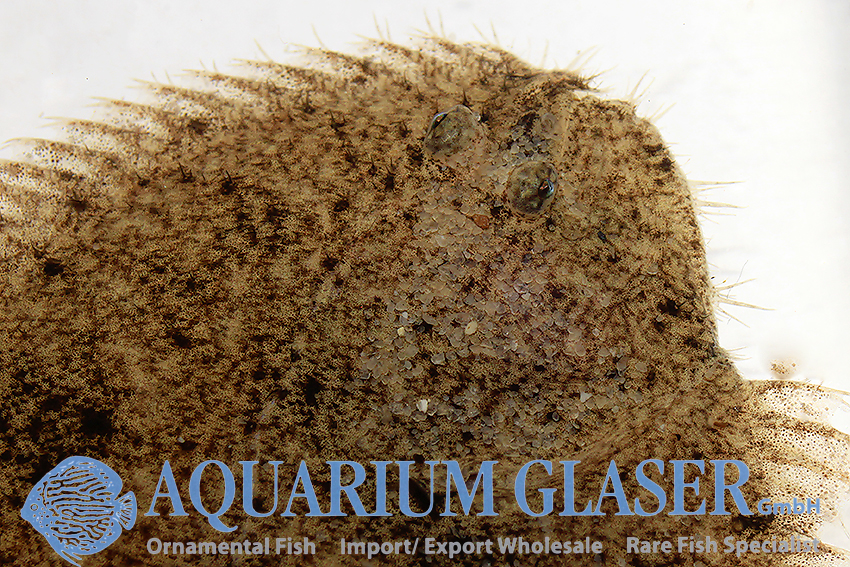

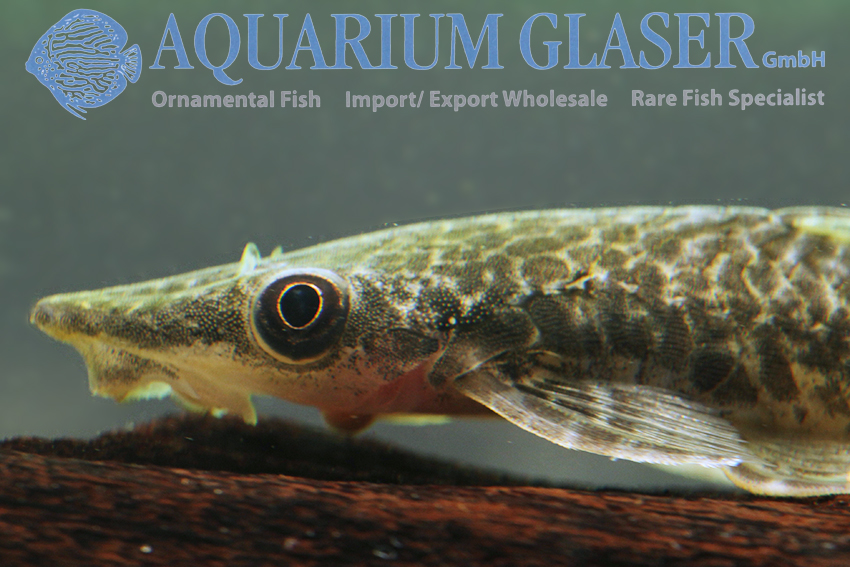

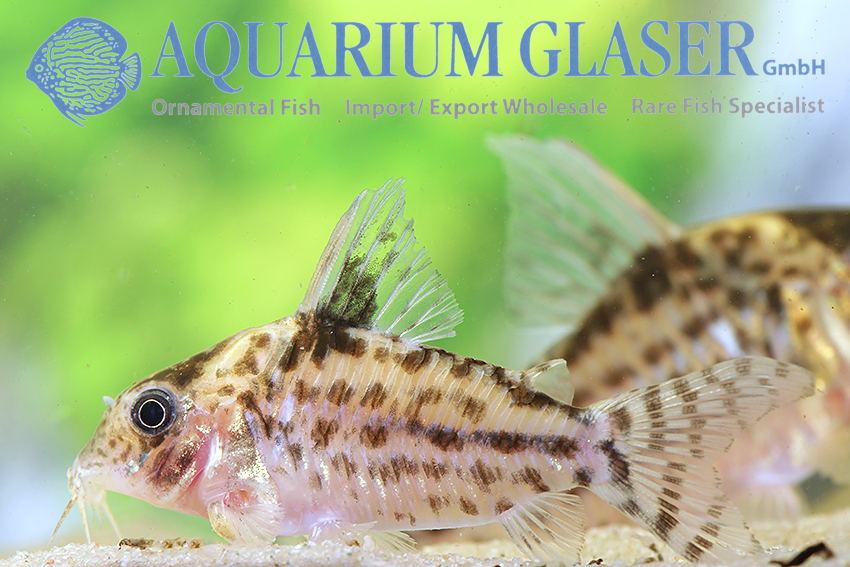

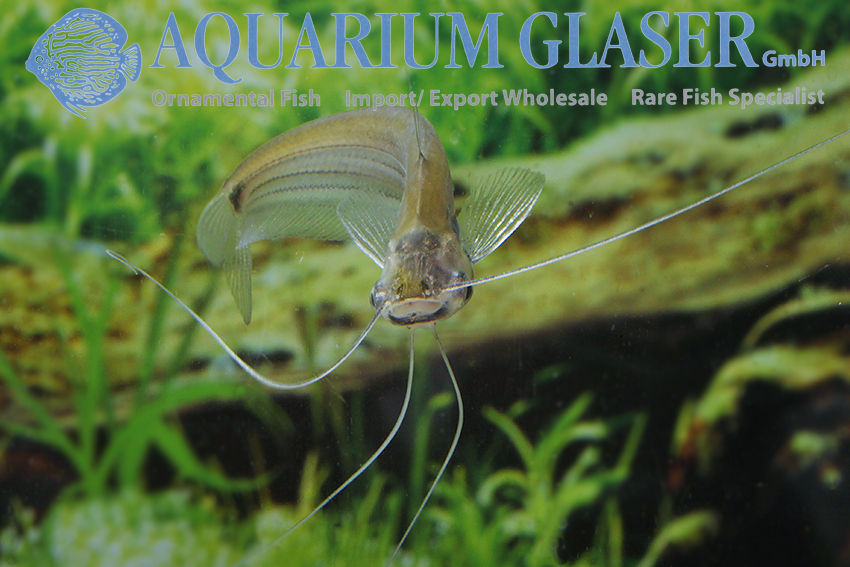

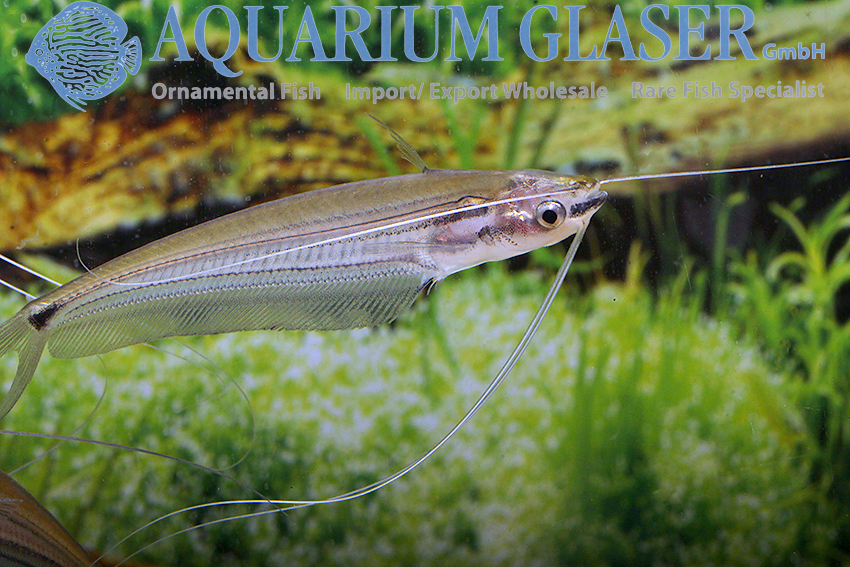

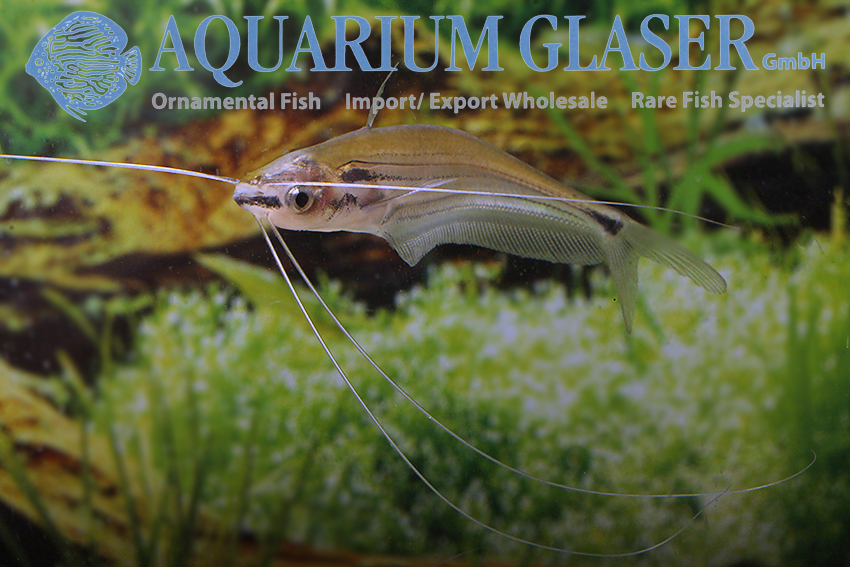

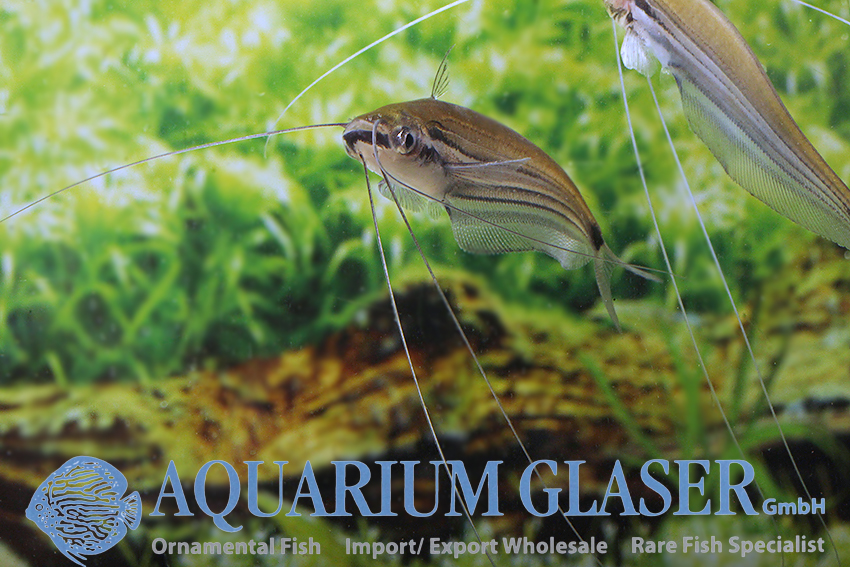

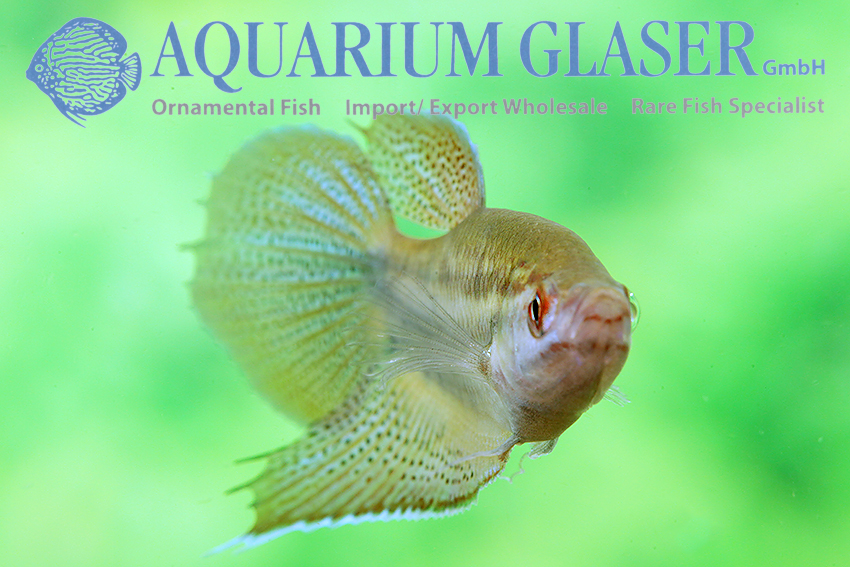

Die Gattung Nannoptopoma ist gut erkennbar anhand der sehr weit seitlich am Kopf sitzenden Augen, die eine Sicht nach oben wie nach unten erlauben. Eine derartige Augenstellung findet man sonst nur noch bei den erheblich größer werdenden Hypoptopoma und Oxyropsis. Zeitweise wurde Nannoptopoma sogar als Synonym zu Hypoptopoma gesehen, doch aktuellste wissenschaftliche Untersuchungen haben die Abspaltung und Eigenständigkeit von Nannoptopoma wieder bestätigt (Delapieve et al, 2018).

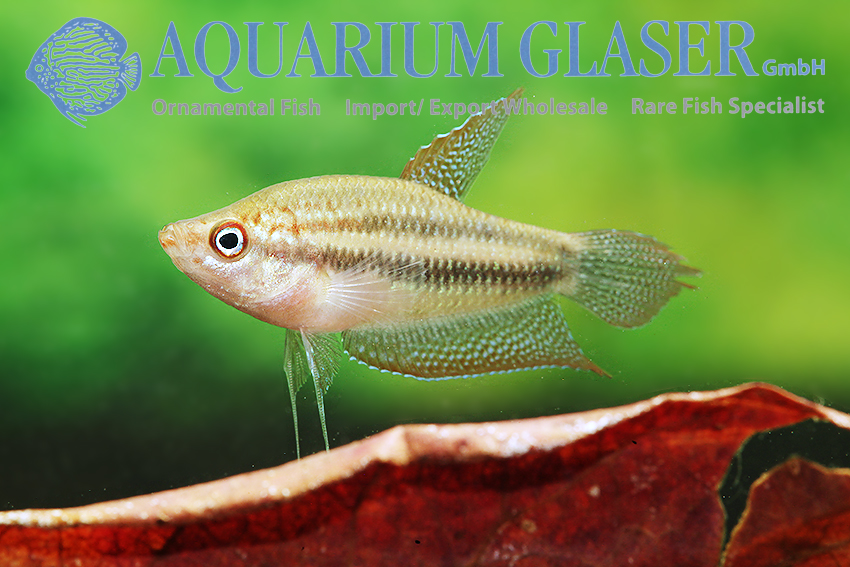

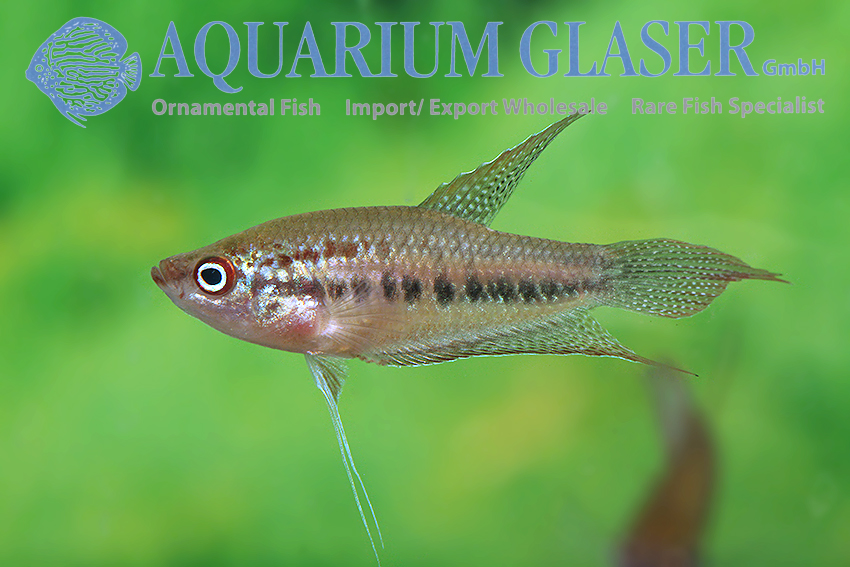

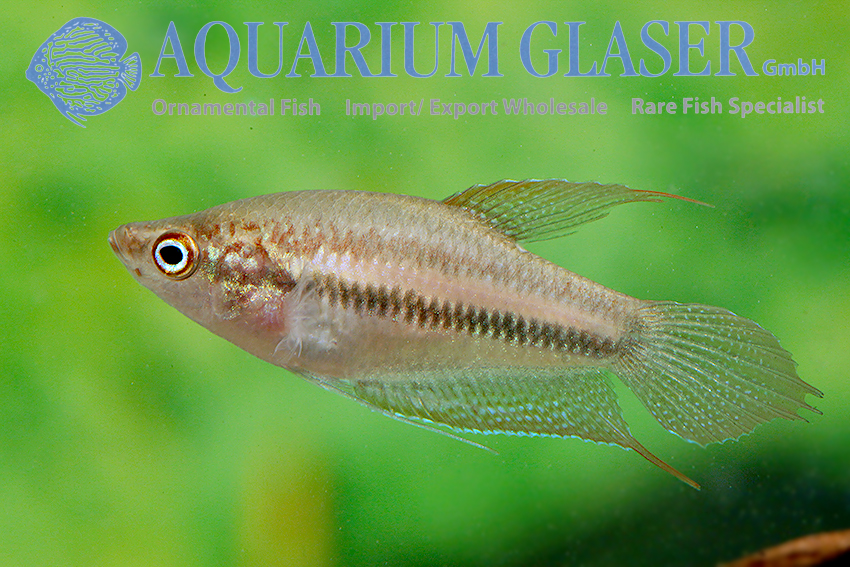

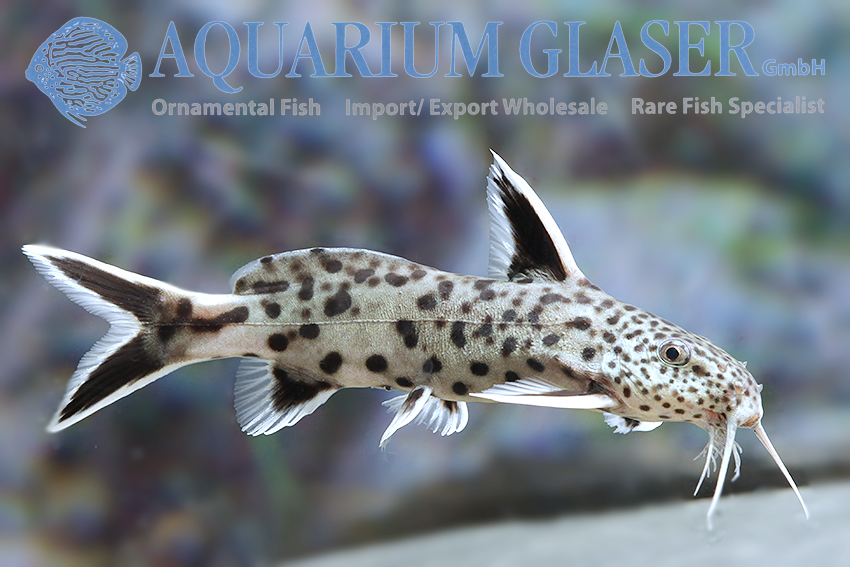

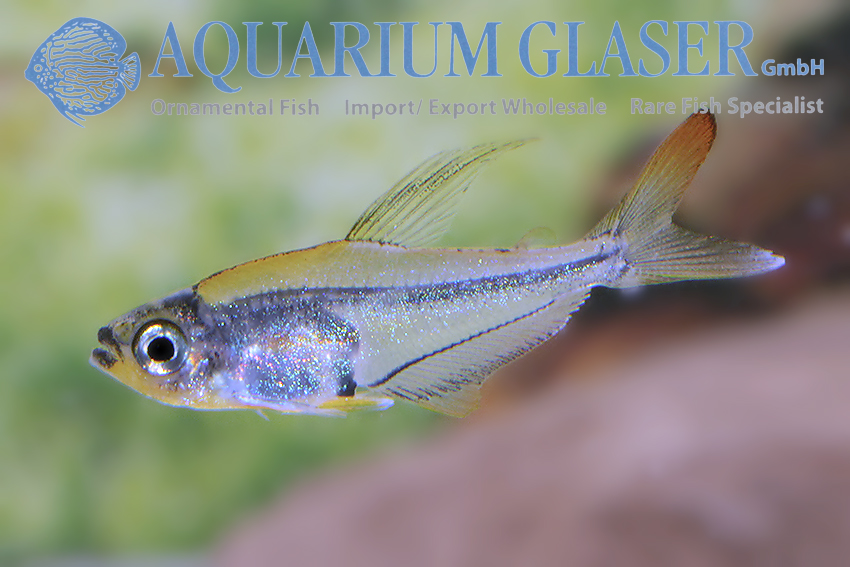

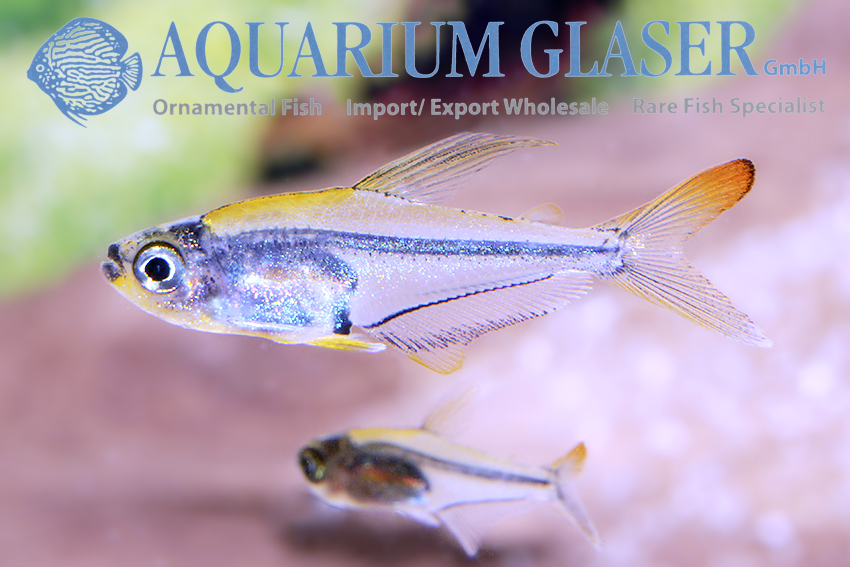

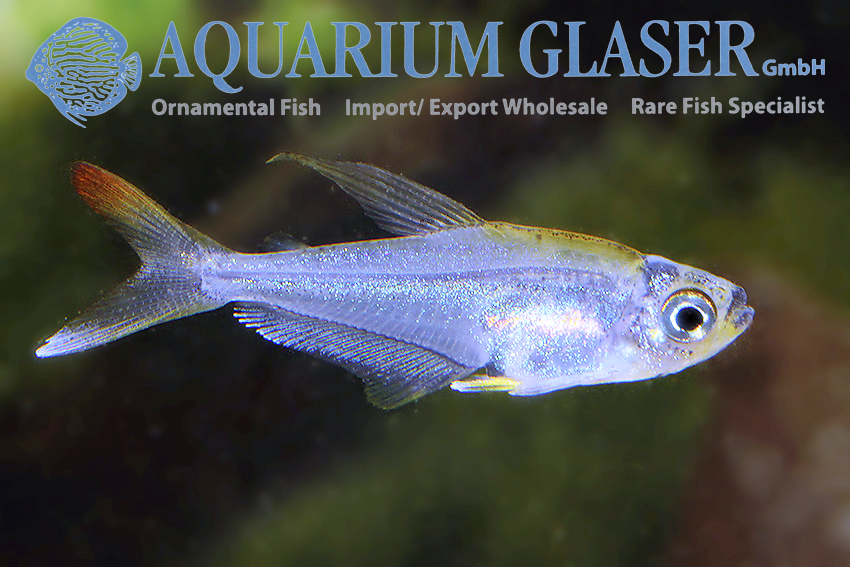

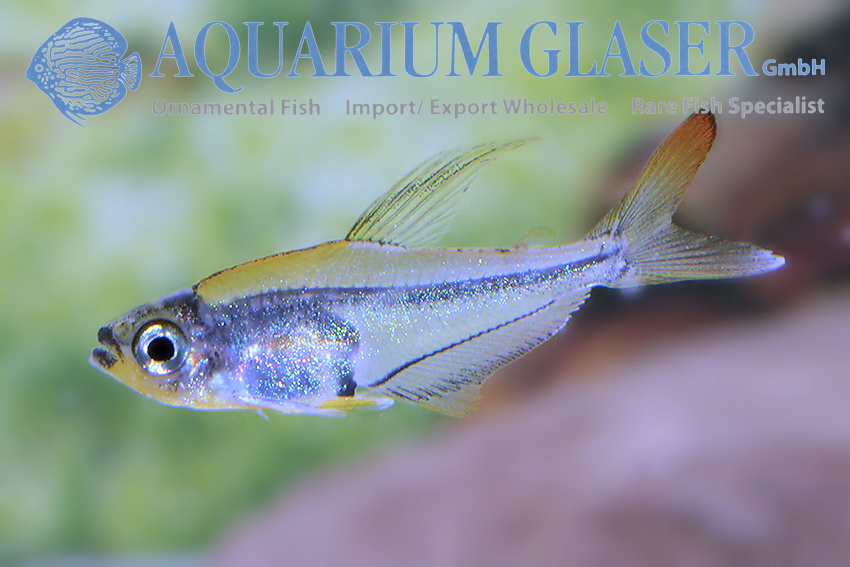

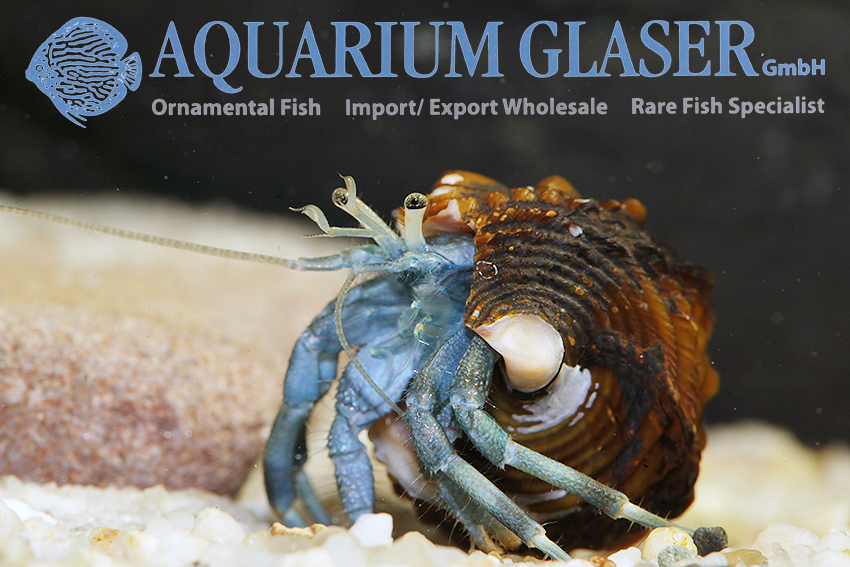

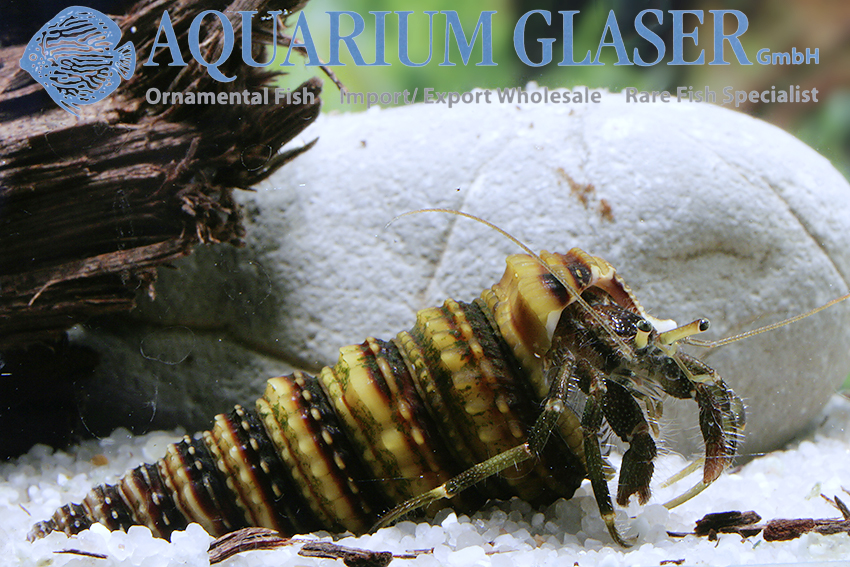

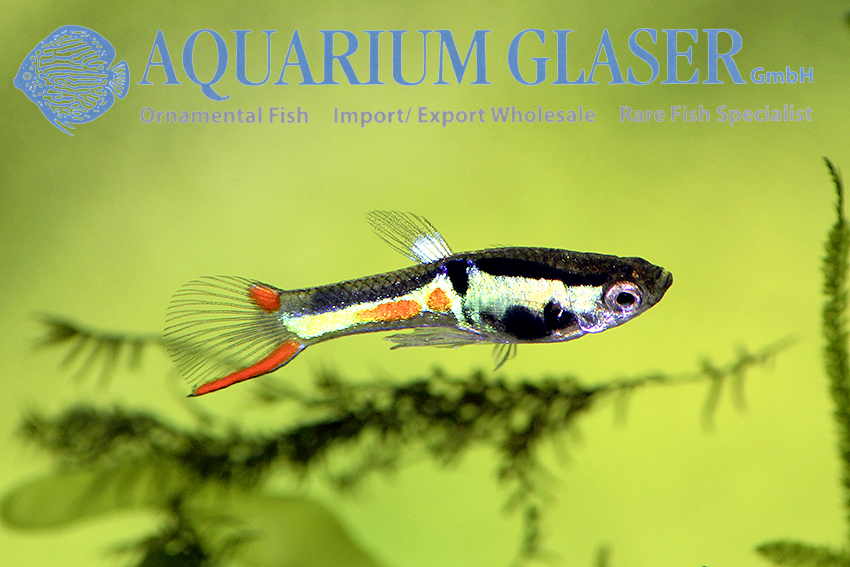

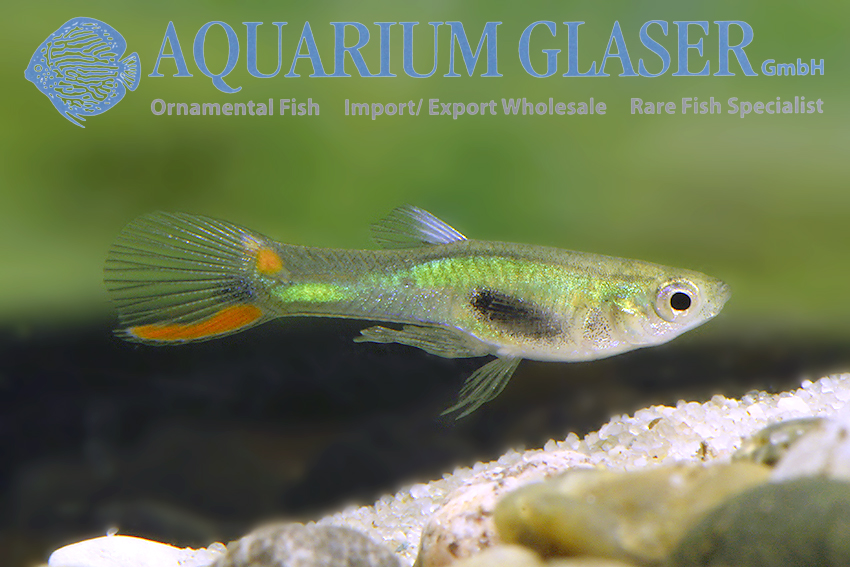

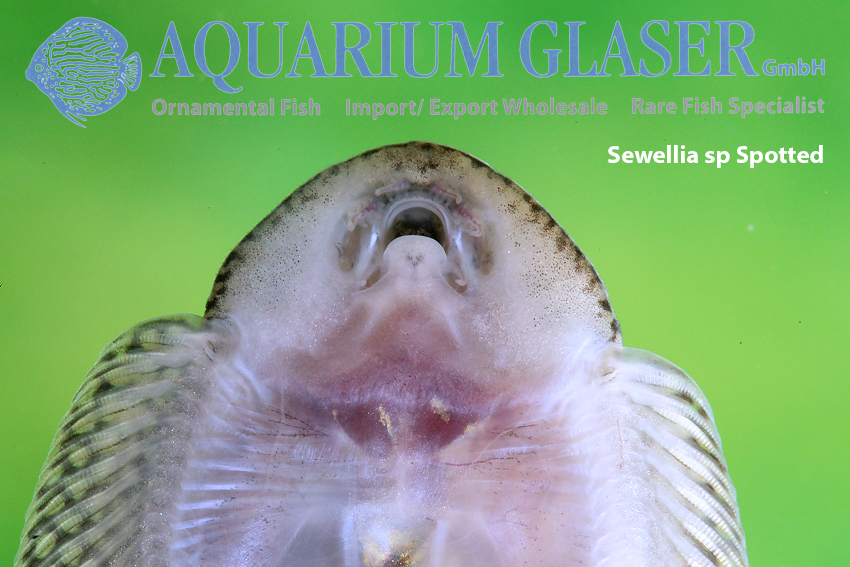

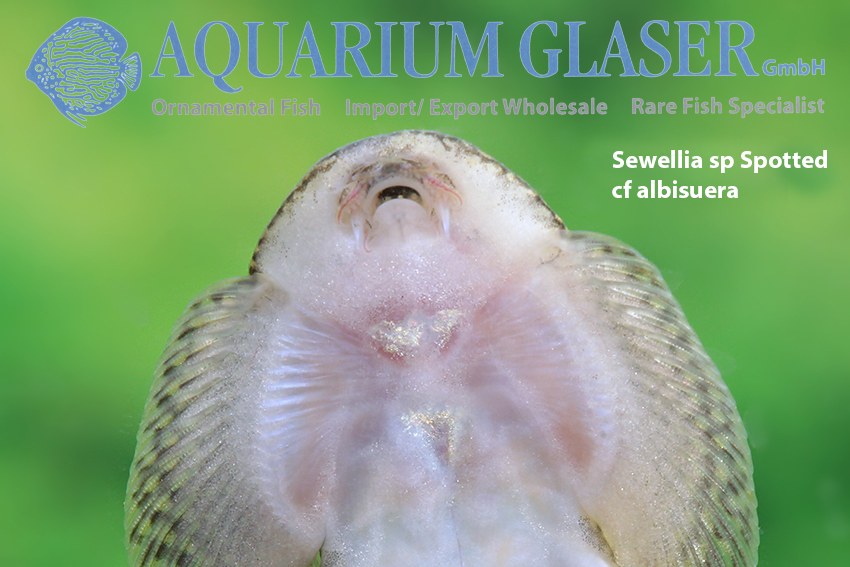

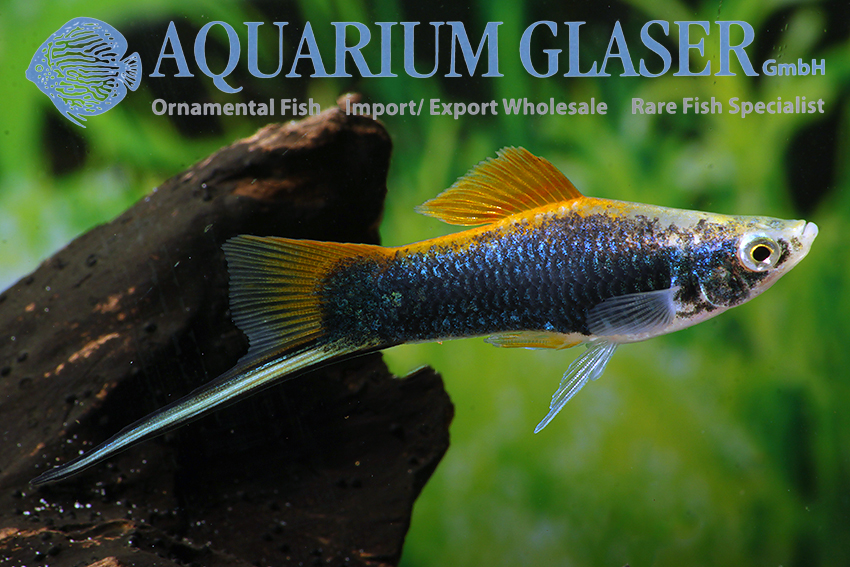

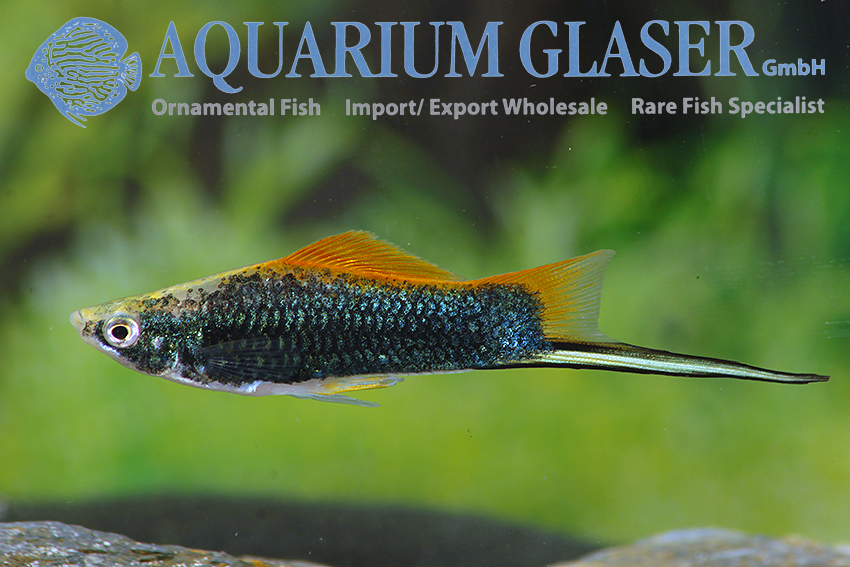

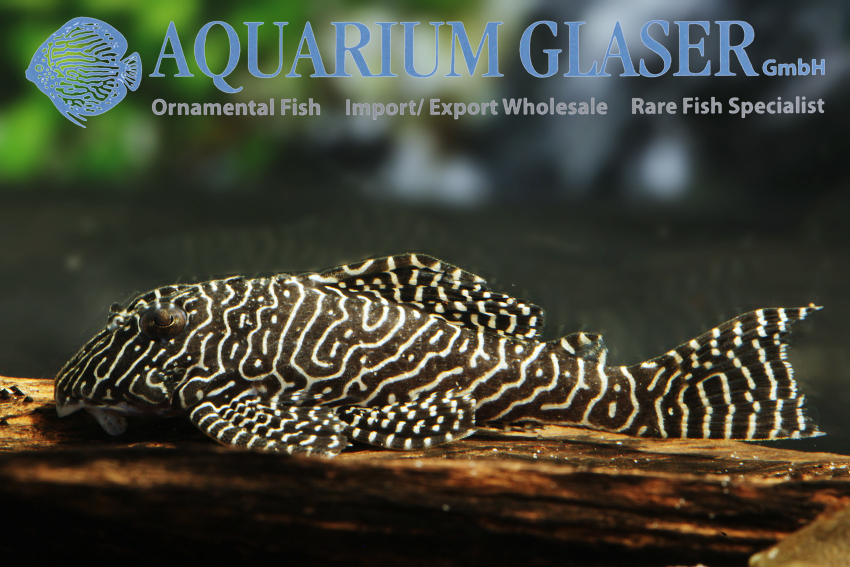

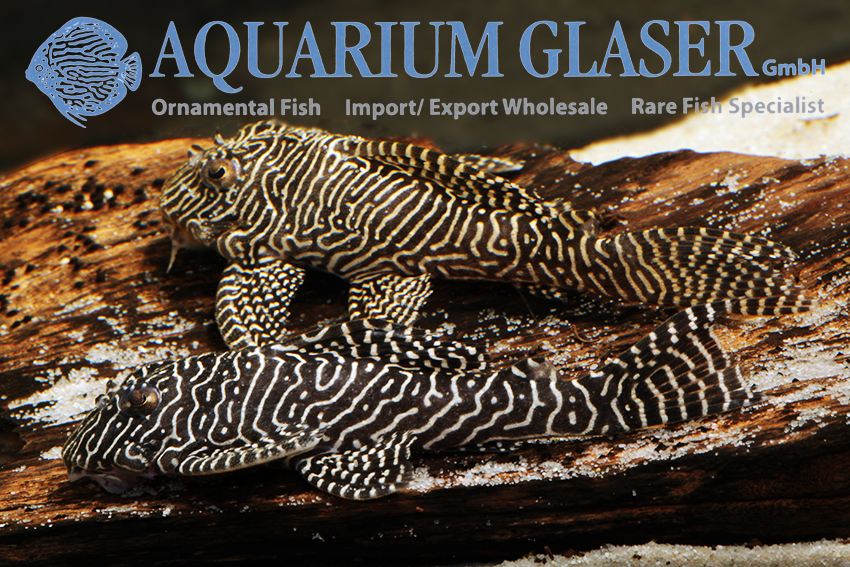

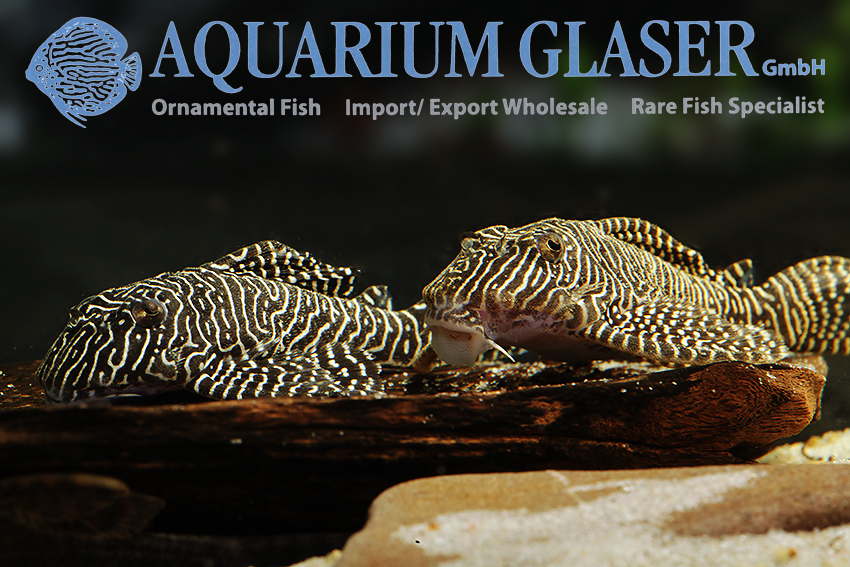

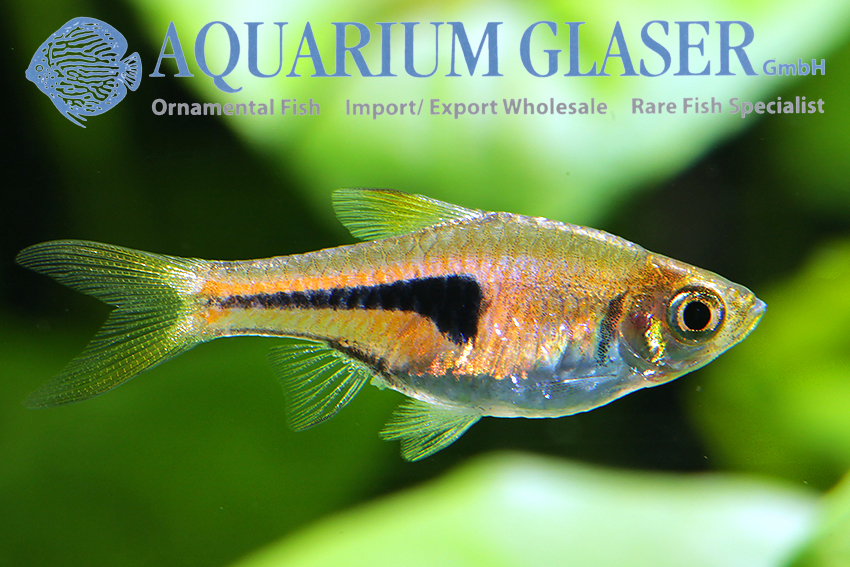

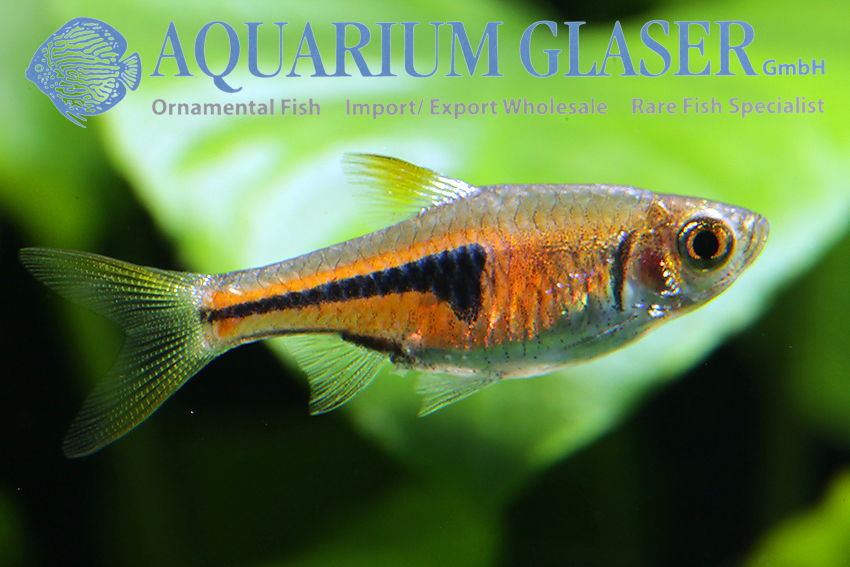

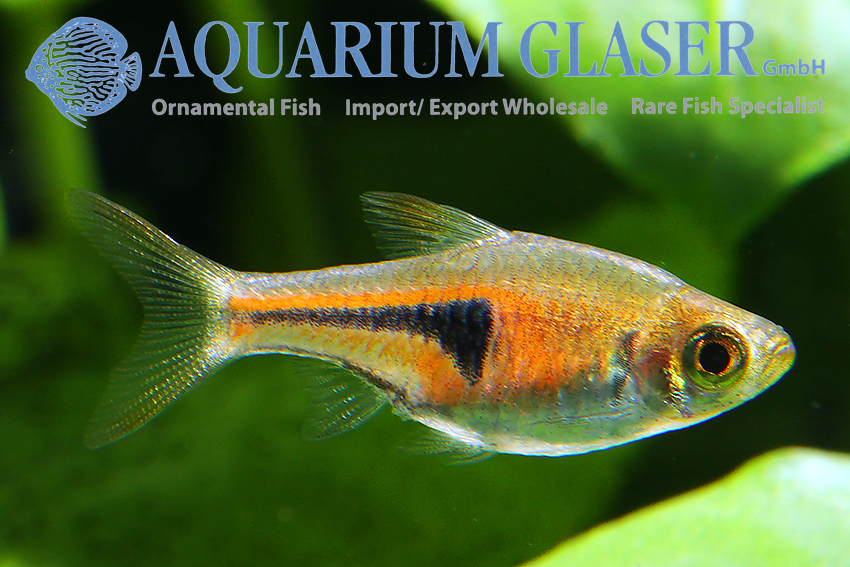

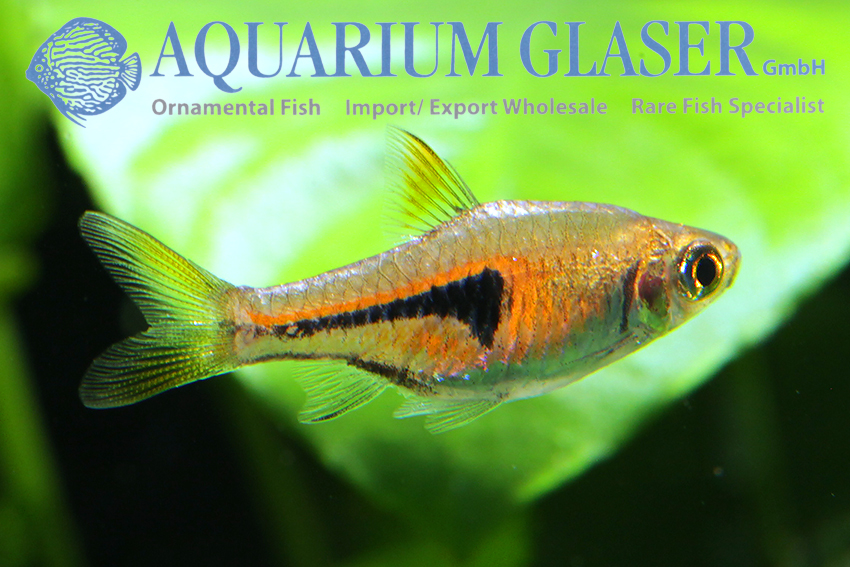

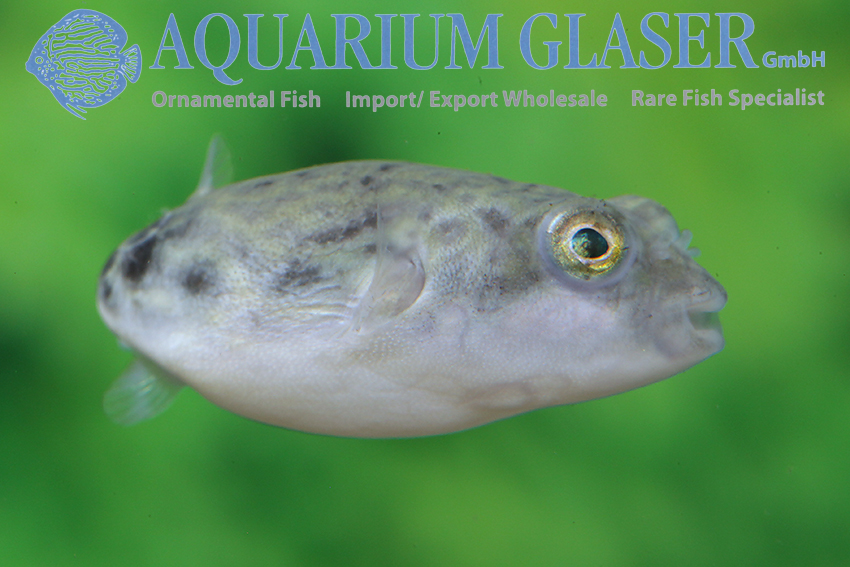

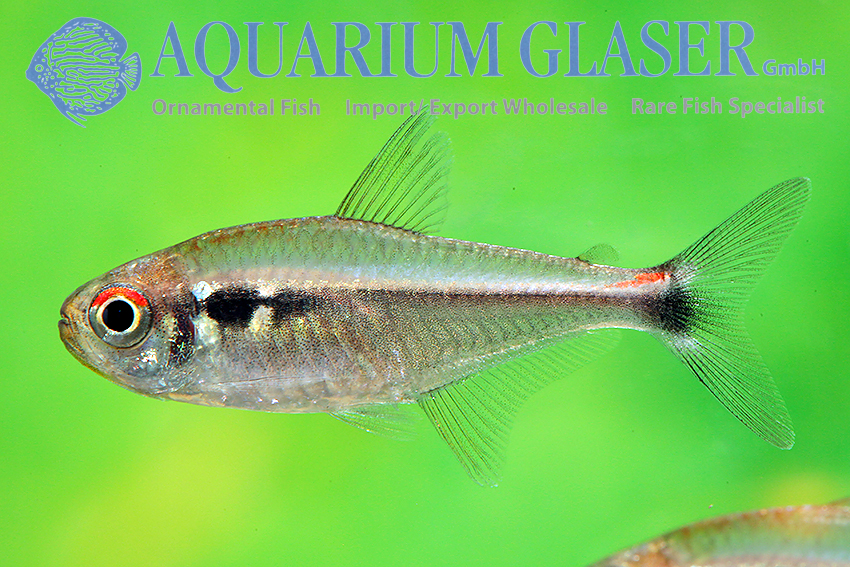

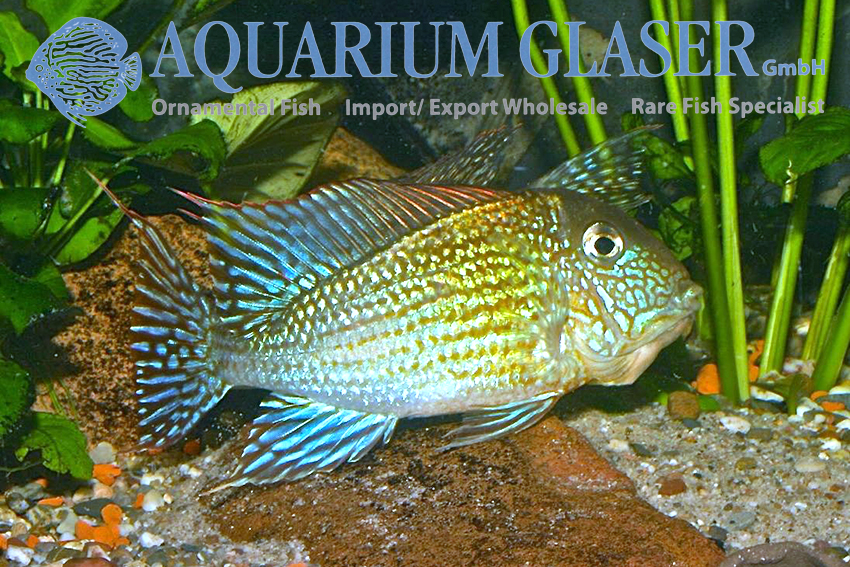

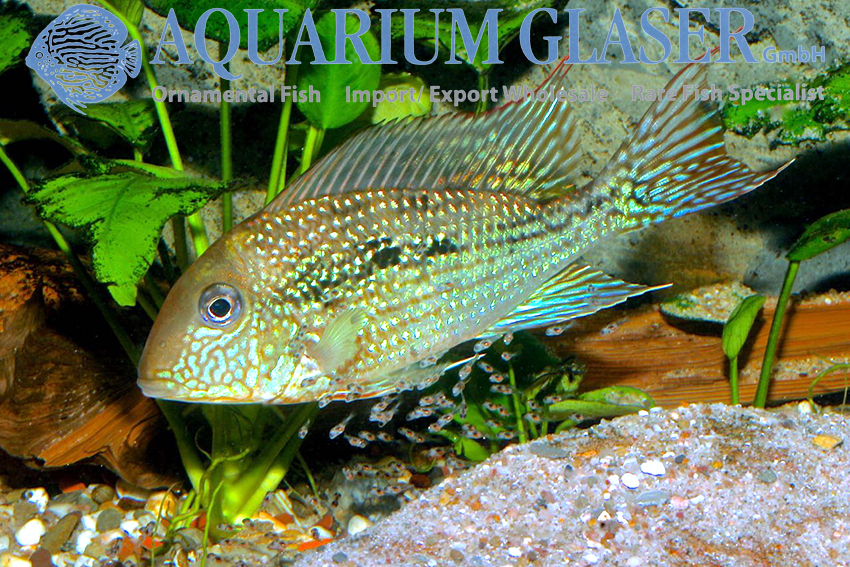

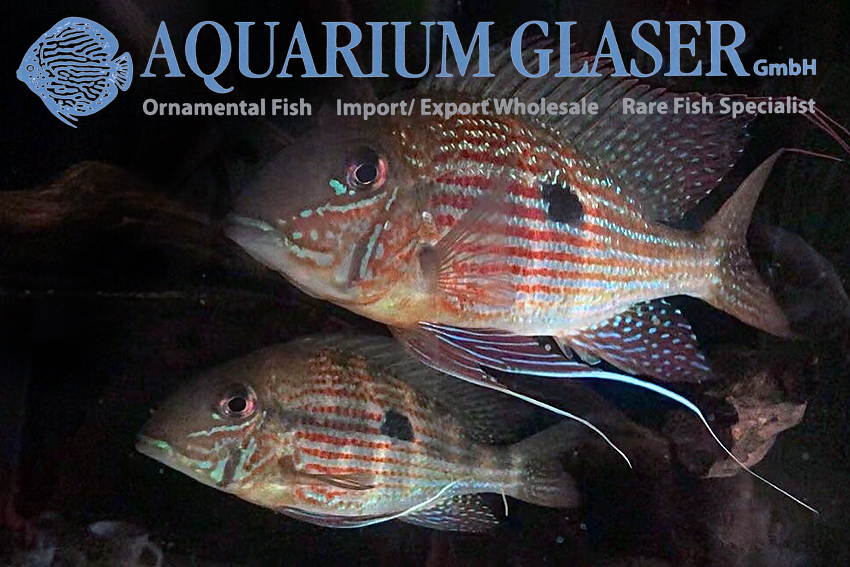

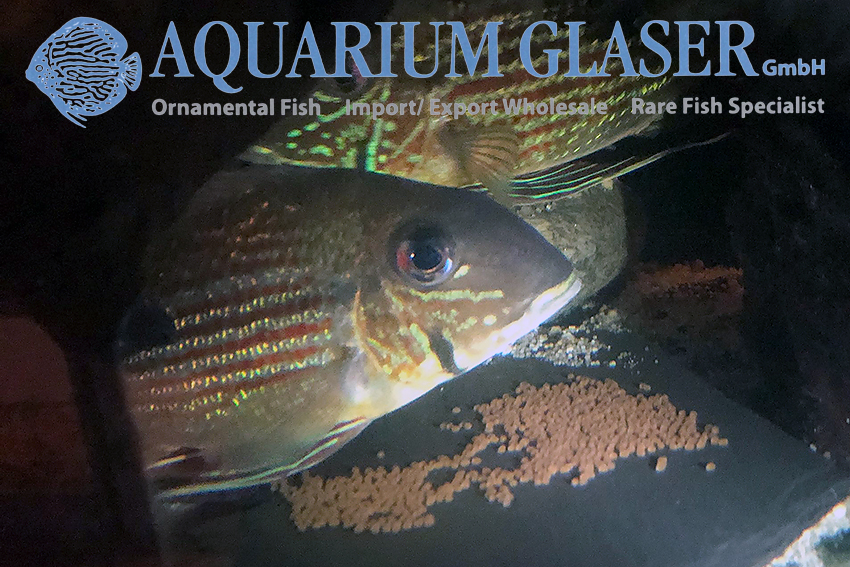

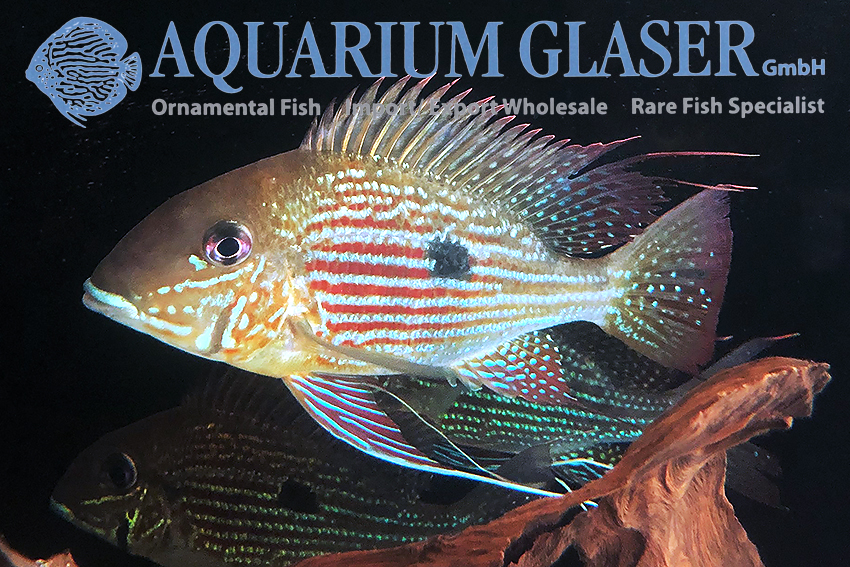

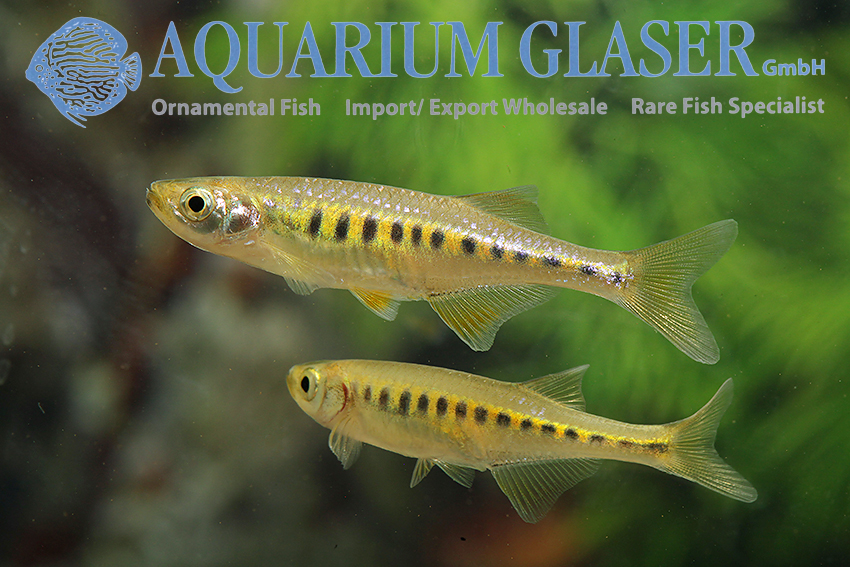

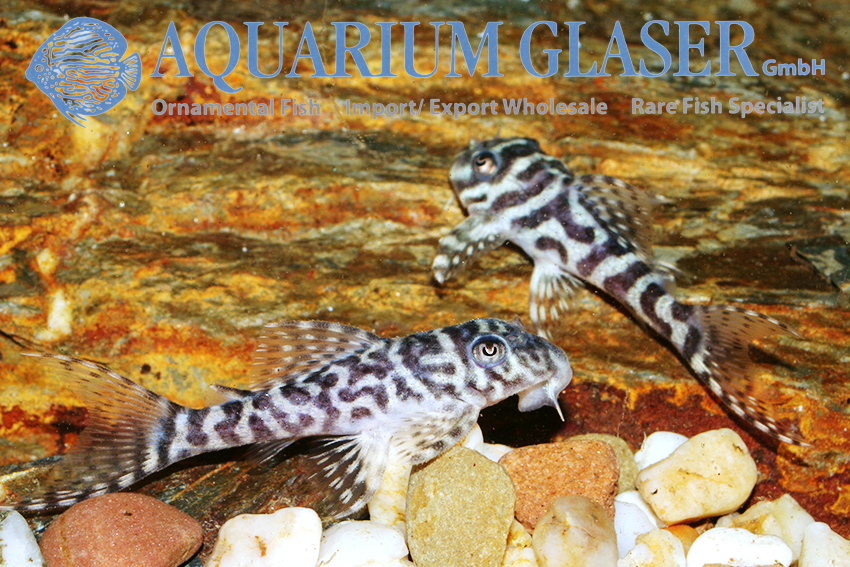

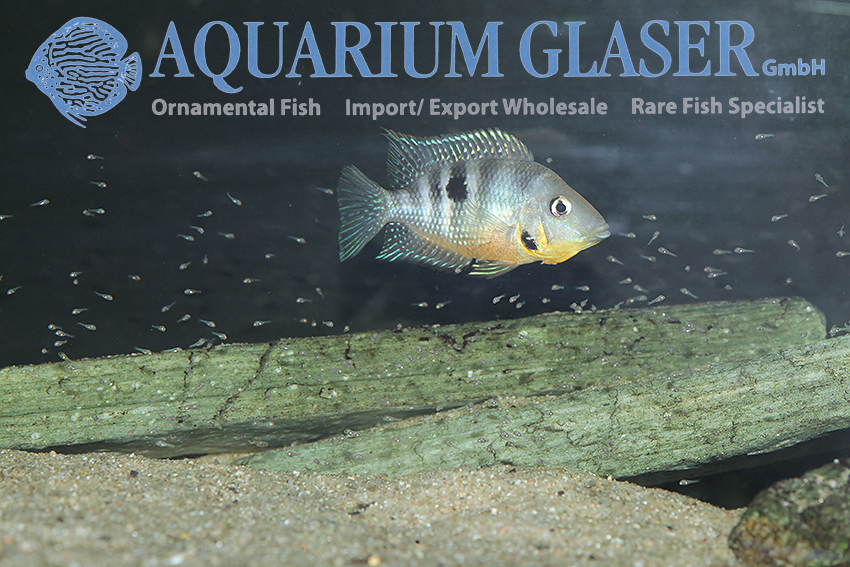

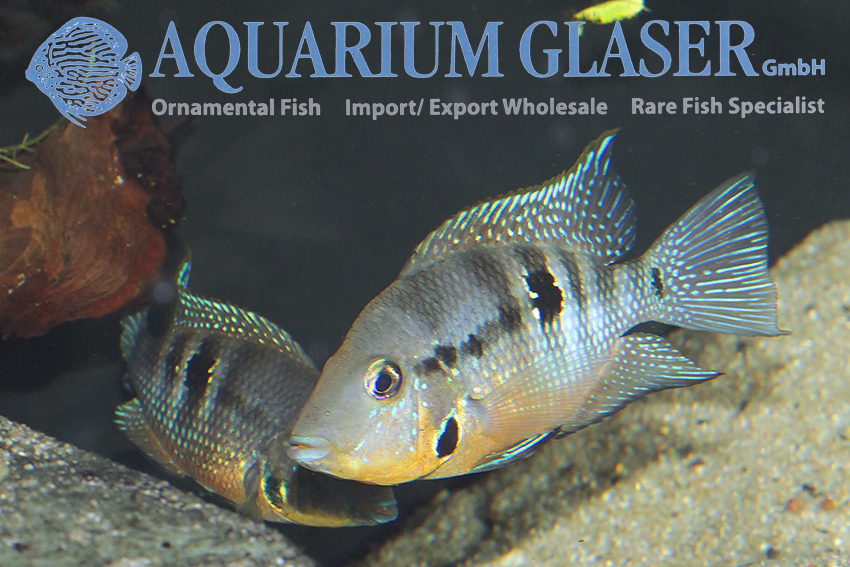

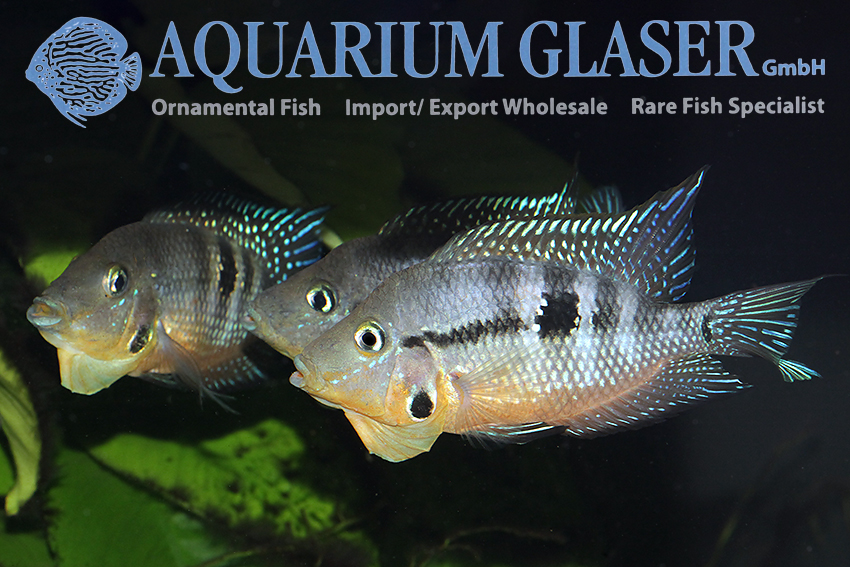

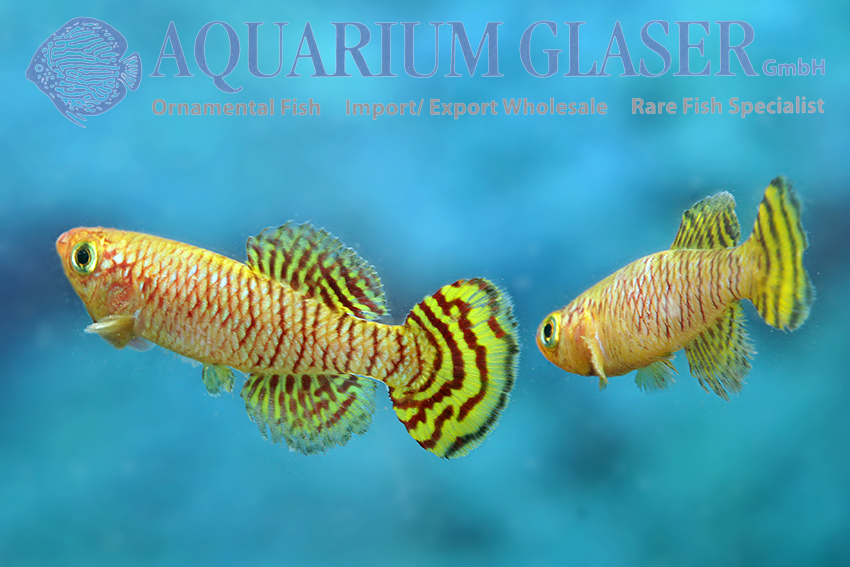

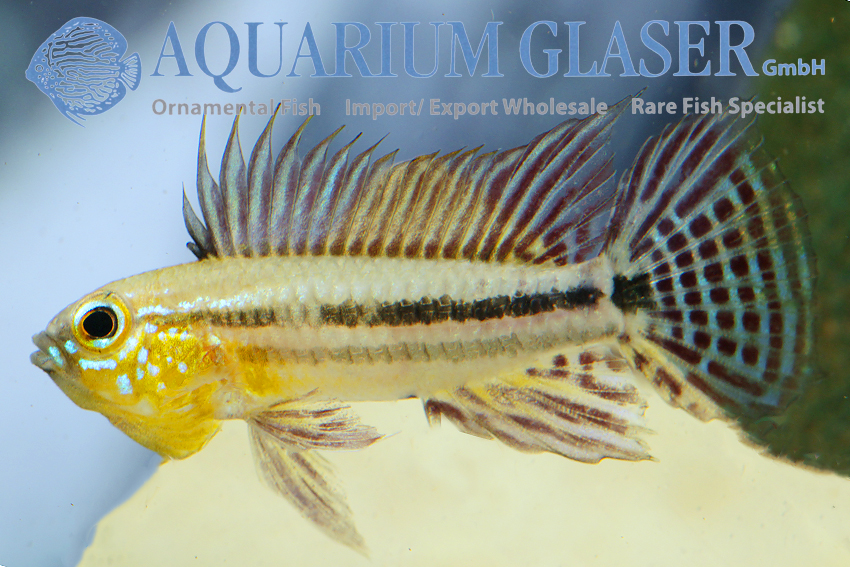

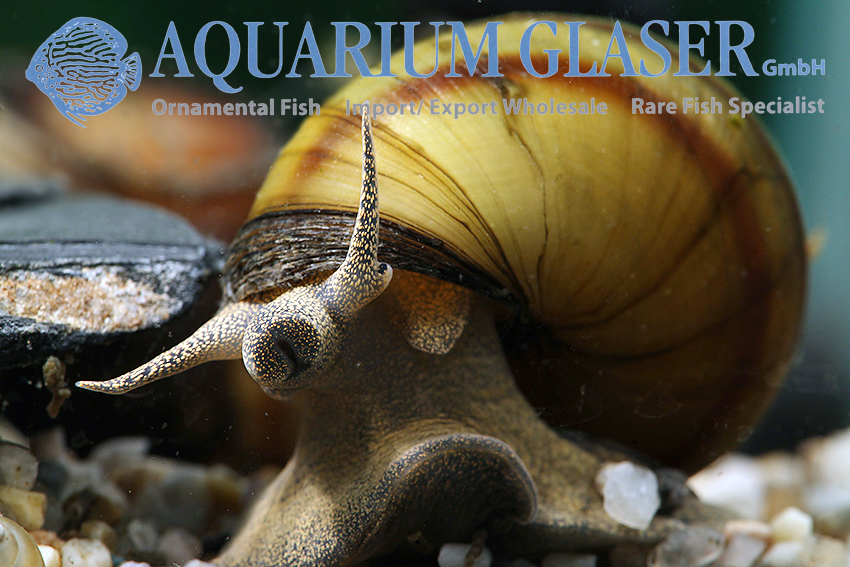

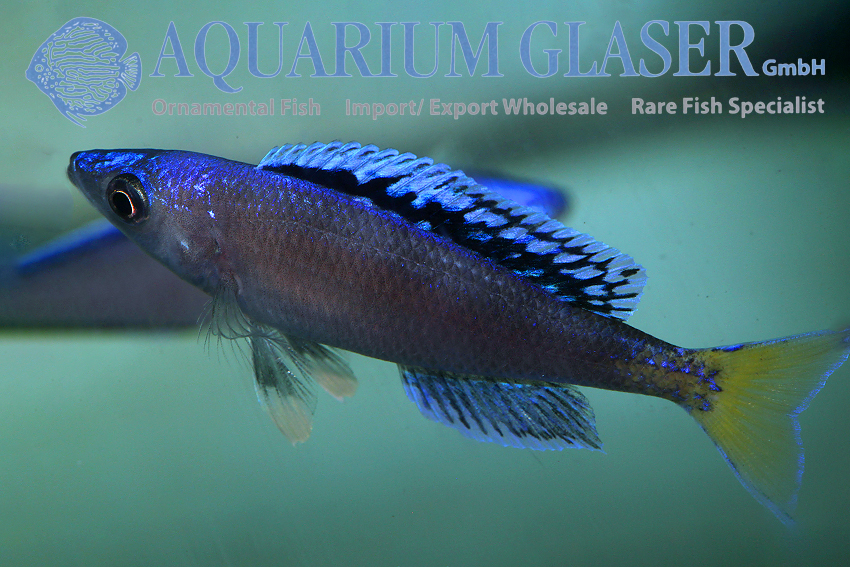

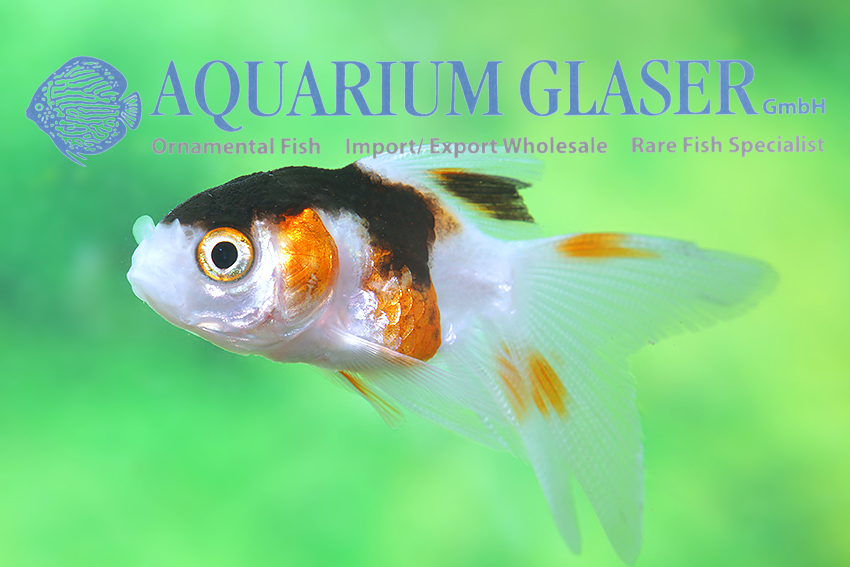

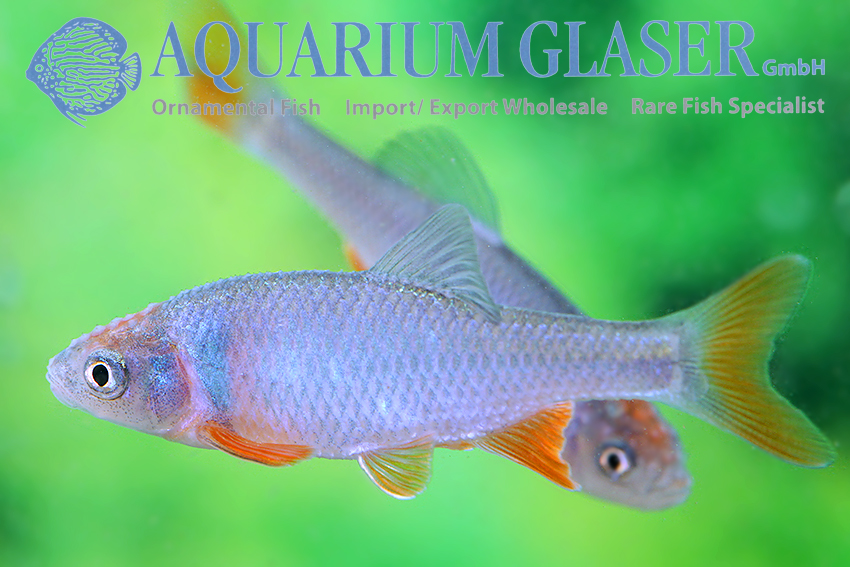

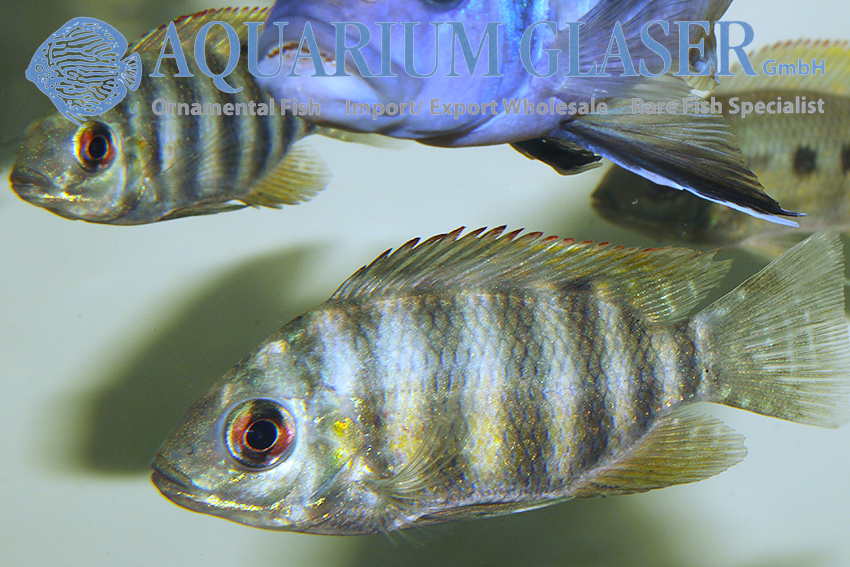

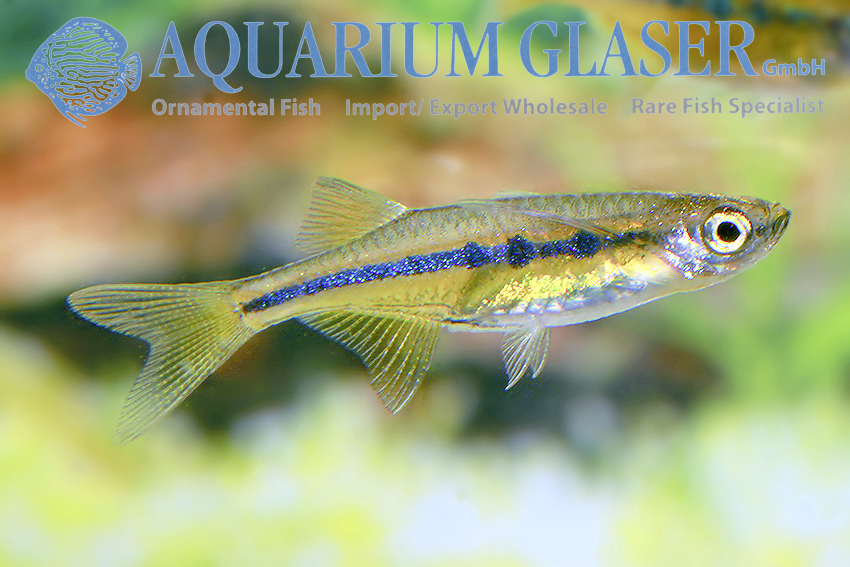

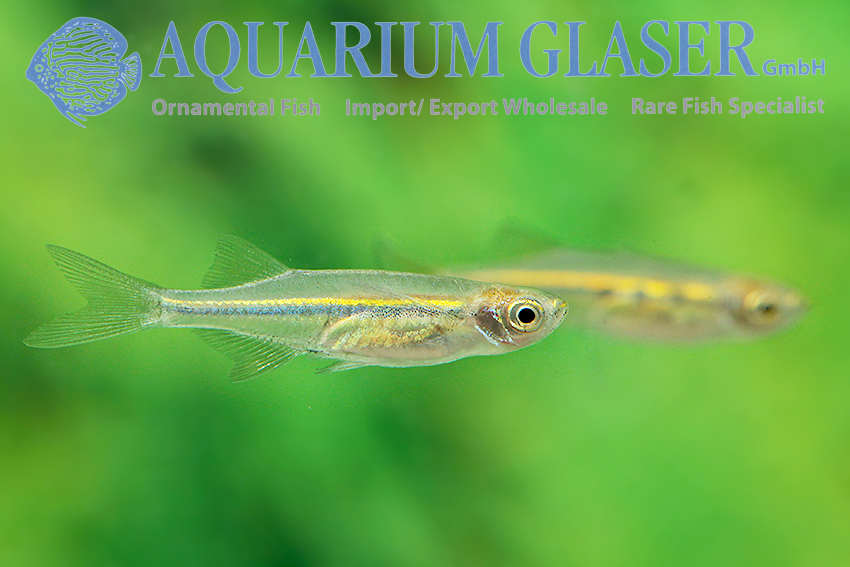

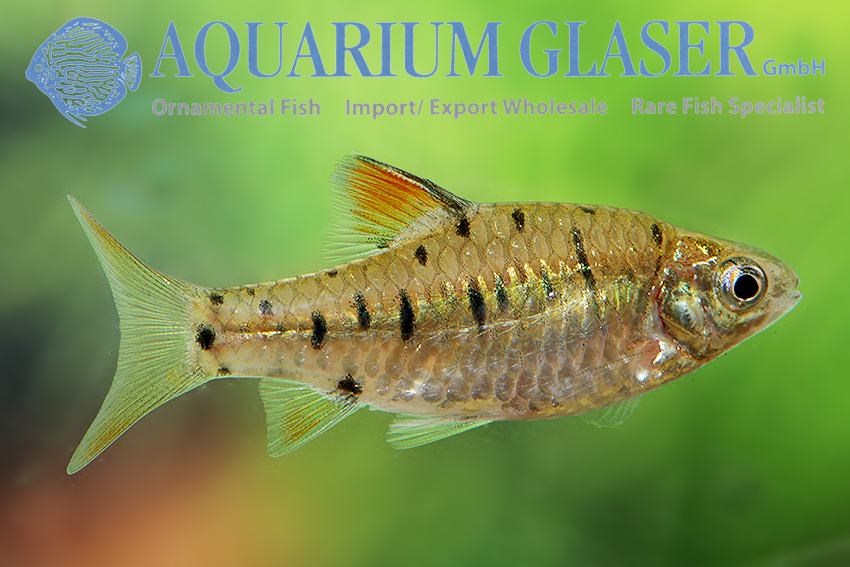

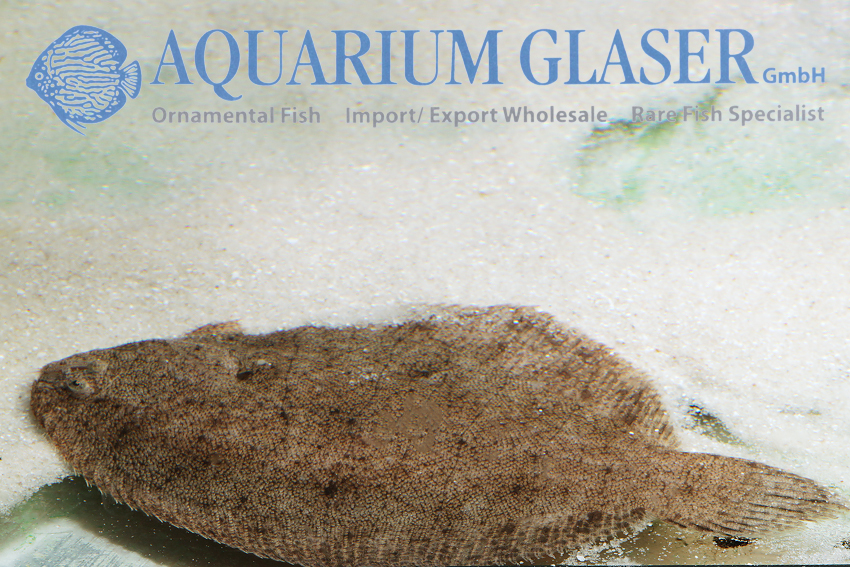

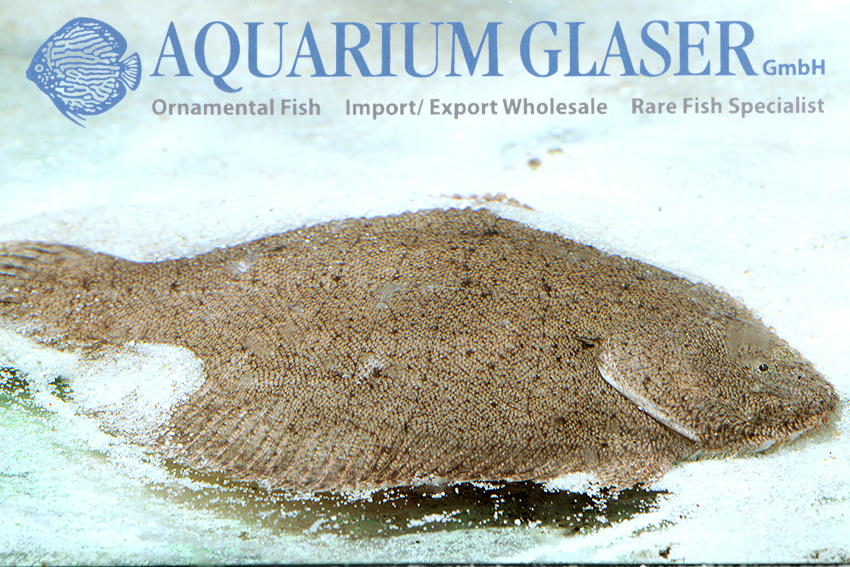

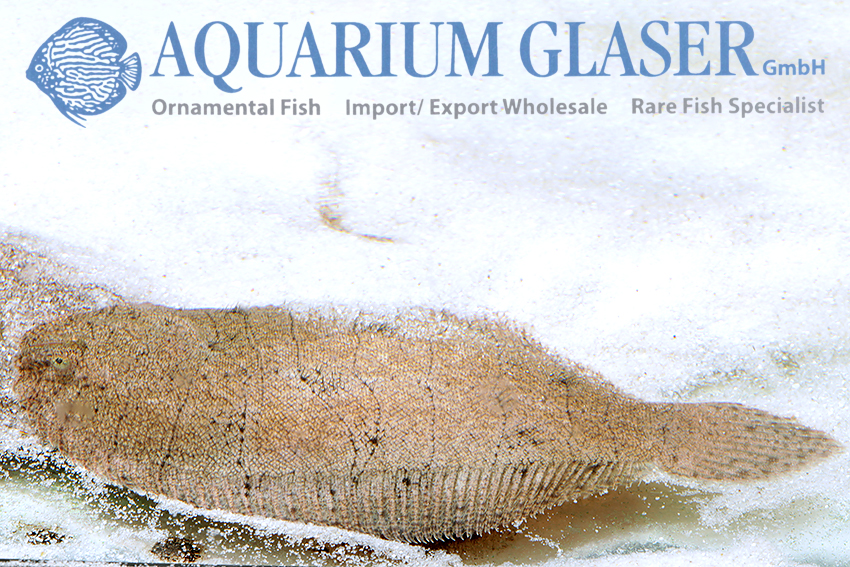

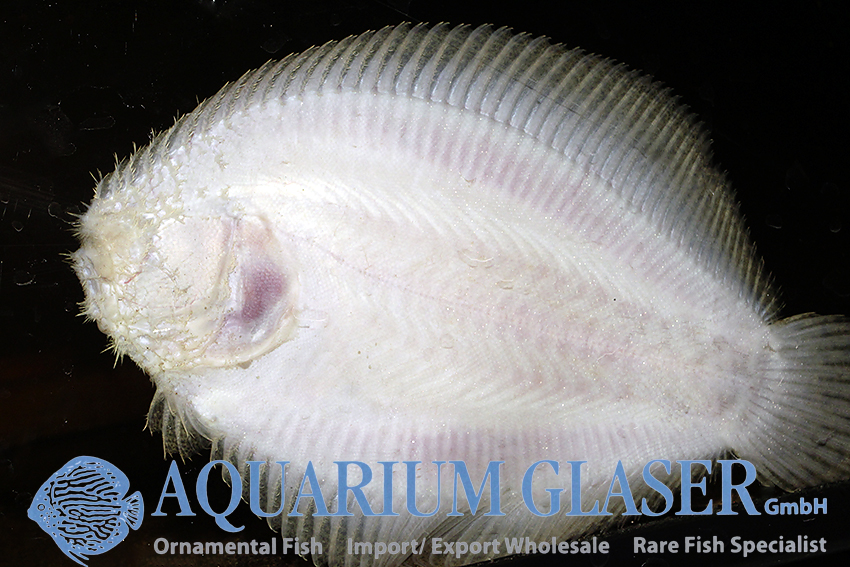

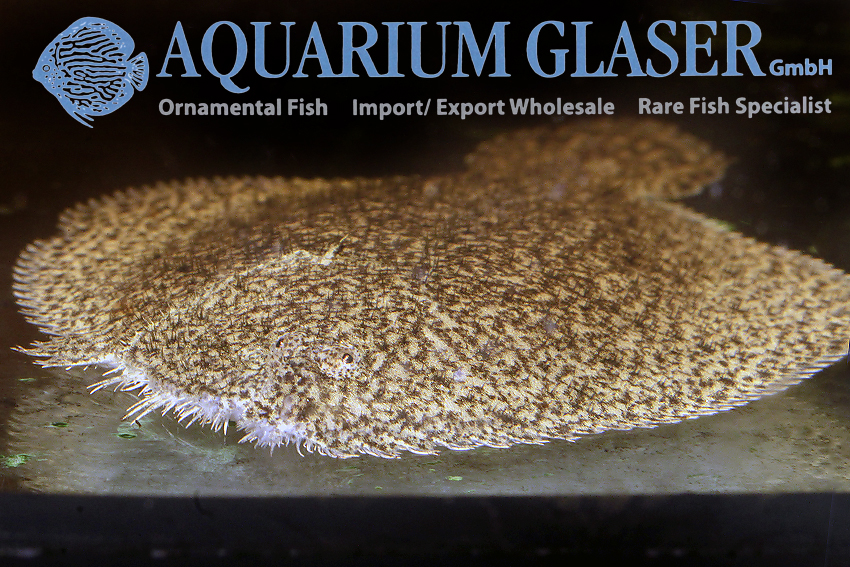

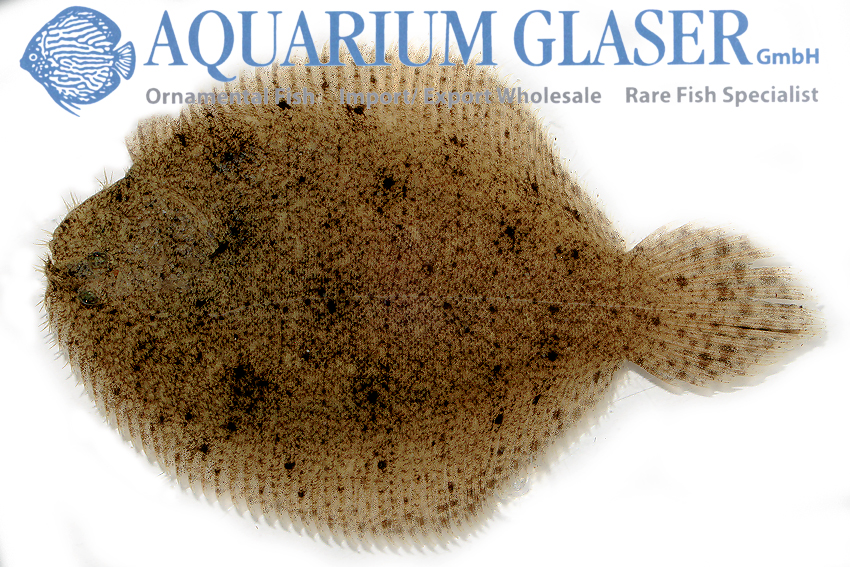

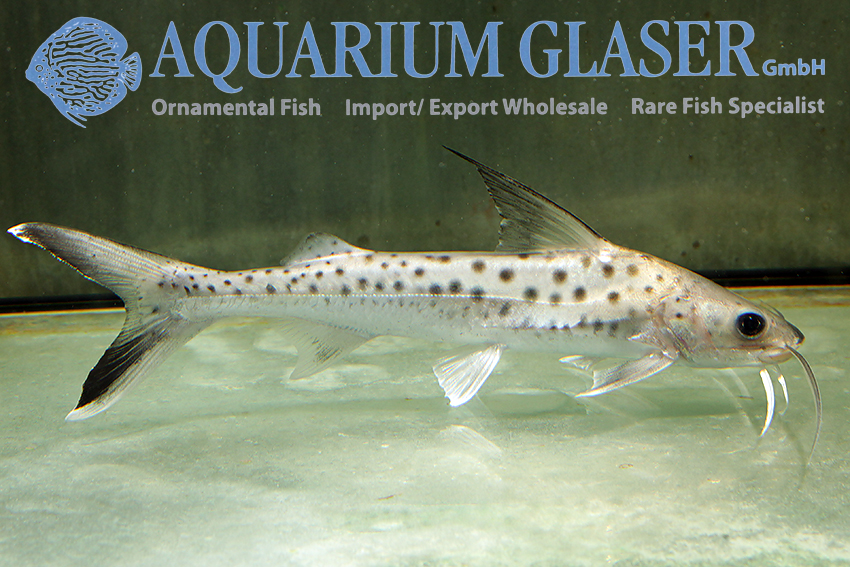

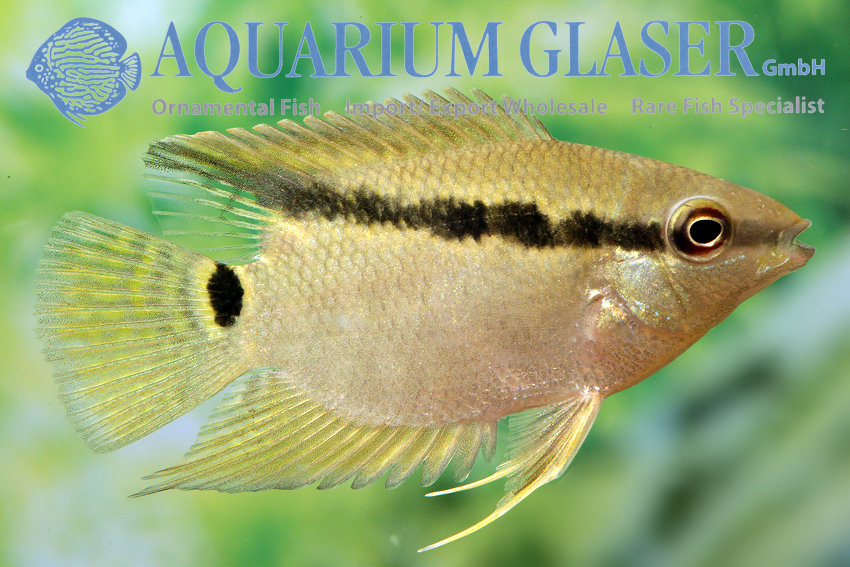

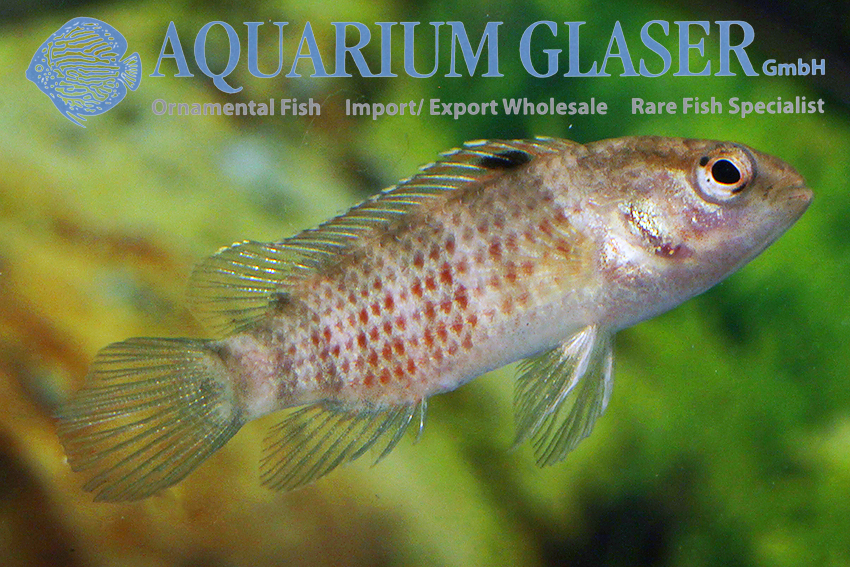

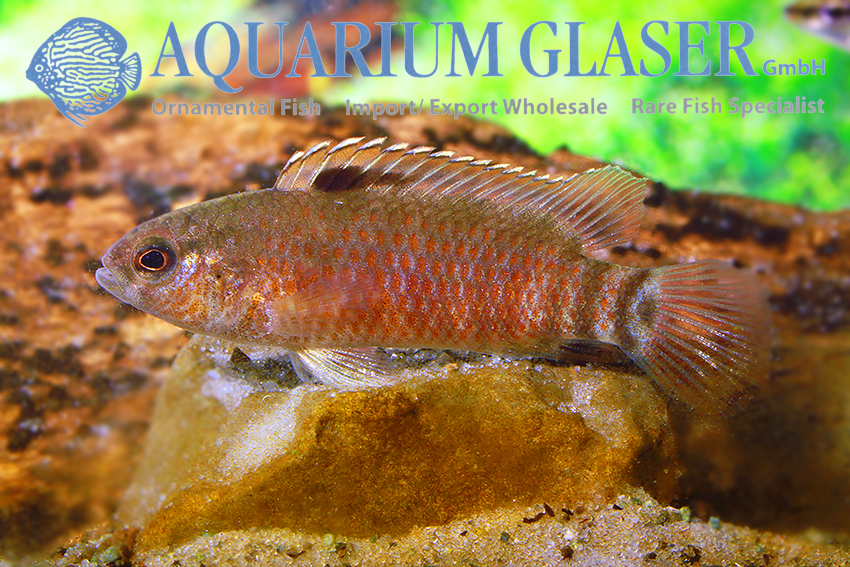

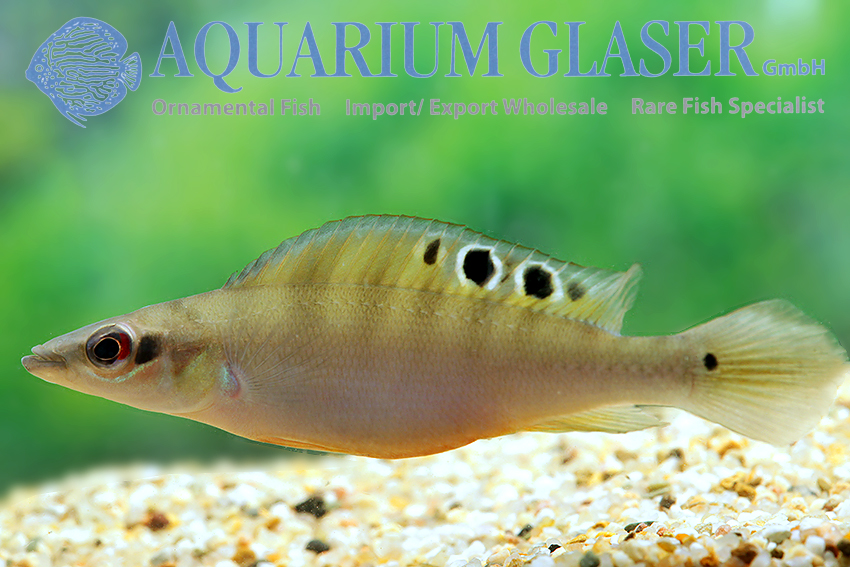

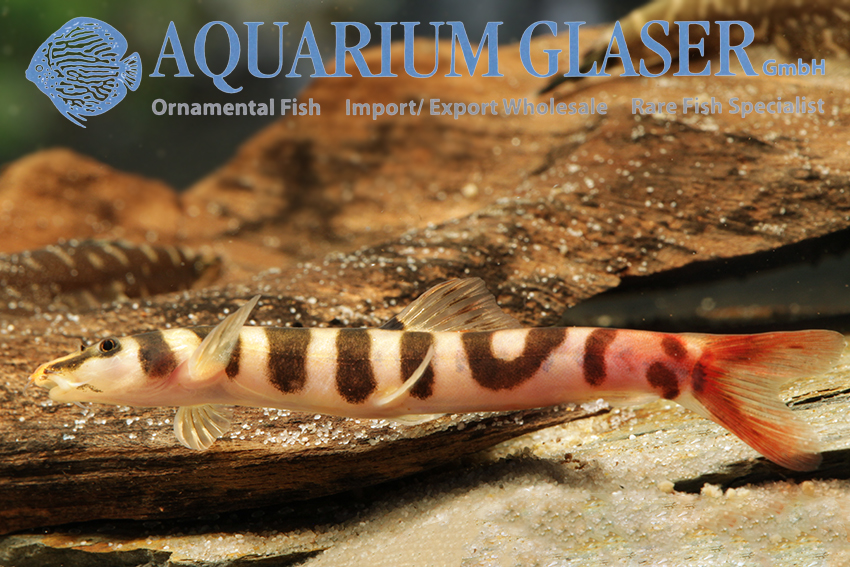

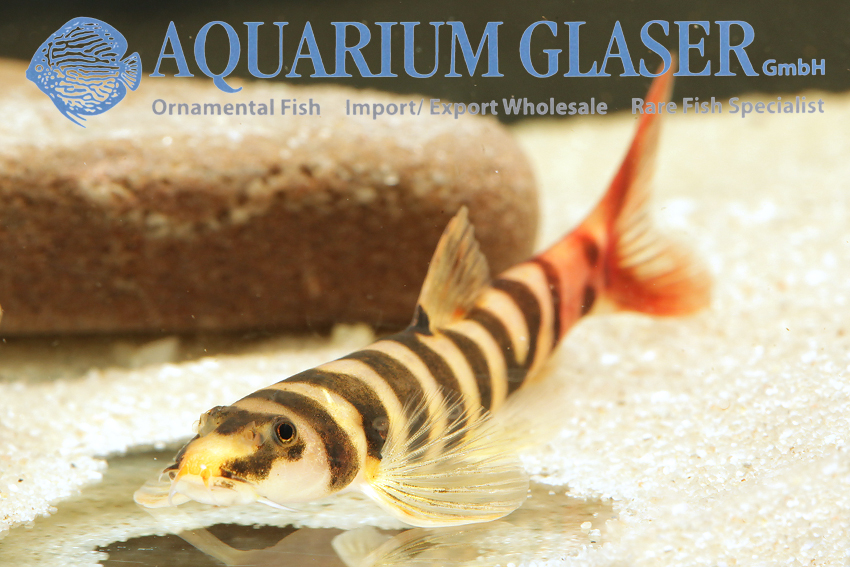

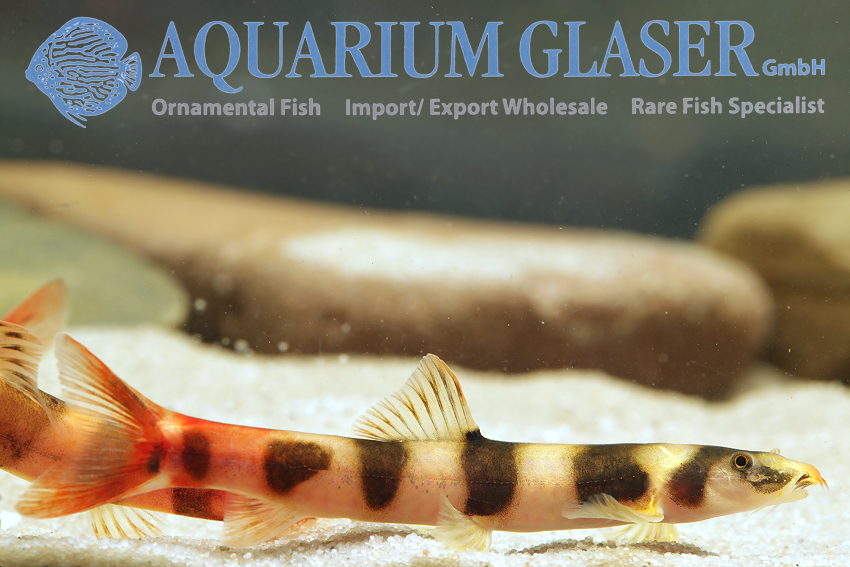

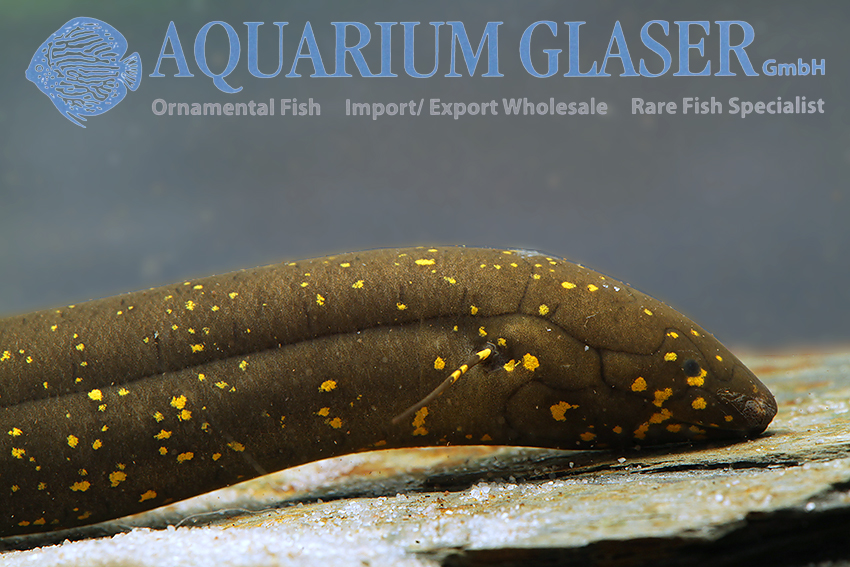

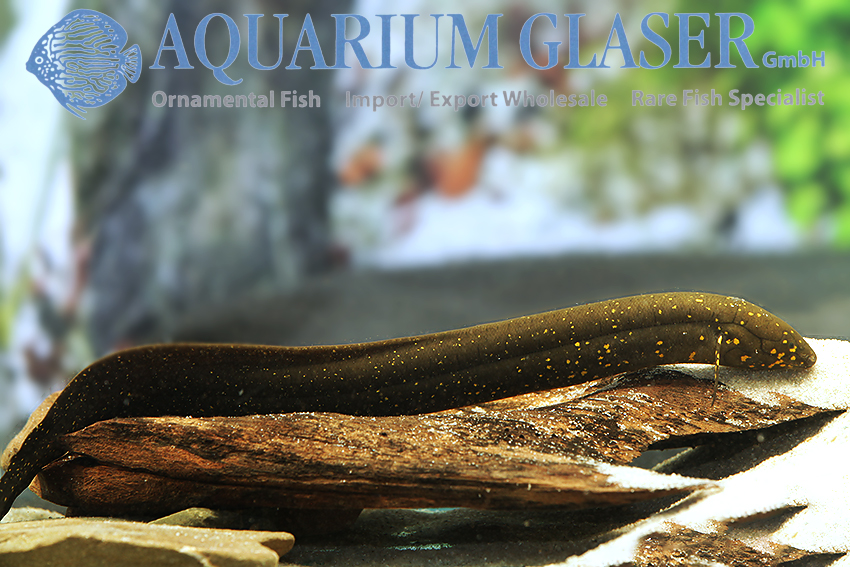

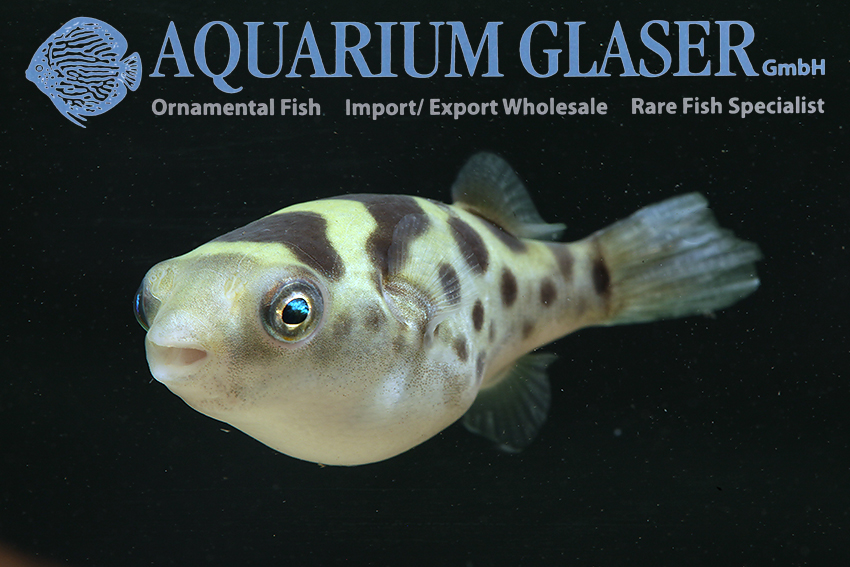

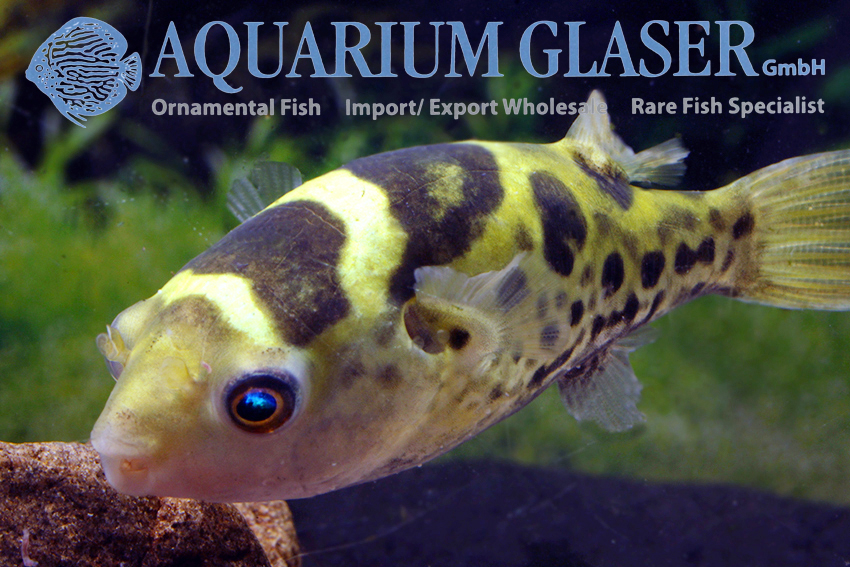

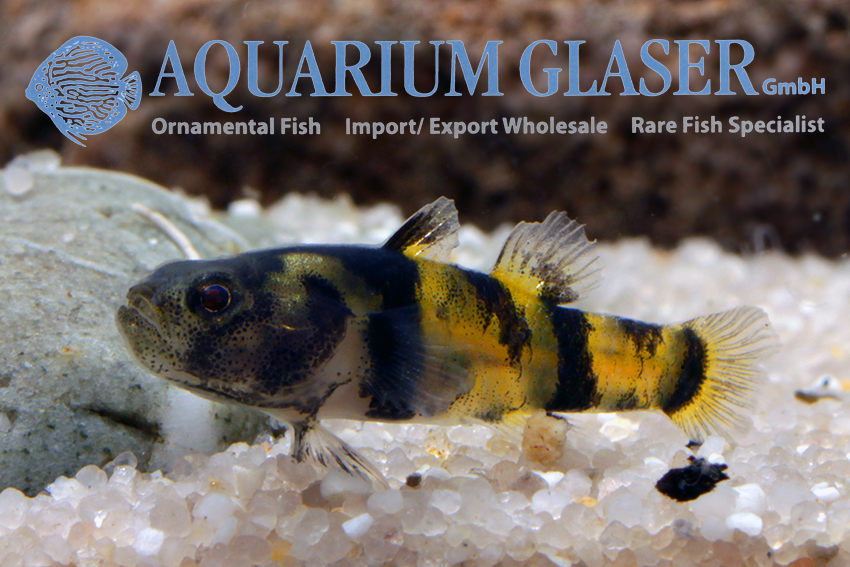

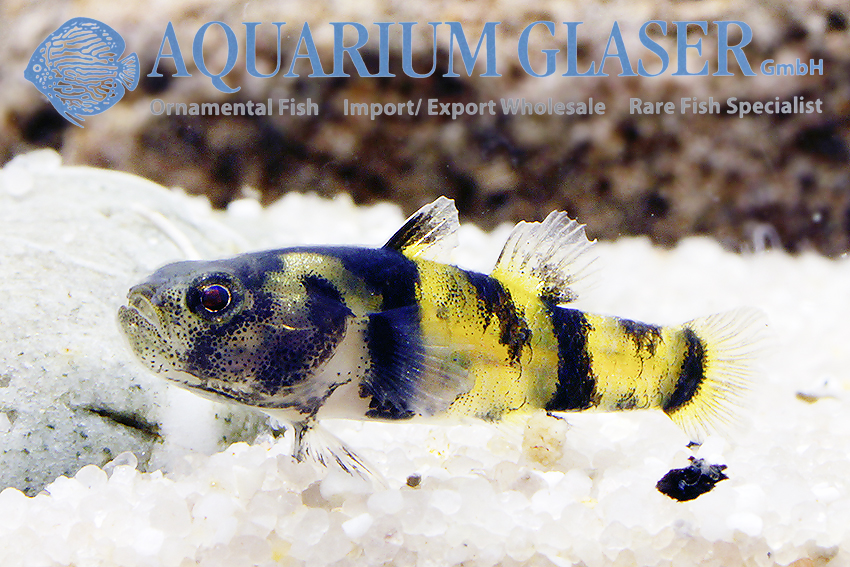

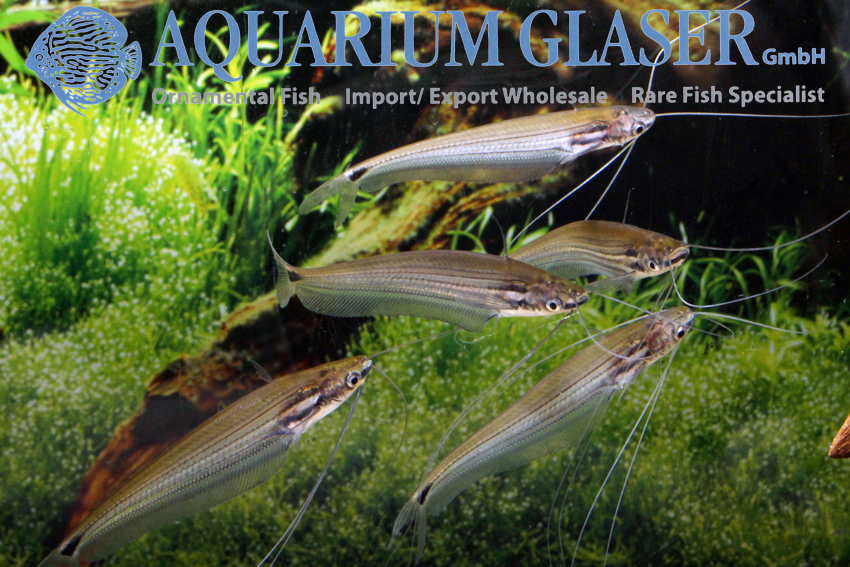

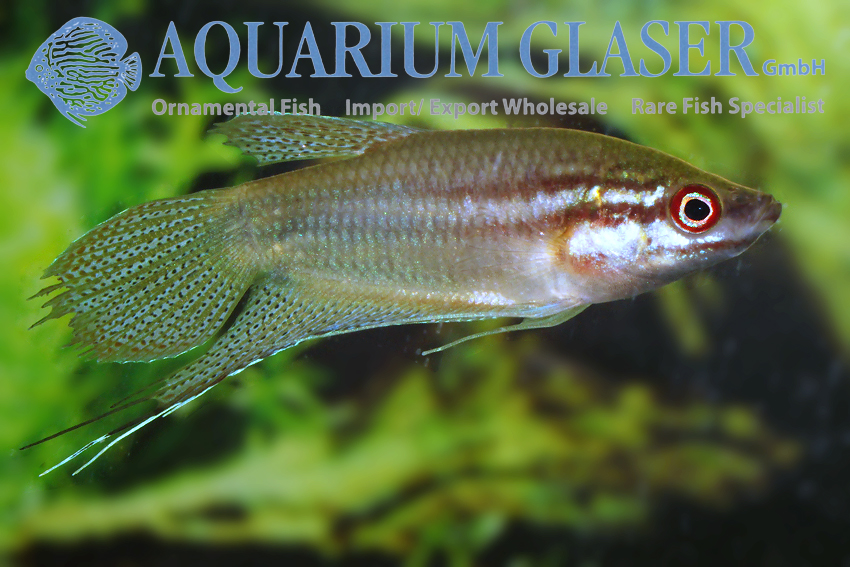

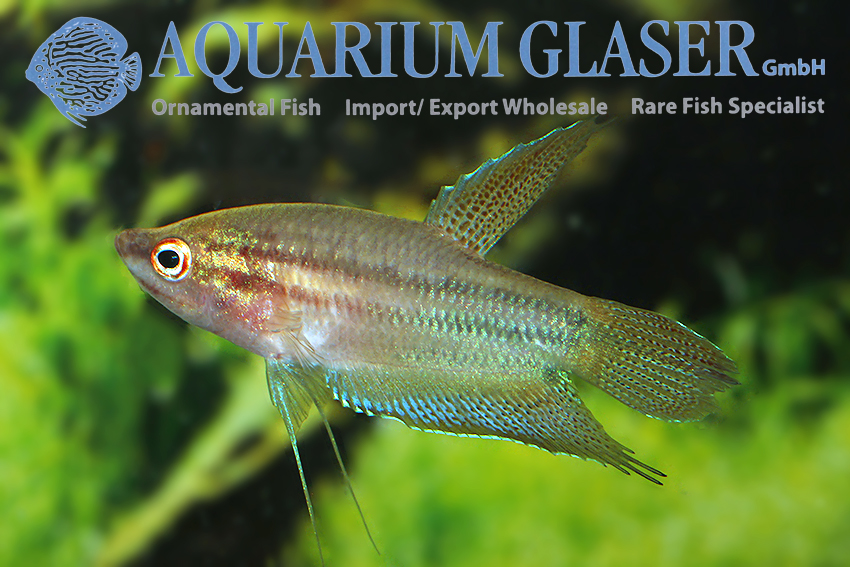

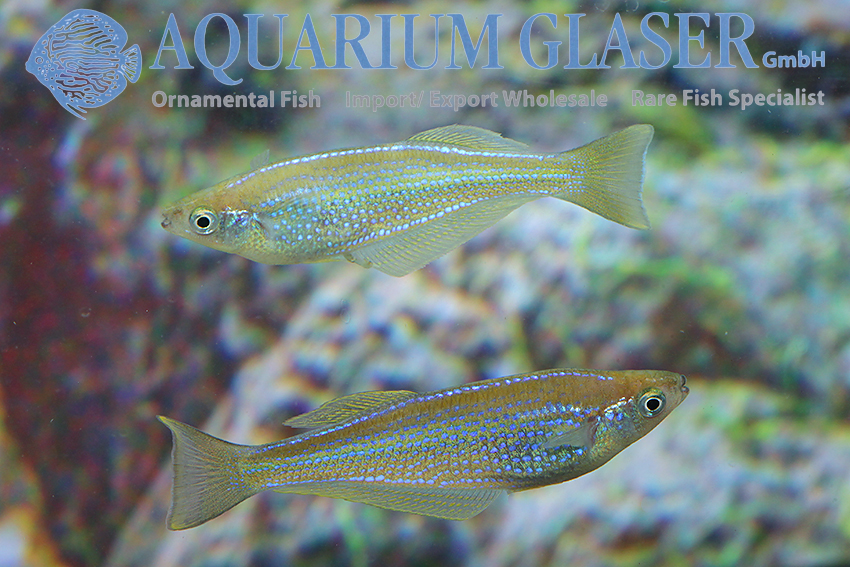

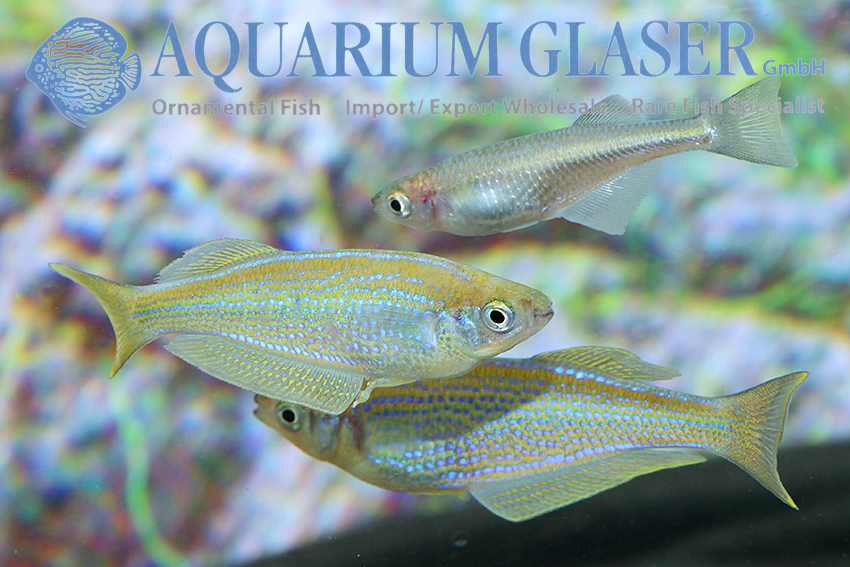

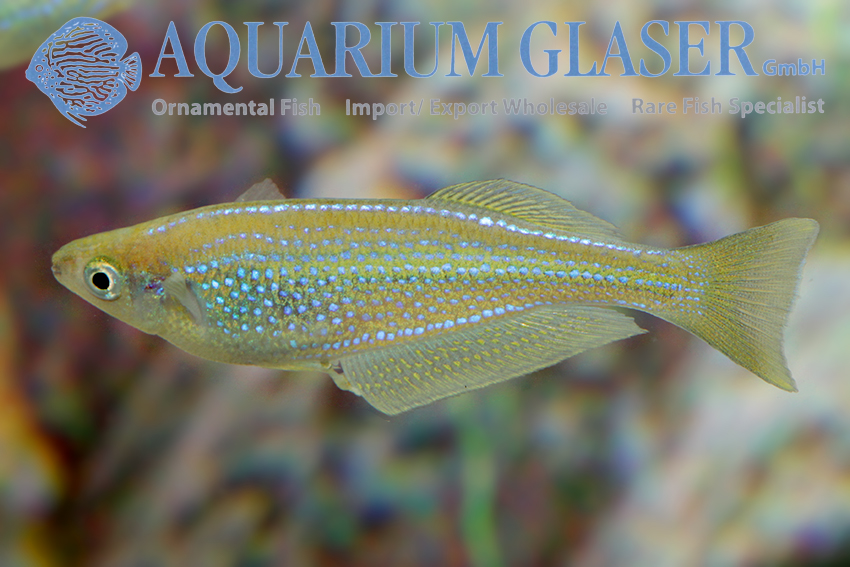

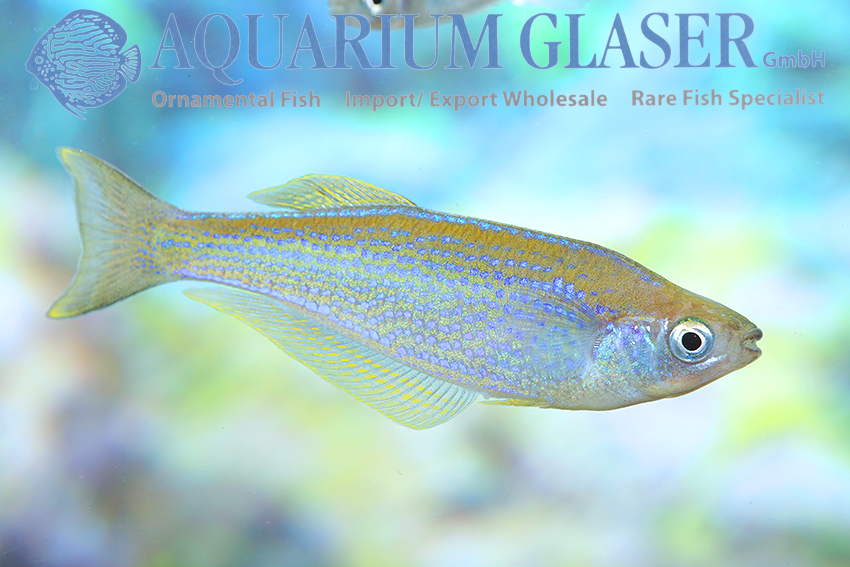

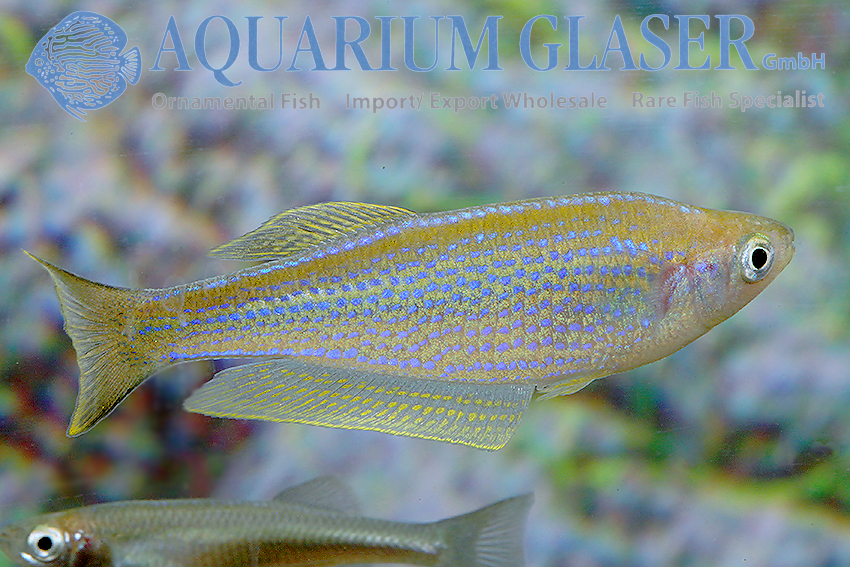

Bisher sind nur zwei Arten der Zwergsaugwelse der Gattung Nannoptopoma wissenschaftlich beschrieben, nämlich N. spectabile und N. sternoptychum; im Hobby kennen wir zudem zwei unbeschriebene Arten aus Peru, die im Aqualog Bookazine #9 als LDA109 und 110 vorgestellt wurden. Während N. spectabile und N. sternoptychum farblich wenig auffällig sind und sich vor allem anatomisch unterscheiden (die Brustflossen sind bei N. sternoptychum erheblich länger, zudem hat die Art eine Reihe auffälliger Knochenplättchen im Bereich des Brustgürtels), sind LDA 109 und 110 sehr attraktiv kontrastreich gefärbt und unterscheiden sich farblich deutlich voneinander.

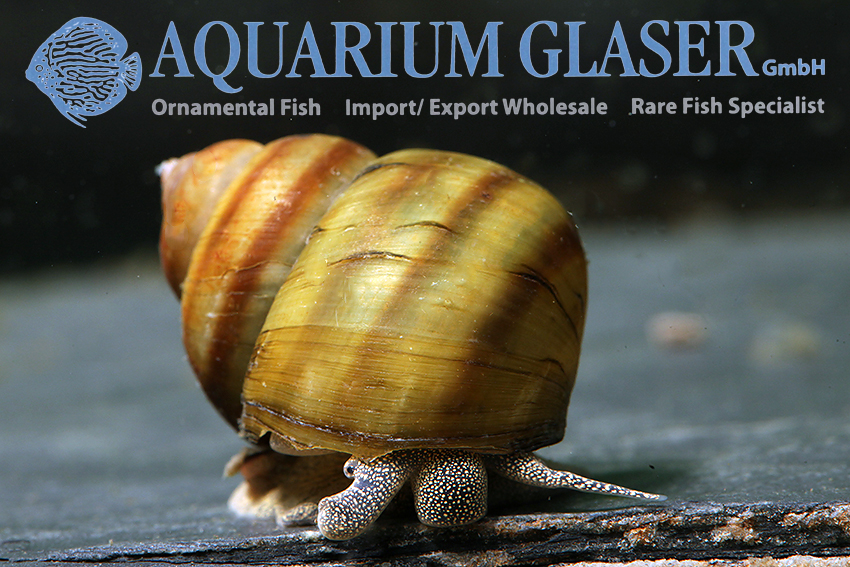

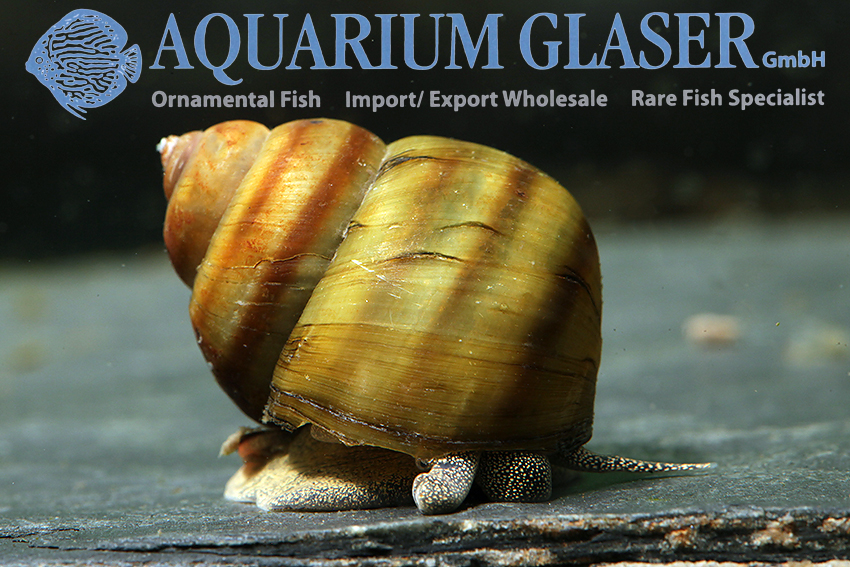

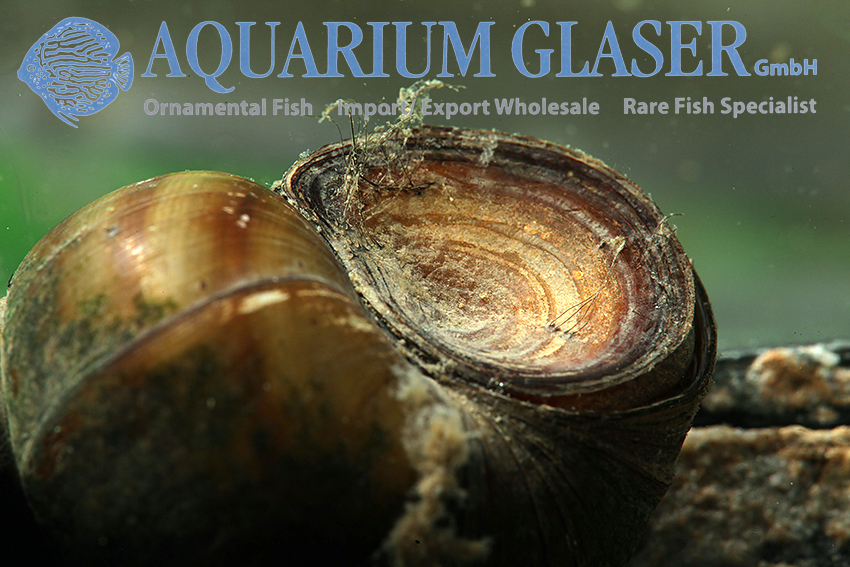

Frisch importierte Nannoptopoma sind ziemlich empfindlich, was vermutlich mit der Qualität der Hälterung im Ursprungsland zu tun hat. Einmal erfolgreich eingewöhnt (wobei sich stichfester Joghurt als Futtermittel zum Wiederaufbau einer gestörten Darmflora sehr bewährt hat, Mike Meuschke, mündl. Mitt.) sind sie aber keineswegs extrem anspruchsvoll. Genügend Totlaub als Basisnahrung sollte stets im Aquarium vorhanden sein (Buche, Eiche, Seemandel, kleine Mengen Walnuss). Manche Pfleger empfehlen größere Aquarien, die die Tiere zum großen Teil von allein ernähren und stabilere Wasserbedingungen bieten. In jedem Fall sind Nannoptopoma-Arten nur Pflegeobjekte für erfahrene Aquarianer, zumal sie sich oft recht scheu zeigen.

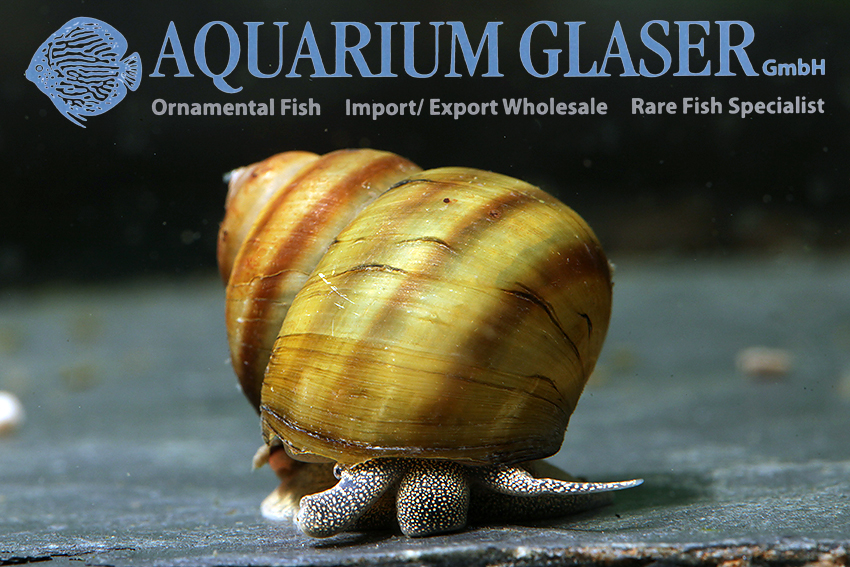

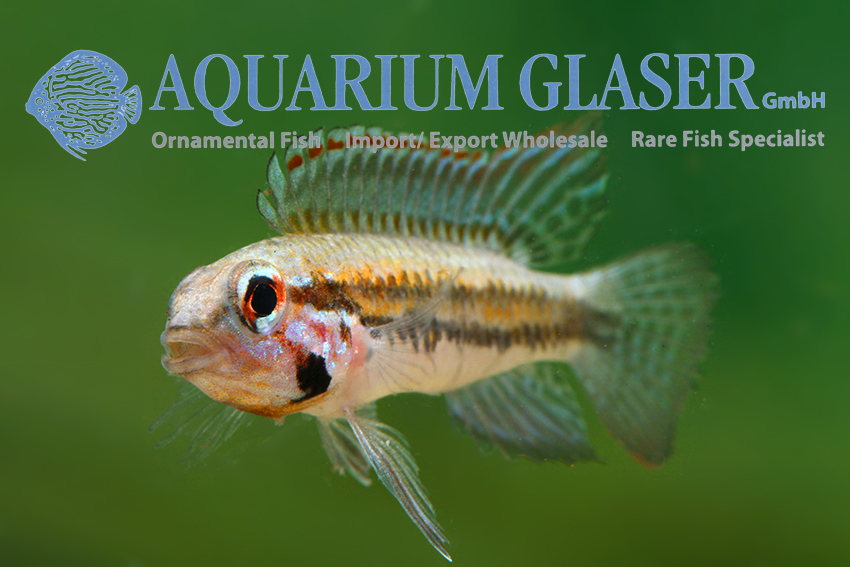

Nannoptopoma sp. Zebra / LDA110 aus Peru (Rio Tigre-Einzug) steht in anatomischer Hinsicht N. spectabile näher als N. sternoptychum und wird auch häufig im Handel als N. spectabile bezeichnet. Wie bei N. spectabile reichen die Spitzen der angelegten Brustflossen nicht bis zum Ansatz der Afterflosse und Knochenschilder auf der Bauchseite oberhalb des Schultergürtels fehlen. Es gibt jedoch keinen Zweifel daran, dass es sich bei LDA110 um wissenschaftlich neue, unbeschriebene Spezies handelt, denn N. spectabile ist mehr der weniger einfarbig braun gefärbt. Nannoptopoma sp. Zebra Rio Tigre (LDA110) wurde und wird auch als N. sp. „Peru“ bezeichnet, was aber insofern unglücklich ist, da drei der vier hier genannten Arten in Peru vorkommen.

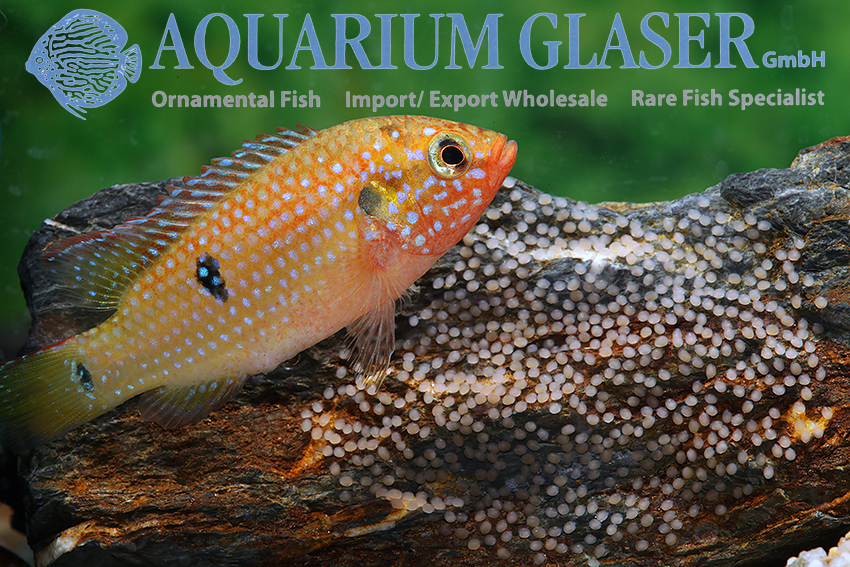

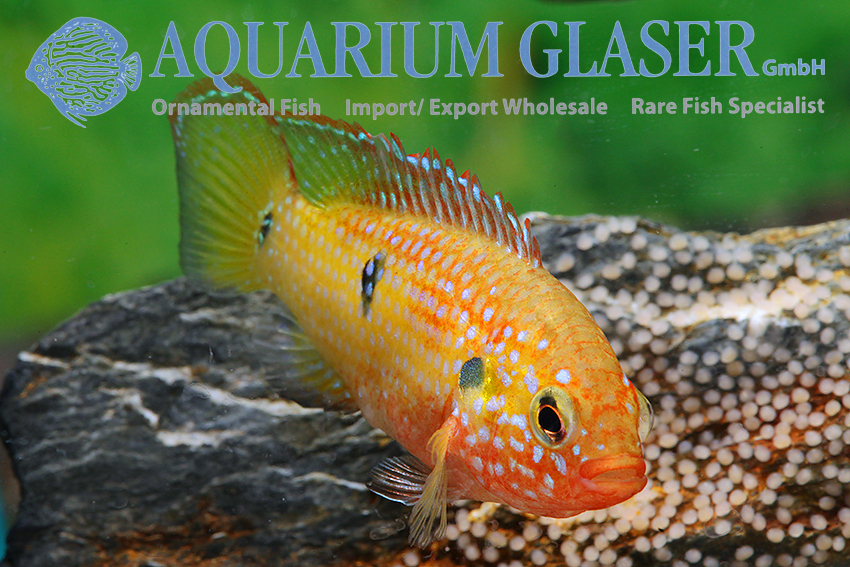

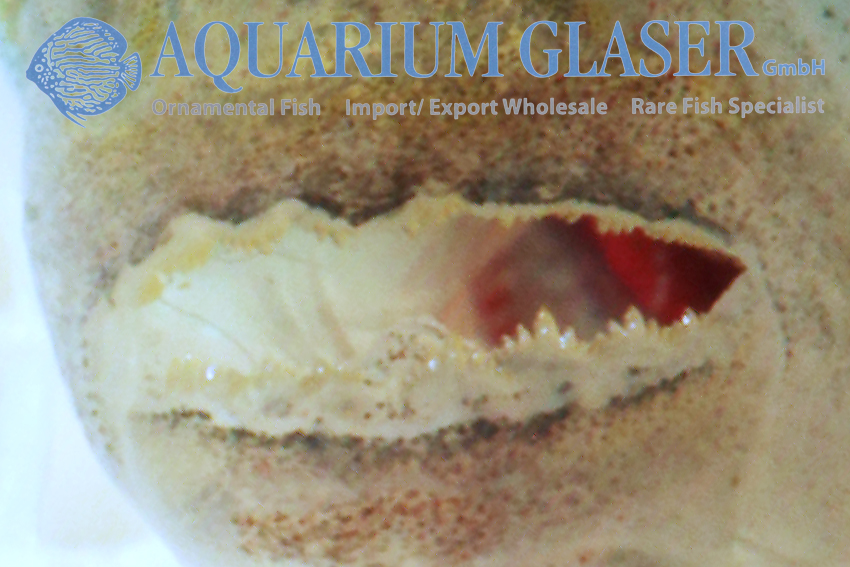

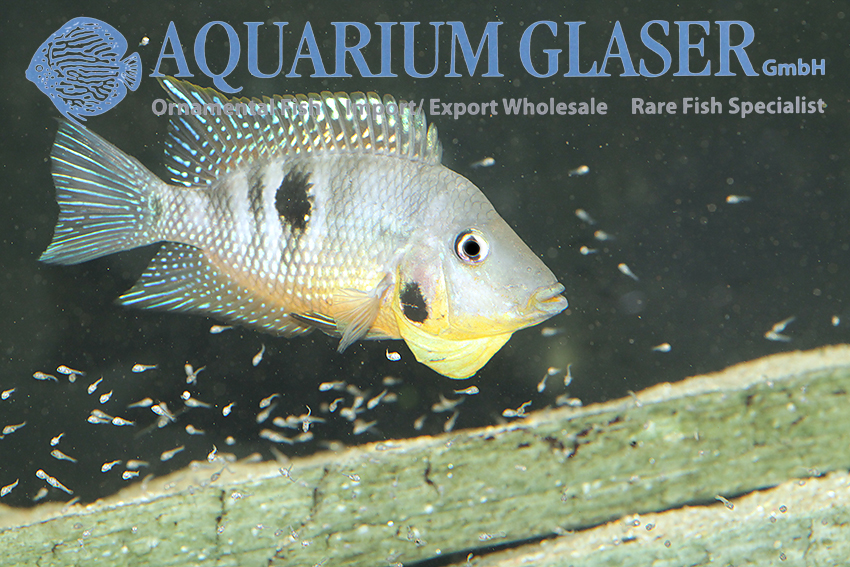

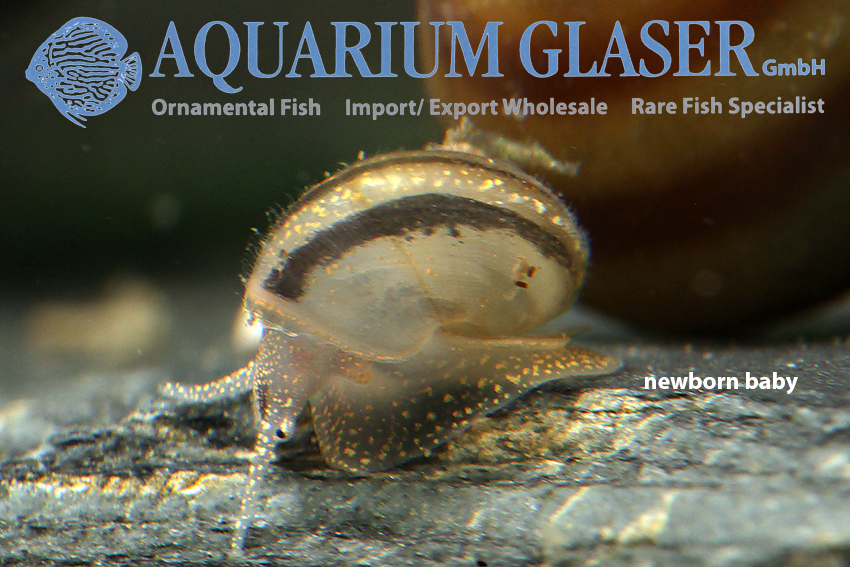

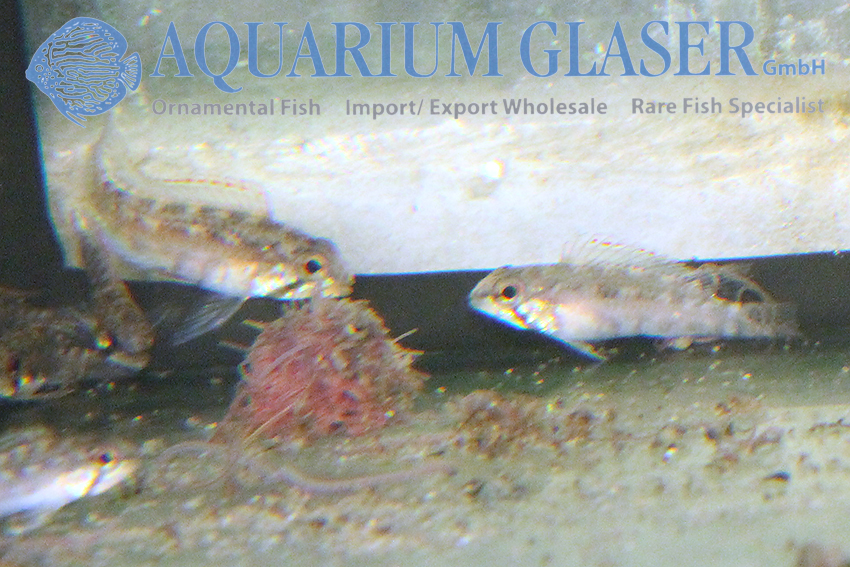

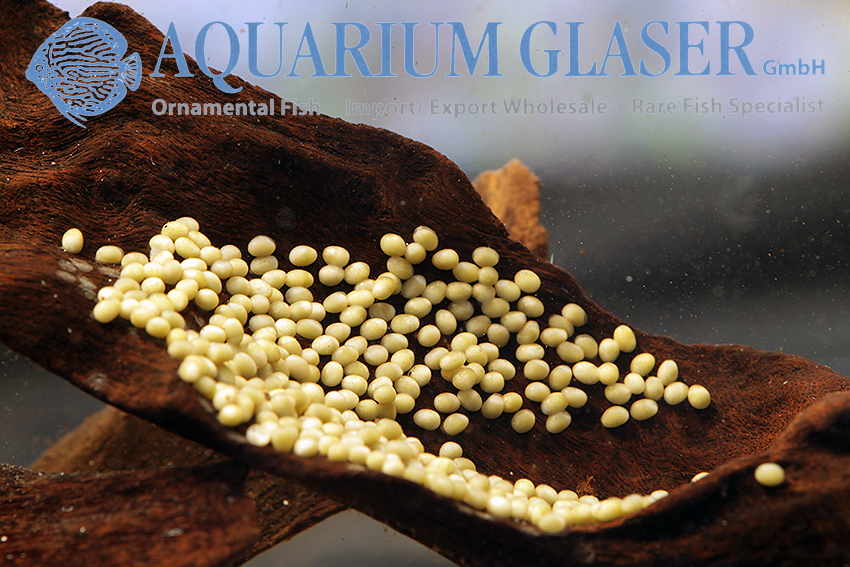

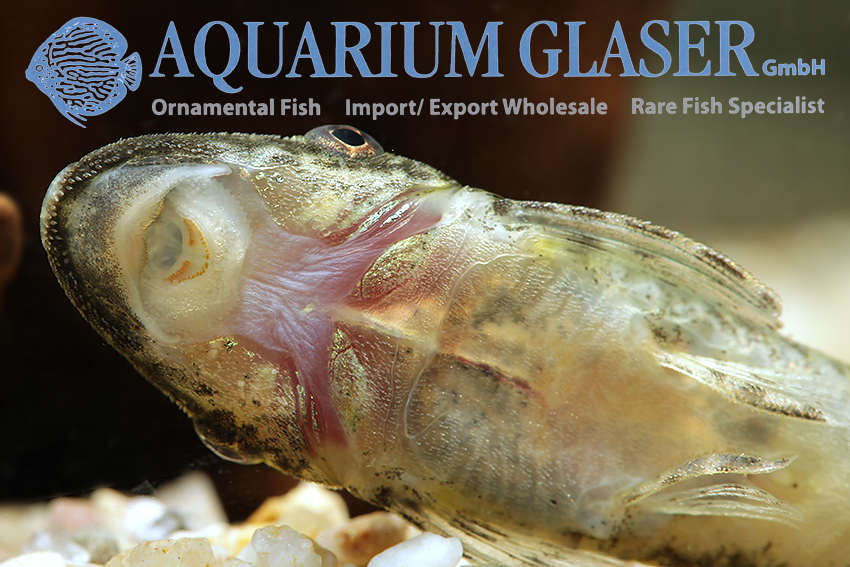

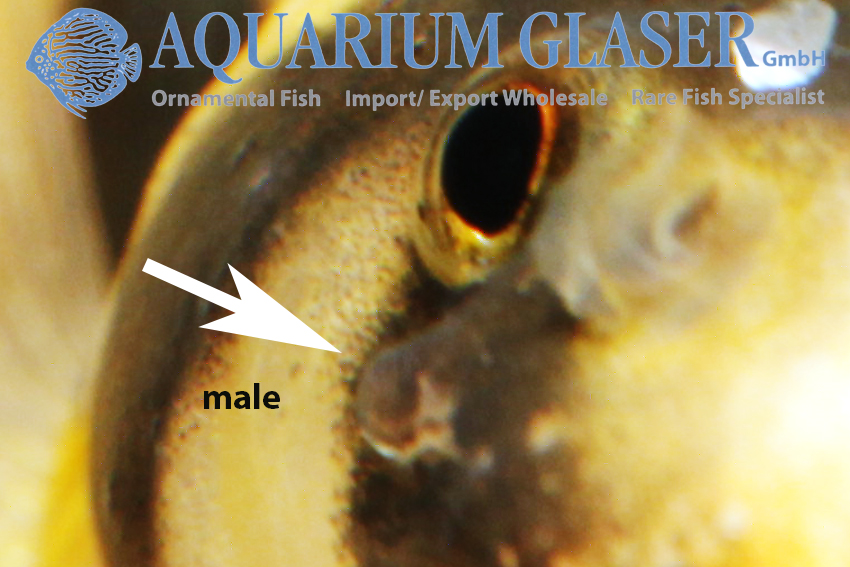

Über die Zucht wurde unseres Wissens noch nicht berichtet, aber die nah verwandte N. spectabile konnte bereits erfolgreich im Aquarium vermehrt werden (Weidner & Dotzer, 2004). Das Fortpflanzungsverhalten erinnert an Hypoptopoma, d.h. die Tiere sind keine Höhlenlaicher, sondern die Gelege werden offen (z.B. an einer der Aquarienscheiben) abgesetzt, aber die Männchen betreiben Brutpflege bis zum Freischwimmen der Jungtiere. Männchen und Weibchen scheinen sich bei LDA110 durch die Bestachelung der Bauchflossen zu unterscheiden (mit Dornen bei den vermutlichen Männchen). Außerdem ist die Kopffärbung bei manchen Tieren eher rötlich (vermutliche Männchen), bei anderen eher blass (vermutliche Weibchen).

Für unsere Kunden: die Tiere haben Code 271294 auf unserer Stockliste. Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich den Großhandel beliefern.

Literatur:

Delapieve, M. L. S., P. Lehmann A and R. E. Reis (2018): An appraisal of the phylogenetic relationships of Hypoptopomatini cascudinhos with description of two new genera and three new species (Siluriformes: Loricariidae). Neotropical Ichthyology v. 15 (no. 4) e170079 (für den 18 Dez. 2017): 1-37

Weidner,T. & Dotzer,P.(2004): Klein, aber oho! Nannoptopoma cf. spectabilis. (Das Aquarium, 415,1:21-24): 2004/01:21-24

Text & Photos: Frank Schäfer